Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Air di Era Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Populasi

Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 21 Februari 2025

Tantangan dalam pemantauan hidrologi

Pemantauan hidrologi yang efektif menghadapi beberapa tantangan untuk memastikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan adil. Bagian ini akan membahas tiga tantangan utama: kelangkaan data dan keterbatasan kelembagaan, variabilitas spasial dan temporal, dan meningkatnya permintaan akan sumber daya air.

Kelangkaan data dan keterbatasan kelembagaan

Tantangan utama dalam pemantauan hidrologi adalah kelangkaan data. Sistem pemantauan tradisional sering kali memiliki cakupan spasial yang tidak memadai, resolusi temporal yang terbatas, dan ketersediaan data yang tidak memadai. Kelangkaan data ini menghambat penilaian yang akurat terhadap sumber daya air dan kualitasnya, sehingga sulit untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang kuat.

Salah satu masalah yang paling mendesak dalam pengumpulan data adalah fragmentasi lembaga dan institusi yang bertanggung jawab untuk mengawasi jaringan pemantauan yang berbeda yang bertujuan untuk berbagai tujuan sambil melacak variabel yang sama. Hal ini menghasilkan distribusi stasiun pemantauan yang heterogen dan tidak seragam, yang sering kali tidak memiliki koneksi ke basis data bersama atau dipasang di lokasi yang tidak sesuai dengan tujuan tertentu (Kirchner Citation2006). Meskipun secara keseluruhan jumlah sensor yang digunakan meningkat dari waktu ke waktu, ketersediaan informasi terkait belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Perkembangan sistem pemantauan dari waktu ke waktu telah secara signifikan dibentuk oleh keputusan politik dan kriteria pengelolaan air monosektoral yang mengarah pada jaringan yang terfragmentasi. Sebagai contoh, jaringan pemantauan hidrometeorologi Italia, yang bertransisi dari kontrol nasional ke lokal, telah mengalami perubahan yang relevan dari waktu ke waktu dalam hal jumlah lembaga yang terlibat, serta jumlah dan distribusi stasiun pemantauan (Braca dkk. Kutipan21).

Variabilitas spasial dan temporal

Tantangan signifikan lainnya diwakili oleh variabilitas spasial dan temporal dari proses hidrologi dan sumber daya air. Pola-pola tersebut menunjukkan variasi yang substansial dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim, penggunaan lahan, karakteristik tanah, morfologi, aktivitas manusia, dan intervensi. Sistem pemantauan tradisional, yang sering kali didasarkan pada pengukuran atau pengambilan sampel secara langsung, tidak dapat menangkap variabilitas ini secara memadai. Faktanya, variabel hidrologi saling dipengaruhi dan dikendalikan oleh variabilitas spasial faktor fisik (misalnya Rodríguez-Iturbe dkk. Kutipan 2006, Metzger dkk. Kutipan 2017, Meijer dkk. Kutipan 2021).

Oleh karena itu, rezim sumber daya air dapat berbeda secara signifikan di antara dan di dalam DAS karena heterogenitas pengaturan geologi, tutupan lahan, jenis tanah, dan tekanan manusia. Untuk memperhitungkan variabilitas ini, jaringan pemantauan harus dirancang untuk menangkap heterogenitas tersebut. Hal ini membutuhkan distribusi dan densifikasi yang optimal dari stasiun pemantauan, serta penggunaan dan integrasi data penginderaan jauh untuk mengumpulkan informasi yang eksplisit secara spasial. Hal ini juga merupakan tujuan yang jelas yang diperkenalkan oleh Petunjuk Kerangka Kerja Air 2000/60/EC (WFD), meskipun tidak selalu dilaksanakan sepenuhnya, karena keterbatasan yang nyata (misalnya, dana yang tidak mencukupi, kurangnya sumber daya manusia yang terampil).

Meningkatnya permintaan akan sumber daya air

Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan industri memberikan tekanan pada ketersediaan dan kualitas air. Tekanan ini ditekankan oleh dampak perubahan iklim saat ini dan kemungkinan di masa depan terhadap sumber daya air. Menyeimbangkan permintaan yang bersaing untuk sumber daya air sambil memastikan penggunaan dan alokasi yang berkelanjutan membutuhkan jaringan pemantauan yang dapat diperluas dan ditingkatkan untuk menyediakan cakupan yang komprehensif dan data real-time. Namun, pendekatan pemantauan tradisional sering kali kesulitan untuk mengimbangi permintaan data yang terus meningkat.

Selain itu, karena kelangkaan air menjadi semakin mendesak, strategi pengelolaan air yang efisien diperlukan untuk mengoptimalkan alokasi air dan meminimalkan pemborosan. Sistem pemantauan terpadu yang menggabungkan data hidrologi dengan informasi sosial-ekonomi dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat dan mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Memajukan pemantauan hidrologi

Teknologi yang berkembang pesat seperti penginderaan jarak jauh, UAS, jaringan sensor canggih, dan jaringan data nirkabel menawarkan peluang untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas data, serta mengumpulkan data secara lebih efisien dan komprehensif.

Teknologi-teknologi ini juga dapat menyediakan data beresolusi relatif tinggi dalam cakupan spasial yang luas dan menangkap variasi temporal proses hidrologi dengan baik. Integrasi teknologi ini dengan pendekatan berbasis data, seperti AI, dapat memungkinkan pemantauan hidrologi yang lebih akurat dan andal.

Bagian ini akan mengeksplorasi bidang-bidang utama seperti: penginderaan jarak jauh dan teknologi berbasis satelit, jaringan sensor, dan ilmu pengetahuan masyarakat.

Penginderaan jarak jauh

Teknologi berbasis satelit menawarkan keuntungan utama berupa cakupan wilayah yang luas, yang dapat menangkap informasi mengenai berbagai variabel hidrologi seperti curah hujan, evapotranspirasi, kelembaban tanah, dan dinamika air permukaan (Rango Citation1994, Chen dan Wang Citation2018, Pereira dkk. Citation2019, Albertini dkk. Citation2022). Data ini, tergantung pada karakteristik misi satelit, dapat diperoleh dengan interval waktu reguler yang wajar dan dengan biaya yang bervariasi (beberapa data juga tersedia secara gratis, seperti data dari misi Copernicus), sehingga memungkinkan penilaian perubahan temporal dan karakterisasi pola spasial.

Banyak sistem pengamatan yang dirancang untuk penelitian hidrologi. Di dalam 19 misi ilmu pengetahuan bumi milik National Aeronautics and Space Administration (NASA), sembilan di antaranya berkaitan dengan hidrologi: AQUA, ICESat-2, GPM, GRACE, PMM, SLAP, SMAP, SWOT, dan VIIRS (Kutipan NASA2023). ESA memiliki empat misi yang relevan dengan hidrologi: CryoSat-2, satelit EUMETSAT, Copernicus Sentinel-1 dan Sentinel-2, dan SMOS (Kelembaban Tanah dan Salinitas Laut) (Kutipan ESA2023).

Disadur dari: tandfonline.com

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Arus Budaya: Menelusuri Warisan Air dan Sanitasi ASEAN

Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 21 Februari 2025

Pertumbuhan populasi perkotaan yang cepat di Asia dan Pasifik meningkatkan pentingnya sistem dan fasilitas air dan sanitasi yang layak. Dengan populasi yang tumbuh hampir lima kali lipat lebih cepat selama lima dekade terakhir, hingga 3,4 miliar orang dapat tinggal di wilayah Asia yang mengalami kesulitan air pada tahun 2050 (Development Asia, 2023). Wilayah yang sangat dinamis dan berkembang pesat ini membutuhkan pengelolaan sumber daya yang tepat dan komitmen pembangunan infrastruktur untuk mengatasi defisit air dan sanitasi.

Sanitasi sering kali kurang mendapat perhatian meskipun bukti menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur yang memadai sangat penting bagi kesehatan manusia dan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Contoh dari negara-negara Asia seperti Kamboja, Indonesia, Filipina, dan Vietnam menunjukkan potensi manfaat ekonomi yang lebih besar dari peningkatan sanitasi: satu dolar yang diinvestasikan untuk sanitasi akan menghasilkan setidaknya lima kali lipat dari peningkatan produktivitas (Kelkar & KE Seetha Ram, 2019).

Dalam lanskap dinamis negara-negara berkembang di Asia, kawasan ASEAN menonjol dengan konteksnya yang unik, di mana warisan budaya dan praktik-praktik tradisional memainkan peran penting dalam pengelolaan air dan sanitasi. Mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam kerangka kerja modern dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif, seperti yang ditunjukkan oleh negara-negara di kawasan ini yang telah mengadopsi praktik-praktik ini. Sangat penting untuk mengatasi tantangan dalam mengelola sumber daya air secara efektif dan menyediakan akses terhadap layanan air bersih dan sanitasi untuk semua.

Menelaah narasi budaya yang beragam seputar air dan sanitasi di negara-negara ASEAN memberikan wawasan yang kaya untuk menyusun kebijakan yang menghormati praktik-praktik tradisional sekaligus mengatasi tantangan air dan sanitasi kontemporer. Kami akan membahas contoh-contoh nyata dari Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Selain itu, kami juga akan menunjukkan bagaimana India telah mempengaruhi praktik pengelolaan air di negara-negara Asia Tenggara.

Indonesia: Sistem Subak di Bali

Di Indonesia, masyarakat Bali mempraktekkan "Subak," sebuah sistem alokasi air lokal yang kolaboratif dan partisipatif untuk irigasi (Kitaoka, 2005). Subak merupakan sistem unik yang tidak ada di tempat lain di dunia. Air dari mata air dan kanal mengalir melalui pura-pura dan ke sawah. Sistem ini melibatkan 1.200 kelompok petani yang terdiri dari 50-400 petani yang bekerja sama untuk mengelola pasokan air dari satu sumber. Para petani ini dapat melakukan pertanian padi bertingkat tanpa menggunakan pestisida atau pupuk. UNESCO mengakui sistem berkelanjutan ini dengan memasukkan Subak ke dalam daftar Warisan Budaya Dunia pada tahun 2012.

Vietnam: Budaya Air

"Budaya Air" di Vietnam menjelaskan ikatan budaya dan sosial yang mendalam antara masyarakat dan badan air. Pemukiman secara historis telah didirikan di dekat sumber air untuk perdagangan dan perumahan, sehingga menimbulkan rasa keakraban dari generasi ke generasi. Negara ini terutama mengandalkan aliran permukaan sungai dan akuifer, terutama Sungai Merah dan Sungai Mekong, yang secara lokal dikenal sebagai Sungai Hong dan Sungai Cuu Long. Namun, hingga saat ini, penggunaan sumber daya air di negara ini berada di bawah tekanan karena meningkatnya permintaan untuk irigasi dan penggunaan perkotaan dan industri dengan meningkatnya populasi (ODV, 2018).

Thailand: Keharmonisan antara manusia dan sungai

Di Thailand, hubungan antara manusia dan sungai menunjukkan bagaimana air telah menjadi sumber penopang kehidupan, menyediakan makanan pokok seperti beras dan ikan dan memelihara masyarakat selama berabad-abad. Pengelolaan sumber daya alam dan konservasi ekologi sungai oleh masyarakat adat di lahan basah Nhongchaiwan menyoroti bagaimana masyarakat adat mengelola sumber daya alam mereka, yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Sumber: theaseanmagazine.asean.org

Malaysia: Masyarakat adat

Pendekatan Malaysia terhadap pelestarian air mencerminkan perpaduan antara budaya dan pengelolaan lingkungan. Di Malaysia, air dianggap sebagai teka-teki, yang muncul dalam keadaan ekstrim, seperti banjir dan kekeringan, yang berarti bahwa pengelolaan air harus mempertimbangkan kelebihan air dan kekurangan air (Weng, 2004). Pada saat kekurangan air, misalnya, beberapa wilayah di Malaysia menghadapi masalah banjir yang signifikan. Meskipun kondisi alamiah yang menyebabkan banjir sudah ada, kegiatan pembangunan yang tidak terkendali di daerah aliran sungai dan juga di sekitar koridor sungai menyebabkan meningkatnya kemungkinan terjadinya banjir (FAO, n.d.).

Disadur dari: theaseanmagazine.asean.org

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berkelanjutan dan Lancar: Pemerintah Indonesia Alokasikan Anggaran Infrastruktur Tertinggi dalam Lima Tahun Terakhir untuk Tahun 2024

Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 21 Februari 2025

Pembangunan Infrastruktur dikebut

Tahun 2024 menjadi tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk menyelesaikan program dan proyek strategis yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Penting untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar dan berkelanjutan.

Untuk menggarap proyek infrastruktur pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp422,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, yang merupakan anggaran infrastruktur tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jumlah tersebut lebih tinggi 5,8% dibandingkan perkiraan realisasi anggaran infrastruktur tahun 2023 yang mencapai Rp399,6 triliun. Anggaran infrastruktur pada tahun 2022 mencapai Rp373,1 triliun. Pada tahun 2021, anggaran tersebut meningkat sebesar 31,2% menjadi Rp403,3 triliun setelah mengalami penurunan sebesar 22% menjadi Rp207,3 triliun pada tahun 2020 dari Rp394,1 triliun pada tahun 2019.

Dalam Nota Keuangan 2024, direncanakan dana infrastruktur sebesar Rp213,7 triliun akan disalurkan kepada kementerian/lembaga. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan jalan daerah, pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), renovasi stadion, serta pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Sedangkan belanja nonkementerian/lembaga akan dialokasikan sebesar Rp20,27 triliun untuk pembangunan infrastruktur di daerah otonom baru (DOB) dan mendukung kerja sama pemerintah-swasta (KPBU). Kemudian, sebesar Rp94,8 triliun akan disisihkan untuk tunjangan kinerja daerah (TKD). Dana ini akan disalurkan untuk dana alokasi khusus (DAK) serta dana alokasi umum (DAU) infrastruktur dan sektor pekerjaan umum. Terakhir, sebesar Rp93,9 triliun akan dialokasikan untuk penyediaan penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan lembaga di bidang infrastruktur.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan sebagian besar proyek infrastruktur menggunakan kontrak multiyears, sehingga anggaran Rp422 triliun tidak hanya akan dialokasikan untuk proyek yang dimulai tahun ini, tetapi juga proyek lanjutan dari tahun sebelumnya.

“Penting bagi pemerintah untuk tidak meninggalkan konstruksi yang sedang berjalan. Jadi harus dipastikan kesinambungannya,” kata Faisal kepada Investor Daily, Rabu (8/11/2023). Faisal mengatakan, pemerintah memiliki prioritas krusial, salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dipercepat pada tahun 2024.

Namun, dia menyatakan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dari sisi efisiensi dan tata kelola karena anggarannya cukup besar. “Jadi, efisiensi bukan sekadar efektivitas. Anggaran pemerintah terbatas padahal infrastruktur adalah prioritas. Tapi kalau tidak efisien maka tidak cocok,” ujarnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan, pemerintah harus menggenjot pembangunan infrastruktur pada tahun depan meski merupakan tahun politik. Infrastruktur masih dibutuhkan oleh masyarakat.

“Modal terdepresiasi. Penduduknya terus bertambah. Jadi tidak mungkin dihentikan atau dikurangi [pembangunan infrastruktur],” kata Telisa kepada Investor Daily, Rabu (8/11/2023).

Telisa juga mengatakan, pembangunan infrastruktur harus memberikan multiplier effect yang lebih besar. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus didukung oleh pengembangan sumber daya manusia dan ekosistem yang sesuai untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang dibangun.

“Pemanfaatan infrastruktur juga penting. Kalau infrastruktur hanya dibangun, multiplier effectnya hanya satu siklus saja,” jelasnya.

Telisa juga mengungkapkan bahwa anggaran infrastruktur tahun depan yang mengalami kenaikan sebesar 5,8% merupakan jumlah yang cukup besar mengingat iklim perekonomian saat ini. Namun pengalokasian anggaran infrastruktur harus dibarengi dengan upaya meminimalisir kebocoran. Selain itu, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan pada menit-menit terakhir di penghujung tahun.

“Anggarannya cukup, tapi [agar optimal], proyek tidak bisa dipercepat di menit-menit terakhir dan korupsi harus dimitigasi,” kata Telisa.

Telisa juga mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak hanya harus menyerap tenaga kerja, tapi juga memenuhi tingkat komponen lokal (TKDN). “[Pembangunan] infrastruktur memerlukan banyak komponen impor. Beberapa di antaranya mungkin bisa tersubstitusi dengan produk lokal kita dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Pengadaan barang juga harus digenjot agar TKDN meningkat. Sehingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja bisa optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut Telisa mengatakan, pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai (PKT) sangat baik untuk mendukung penyerapan tenaga kerja. “Program padat karya tunai harus dilanjutkan. Misalnya pembangunan jalan di desa harus melibatkan warga desa untuk menciptakan lapangan kerja sehingga pemuda di desa memiliki aktivitas dan pendapatan,” jelasnya.

Anggota Badan Anggaran DPR Salim Fakhry mengungkapkan, besaran anggaran infrastruktur mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis semaksimal mungkin.

Politisi Golkar ini sangat mengapresiasi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang berhasil menyelesaikan 161 proyek strategis nasional senilai Rp1.134,9 triliun. Nilai investasi tersebut mampu menghasilkan output ekonomi sebesar Rp1.670 triliun dan menciptakan sekitar 4,5 lapangan kerja.

Presiden Jokowi dalam pidato Rancangan APBN 2024 dan Nota Keuangan Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD Nusantara, Jakarta, Rabu (16/8/2023), menjelaskan, anggaran infrastruktur ditingkatkan untuk mendukung pembangunan sejumlah proyek, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain IKN, Jokowi mengatakan anggaran infrastruktur tahun 2024 akan diprioritaskan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, serta peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi sekunder. saluran irigasi tersier.

Anggaran tersebut juga akan diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur di bidang energi, pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, pemerataan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta dukungan terhadap proyek-proyek strategis.

“Pembangunan infrastruktur akan dipercepat melalui pencampuran skema pendanaan. Dengan mensinergikan pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, peningkatan anggaran infrastruktur merupakan hal yang penting. Pembangunan infrastruktur secara masif diyakini dapat memperkuat penyediaan layanan dasar, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan.

Disadur dari: www.pwc.com

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

"Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023: Tantangan dan Prospek dalam Menghadapi Perlambatan Permintaan Global"

Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 21 Februari 2025

Bagaimana Indonesia Mendorong Pembangunan Infrastruktur dengan Pembiayaan Inovatif.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap solid pada tahun 2023, didukung oleh permintaan domestik yang kuat di tengah perkiraan perlambatan permintaan global. Terlepas dari pertumbuhan yang kuat dalam jangka pendek, prospek ekonomi Indonesia memiliki beberapa tantangan dalam jangka menengah dan panjang. Secara khusus, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, mengingat luasnya wilayah Indonesia yang besar dan tersebar.

Apa yang mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia?

Perekonomian Indonesia telah tumbuh dengan perluasan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Kunci dari hal ini adalah Proyek Strategis Nasional (PSN), yang didirikan pada tahun 2016 di bawah inisiatif Presiden Joko Widodo untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur, dan selama delapan tahun terakhir, diperbarui oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (KPPIP).

PSN terdiri dari 200 proyek dan 12 program senilai sekitar USD351,2 miliar hingga tahun 2022. Proyek-proyek tersebut terdiri dari pembangunan jalan dan bendungan, jaringan kereta api, dan fasilitas air bersih, sementara 12 program terdiri dari inisiatif utama, seperti program pengolahan sampah menjadi energi dan program pengembangan wilayah.

Setelah sebuah proyek disetujui dan terdaftar dalam PSN, proyek tersebut dapat memperoleh dukungan khusus dari pemerintah untuk memastikan implementasi yang efektif. Sebagai contoh, pemerintah mendukung pembebasan lahan dan menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengimplementasikan proyek-proyek yang telah disetujui. KPPIP, misalnya, mengadakan rapat koordinasi di antara para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah peraturan tentang pembebasan lahan. Untuk memastikan dukungan yang efisien, KPPIP secara konstan memperbarui PSN mengenai kemajuan proyek dan program. Jika sebuah proyek dinyatakan "selesai", atau tidak lagi membutuhkan dukungan dari PSN, maka proyek tersebut akan dikeluarkan dari daftar proyek.

Dari mana sumber pendanaan PSN berasal?

Menurut estimasi KPPIP, sumber pendanaan PSN terdiri dari sektor swasta, BUMN, dan APBN. Dari jumlah tersebut, 67 persen dari total kebutuhan pembiayaan diperkirakan berasal dari sektor swasta. BUMN merupakan sumber pendanaan terpenting kedua, dengan porsi sekitar 20 persen dari total pendanaan, sementara APBN berkontribusi sebesar 13 persen sisanya.

Bagaimana sektor swasta berpartisipasi dalam pendanaan proyek infrastruktur?

Permintaan akan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia masih tinggi, membuat pemerintah mendorong partisipasi sektor swasta lebih lanjut, terutama dalam hal pendanaan. Ada beberapa skema untuk memobilisasi dana swasta, meskipun masing-masing skema masih relatif kecil, dibandingkan dengan total ukuran proyek infrastruktur di bawah PSN.

Skema pertama terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (KPS). Sejak 2016, pihak berwenang telah membentuk beberapa lembaga khusus untuk menyediakan opsi pembagian risiko tambahan bagi KPS, yaitu penjaminan, untuk mendorong pembangunan infrastruktur . Sebagai contoh, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan PT Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (PT PII) menawarkan penjaminan untuk beberapa proyek KPS.

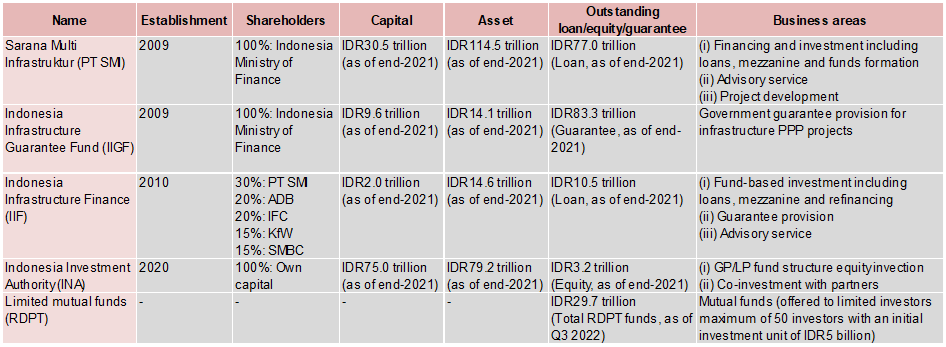

Skema lainnya adalah dengan memanfaatkan beberapa lembaga yang memobilisasi dana swasta dari para investor. PT SMI adalah salah satu contoh yang menciptakan dan mengoperasikan beberapa kendaraan sebagai platform pembiayaan untuk memberikan pinjaman sindikasi dengan bank swasta dan lembaga pembangunan multilateral, dan memobilisasi pembiayaan dari pasar modal.

Otoritas Investasi Indonesia (INA) adalah lembaga lain yang berkontribusi pada pengembangan proyek-proyek yang layak secara finansial dengan menarik investor global yang terutama bergerak di bidang investasi ekuitas.

Sementara itu, reksa dana juga telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, seperti sekuritisasi beragun aset yang diterbitkan oleh reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Sejak tahun 2018, lebih dari 50 produk RDPT telah diterbitkan, dengan konsentrasi pada sektor jalan tol, dengan total nilai sekitar USD125 juta

Contoh Lembaga yang Menyediakan Pembiayaan Alternatif

Apakah ada skema inovatif lainnya?

Skema konsesi terbatas (LCS) adalah skema lain untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur dengan dana baru dari sektor swasta. Meskipun skema ini belum diimplementasikan, di bawah LCS, pemerintah akan memberikan konsesi kepada perusahaan swasta untuk mengoperasikan dan mengembangkan proyek-proyek infrastruktur yang sudah ada selama periode konsesi dengan imbalan pembayaran di muka yang tetap. Pemerintah atau BUMN tetap memiliki proyek-proyek tersebut, sementara mereka dapat menginvestasikan uang muka tersebut pada proyek-proyek infrastruktur baru. Operator sektor swasta dapat menikmati hak operasional yang fleksibel dan meningkatkan pendapatan dari proyek-proyek infrastruktur.

Karena Indonesia masih memiliki permintaan yang besar untuk infrastruktur, Pemerintah harus melanjutkan upayanya untuk memperbarui strategi nasional dan memberikan dukungan penting untuk proyek-proyek, seperti bantuan untuk pembebasan lahan. Mengingat terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, sangat penting untuk menggalang dana dari sektor swasta melalui berbagai skema. Namun, beberapa skema pembiayaan inovatif yang disebutkan di atas masih dalam skala kecil atau belum diimplementasikan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki skema-skema tersebut menjadi penting untuk memperkuat perekonomian Indonesia di tengah tantangan dan hambatan eksternal.

Disadur dari: amro-asia.org

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mengungkap Kekuatan Data Geospasial untuk Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan

Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 21 Februari 2025

Memahami informasi geospasial terpadu

Informasi geospasial terintegrasi mengacu pada proses menggabungkan dan menganalisis beberapa set data geospasial dari berbagai sumber, seperti citra satelit, penginderaan jauh, foto udara, sistem informasi geografis, survei fotografi di jalan yang bersumber dari masyarakat, dan data berbasis lokasi dengan frekuensi tinggi. Dengan menggabungkan kumpulan data yang berbeda ini dan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk analisis, beberapa pola dapat diamati, yang dapat menghasilkan wawasan, yang mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan spasial yang kompleks.

Di banyak negara berkembang anggota ADB, informasi geospasial tersebar di berbagai basis data. Suatu negara biasanya memiliki kadaster nasional-meskipun jarang didigitalkan-yang digunakan terutama untuk mengumpulkan pajak properti. Meskipun badan-badan pemerintah lain, seperti yang terlibat dalam lingkungan hidup, infrastruktur, dan perencanaan kota, telah mengembangkan peta, peta-peta tersebut sering kali tidak dikodekan dengan standar data yang sama, meskipun telah didigitalkan, sehingga tidak dapat dioperasikan.

Aplikasi dan manfaat integrasi geospasial

Pengkodean informasi geospasial dalam standar data terpadu sangat penting untuk memastikan interoperabilitas, konsistensi, akurasi, integrasi, dan berbagi data. Proses ini memungkinkan pengelolaan, analisis, dan kolaborasi data yang efisien sekaligus mendukung tata kelola data jangka panjang dan memfasilitasi integrasi di berbagai sistem dan teknologi.

Pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lahan. Kurangnya informasi lahan yang dapat diakses menghambat pembuatan kebijakan yang efektif dalam penggunaan lahan dan perencanaan tata ruang. Dengan menggabungkan informasi yang luas, akurat, dan terkini dari berbagai sumber, para pengambil keputusan dapat memperoleh pandangan holistik mengenai suatu wilayah atau fenomena tertentu dan dapat memperoleh manfaat dari analisis komprehensif mengenai pola penggunaan lahan, rencana zonasi, dan dokumen perencanaan spasial, sehingga dapat membantu para pengambil keputusan dalam mengembangkan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Penilaian nilai tanah. Meningkatkan sistem kadaster tradisional dengan data spasial terintegrasi dan analitik data besar memungkinkan pemerintah kota untuk melakukan penilaian nilai tanah yang lebih akurat. Proses ini menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi nilai properti, memfasilitasi evaluasi yang lebih bernuansa tentang peningkatan nilai tanah yang sebenarnya karena investasi atau pembangunan publik. Melalui peningkatan akurasi ini, data spasial dan big data yang terintegrasi memberdayakan kota untuk secara efisien menghasilkan aliran pendapatan tambahan melalui kebijakan penangkapan nilai tanah. Dengan menilai peningkatan nilai tanah secara akurat dan menangkap sebagian dari apresiasi tersebut, pemerintah kota mendapatkan dana untuk membiayai infrastruktur publik, layanan, atau inisiatif perumahan yang terjangkau, dengan mendiversifikasi sumber pendapatan di luar pajak tradisional. Akurasi yang lebih baik ini memastikan perpajakan atau pungutan yang lebih adil dan efisien, memastikan pemilik properti berkontribusi secara proporsional terhadap manfaat yang diperoleh dari investasi atau pembangunan publik.

Perencanaan kota pintar. Informasi geospasial yang terintegrasi sangat penting dalam membangun kota pintar. Dengan mengintegrasikan data dari sensor, perangkat Internet of Things, dan sumber geospasial, perencana kota dapat mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan jaringan transportasi umum, dan meningkatkan sistem manajemen energi.

Transparansi dan pengawasan publik. Akses yang mudah bagi warga untuk mendapatkan informasi mengenai lahan mendorong transparansi dan pengawasan publik. Ketika skema penggunaan lahan, rencana zonasi, dan dokumen perencanaan tata ruang terbuka dan dapat diakses, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan mereka.

Pemantauan lingkungan. Mengintegrasikan data geospasial memungkinkan pemantauan lingkungan yang komprehensif. Dengan menggabungkan citra satelit, data iklim, dan informasi keanekaragaman hayati, para ilmuwan dapat melacak perubahan ekosistem, mendeteksi pola deforestasi atau polusi, dan mengevaluasi dampak perubahan iklim. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko dan menerapkan strategi mitigasi yang efektif.

Manajemen bencana. Pada saat terjadi bencana alam atau keadaan darurat, informasi geospasial yang terintegrasi sangat berharga. Dengan menggabungkan data real-time mengenai pola cuaca, citra satelit, dan kepadatan penduduk, petugas tanggap darurat dapat secara efisien merencanakan dan melaksanakan upaya tanggap bencana. Hal ini memfasilitasi evakuasi yang tepat waktu, mengidentifikasi area yang rentan.

Pelajaran dari bantuan teknis ADB di Armenia

Armenia, sebuah negara yang terkurung daratan seluas 30.000 kilometer persegi di Kaukasus Selatan, menghadapi tantangan yang berasal dari ketiadaan sistem data spasial yang terpadu dan terdigitalisasi yang mengintegrasikan kadaster sektoral dan tematik. Fragmentasi ini menyebabkan ketidakkonsistenan, kesalahan, dan kurangnya transparansi dalam peruntukan, penggunaan, dan kepemilikan tanah.

Komite Kadaster Armenia, sebuah badan pemerintah, mengawasi kebijakan pasar real estat dan pendaftaran hak milik. Namun, kadaster lapangan atau tematik independen oleh badan-badan negara lainnya menyebabkan duplikasi dan kompleksitas data, menghambat kolaborasi antarlembaga, meningkatkan biaya transaksi, dan menyebabkan penundaan program investasi.

Peta kadaster yang sudah ketinggalan zaman semakin menghambat evaluasi bencana, pemantauan degradasi lahan akibat bahaya alam (Armenia merupakan negara yang aktif secara seismik), menilai dampak perubahan iklim, dan melakukan upaya pemetaan kerentanan dan pemulihan.

Disadur: development.asia

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kelangkaan Air di Beberapa Daerah di Indonesia

Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 21 Februari 2025

Sumber daya air telah menjadi aspek yang paling penting bagi manusia untuk hidup. Bagaimana jika ada daerah yang mengalami kelangkaan air? Bagaimana kehidupan mereka? Menurut Guru Besar Fakultas Teknik UGM, Prof. KMT. Sunjoto Kusumosanyoto Dip, HE. DEA, kelangkaan sumber daya air telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Daerah-daerah tersebut mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan airnya, kurang lebih sekitar 1.500-2.000 liter per hari per kapita. Kebutuhan air dalam konteks ini mengacu pada konsumsi manusia, termasuk pertanian dan peternakan sebagai sumber daya pangan.

"Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara kekurangan sumber daya air. Tidak semua daerah, memang, tapi tingkat kekurangannya sangat besar," jelasnya, Kamis (25/3).

Sejalan dengan masalah ini, Papua merupakan salah satu daerah dengan sumber daya air yang melimpah karena faktor jumlah penduduk yang sedikit, wilayah yang luas, dan curah hujan yang tinggi. Jawa dan Bali merupakan daerah dengan curah hujan yang tinggi, namun karena jumlah penduduknya yang cukup banyak, hal ini berpengaruh pada ketersediaan sumber daya air.

"Hal ini harus menjadi perhatian besar. Namun bukan berarti daerah lain tidak perlu diperhatikan," tambah Sunjoto.

Pria yang pernah meraih Kalpataru sebagai Pembina Lingkungan Hidup melalui temuannya tentang rumus perhitungan dimensi Hisapan Air Hujan ini menyebutkan bahwa masalah ini belum tersentuh atau bahkan terdengar oleh masyarakat yang selama ini tinggal di daerah yang memiliki sumber daya air yang mencukupi. Sebaliknya, hal ini menjadi masalah besar yang membuat sebagian masyarakat yang tinggal di daerah sulit air menjadi khawatir.

Ketersediaan sumber daya air di bawah permukaan bumi dalam ruang pori-pori tanah semakin berkurang dari waktu ke waktu. Bahkan air yang kita gunakan saat ini seharusnya merupakan air untuk generasi berikutnya.

"Tanpa sadar kita telah menggunakan sumber daya air yang seharusnya untuk generasi penerus kita," ujar Sunjoto.

Sunjoto mengungkapkan bahwa perlu untuk menghidupkan kembali sumber daya air menjadi kapasitas yang melimpah, meskipun cukup menantang. Metode konstruktif dan vegetatif harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pada metode vegetatif, reboisasi perlu dilakukan pada kawasan yang berbasis hutan. Namun, hal tersebut telah bergeser secara fungsional karena tidak ada lagi proses vegetasi. Selain itu, kita juga harus peduli untuk menanam pohon di lahan-lahan kosong yang tersebar di berbagai daerah untuk meningkatkan kapasitas resapan tanah.

"Bagi saya, metode vegetasi masih yang terbaik. Kita bisa melakukan penghijauan di mana saja, bahkan di lahan-lahan kosong di pinggir jalan," jelas Sunjoto.

Di sisi lain, dengan metode konstruktif, kita bisa mulai membangun sistem peresapan air hujan, baik dalam bentuk sumur resapan, parit resapan, maupun taman resapan.

"Beberapa rumah seharusnya sudah menyediakan sistem peresapan air hujan sehingga dapat menyerap air hujan yang jatuh ke halaman rumah. Upaya ini mencegah air meluap ke jalan, dan persediaan air di dalam sumur pun akan lebih banyak," kata Sunjata.

Disadur: ugm.ac.id