Geodesi dan Geomatika

Penggambaran Peta Tematik dan Fungsinya

Dipublikasikan oleh Anisa pada 17 Maret 2025

Peta tematik adalah jenis peta yang menggambarkan pola geografis dari subjek tertentu (tema) di wilayah geografis. Hal ini biasanya melibatkan penggunaan simbol peta untuk memvisualisasikan sifat-sifat tertentu dari fitur geografis yang tidak terlihat secara alami, seperti suhu, bahasa, atau populasi. Dalam hal ini, peta tematik berbeda dengan peta referensi umum, yang berfokus pada lokasi (lebih dari properti) dari serangkaian fitur fisik yang beragam, seperti sungai, jalan, dan bangunan. Nama-nama alternatif telah disarankan untuk kelas ini, seperti peta subjek khusus atau peta tujuan khusus, peta statistik, atau peta distribusi, tetapi ini umumnya tidak lagi digunakan secara umum. Pemetaan tematik sangat erat kaitannya dengan bidang Geovisualisasi.

Beberapa jenis peta tematik telah ditemukan, dimulai pada abad ke-18 dan ke-19, ketika sejumlah besar data statistik mulai dikumpulkan dan dipublikasikan, seperti sensus nasional. Jenis-jenis ini, seperti peta choropleth, peta isaritmik, dan peta chorokromatik, menggunakan strategi yang sangat berbeda untuk merepresentasikan lokasi dan atribut fenomena geografis, sehingga masing-masing lebih disukai untuk berbagai bentuk fenomena dan berbagai bentuk data yang tersedia. Berbagai macam fenomena dan data dapat divisualisasikan dengan menggunakan peta tematik, termasuk fenomena alam (misalnya, iklim, tanah) dan fenomena manusia (misalnya, demografi, kesehatan masyarakat)

Sejarah

Menurut Arthur Robinson, peta tematik sebagian besar merupakan inovasi dari Era Industri, dengan beberapa akar dari Era Pencerahan; hampir semua teknik grafis modern ditemukan antara tahun 1700 dan 1850. Sebelumnya, perkembangan kartografi yang paling penting adalah produksi peta dasar umum yang akurat. Akurasi peta-peta tersebut meningkat secara perlahan, dan bahkan pada pertengahan abad ke-17, peta-peta tersebut biasanya memiliki kualitas yang buruk; namun cukup baik untuk menampilkan informasi dasar, sehingga memungkinkan pembuatan peta-peta tematik yang pertama.

Salah satu peta tematik yang paling awal adalah peta berjudul Designatio orbis christiani (1607) oleh Jodocus Hondius, yang menunjukkan penyebaran agama-agama besar dengan menggunakan simbol-simbol peta, dalam edisi bahasa Prancis Atlas Minor (1607). Ini segera diikuti oleh bola dunia tematik (dalam bentuk peta enam tusuk sate) yang menunjukkan subjek yang sama, menggunakan simbol-simbol Hondius, oleh Franciscus Haraeus, yang berjudul Novus typus orbis ipsus globus, ex Analemmate Ptolomaei diductus (1614)

Kontributor awal pemetaan tematik di Inggris adalah astronom Inggris, Edmond Halley (1656-1742), yang memperkenalkan konsepsi Pencerahan tentang peta tematik sebagai alat untuk berpikir ilmiah/: Kontribusi kartografi pertamanya yang signifikan adalah peta bintang rasi bintang di Belahan Bumi Selatan, yang dibuat selama dia tinggal di St Helena dan diterbitkan pada tahun 1686. Pada tahun yang sama ia juga menerbitkan peta terestrial pertamanya dalam sebuah artikel tentang angin pasat, dan peta ini disebut sebagai peta meteorologi pertama. Pada tahun 1701 ia menerbitkan "Peta Baru dan Benar yang Memperlihatkan Variasi Kompas", lihat gambar pertama, peta pertama yang menunjukkan garis-garis dengan variasi magnetik yang sama dan mungkin peta isaritmik pertama. Peta-peta chorochromatic (kelas area nominal) awal juga muncul pada akhir abad ke-18 sebagai instrumen ilmiah untuk mengeksplorasi fenomena geografis seperti geologi dan bahasa.

Awal hingga pertengahan abad ke-19 dapat dianggap, seperti yang disebut Robinson, sebagai "zaman keemasan" pemetaan tematik, ketika banyak teknik yang ada saat ini ditemukan atau dikembangkan lebih lanjut Sebagai contoh, peta choropleth yang paling awal dikenal dibuat pada tahun 1826 oleh Charles Dupin. Berdasarkan karya ini, Louis-Léger Vauthier (1815-1901) mengembangkan peta kontur populasi, sebuah peta yang menunjukkan kepadatan penduduk Paris pada tahun 1874 berdasarkan garis-garis.

Salah satu karya awal kartografi tematik yang paling berpengaruh adalah buklet kecil berisi lima peta yang diproduksi pada tahun 1837 oleh Henry Drury Harness sebagai bagian dari laporan pemerintah mengenai potensi pembangunan jalur kereta api di Irlandia. Termasuk di dalamnya adalah peta chorokromatik dan peta aliran awal, dan kemungkinan simbol titik proporsional dan peta dasimetrik yang pertama.

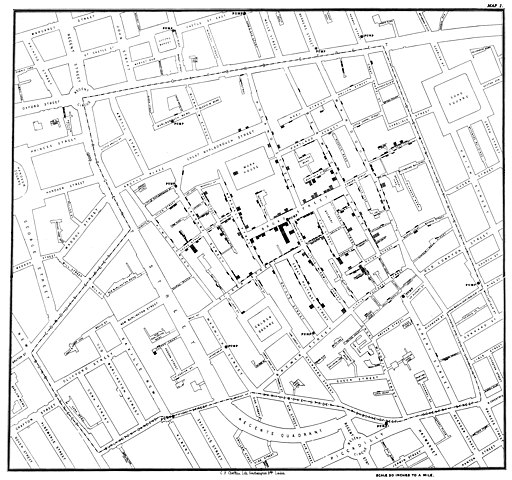

Peta kolera John Snow tentang kematian akibat kolera di London pada tahun 1840-an, yang diterbitkan pada tahun 1854

Contoh lain dari pemetaan tematik awal berasal dari dokter London, John Snow. Meskipun penyakit telah dipetakan secara tematik, peta kolera Snow pada tahun 1854 merupakan contoh yang paling terkenal dalam menggunakan peta tematik untuk analisis. Pada dasarnya, teknik dan metodologinya telah mengantisipasi prinsip-prinsip sistem informasi geografis(SIG). Dimulai dengan peta dasar yang akurat dari lingkungan di London yang meliputi jalan dan lokasi pompa air, Snow memetakan kejadian kematian akibat kolera. Pola yang muncul berpusat di sekitar satu pompa tertentu di Broad Street. Atas permintaan Snow, pegangan pompa tersebut dicopot, dan kasus kolera baru berhenti hampir seketika. Penyelidikan lebih lanjut di daerah tersebut mengungkapkan bahwa pompa Broad Street berada di dekat lubang pembuangan di bawah rumah korban kolera pertama wabah tersebut.

Charles Joseph Minard dipuji sebagai ahli pemetaan tematik dan visualisasi informasi yang pertama. Pada tahun 1850-an dan 1860-an, ia mengintegrasikan peta tematik (terutama peta aliran) dengan bagan statistik untuk membuat narasi visual, terutama peta tahun 1869 tentang invasi Napoleon ke Eropa pada tahun 1812.

Pada awal abad ke-20, metode yang mapan telah tersedia untuk membuat berbagai peta tematik secara manual, tetapi masih diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih sedikit daripada peta referensi umum, dan menempati porsi yang relatif kecil dalam pendidikan kartografi. Popularitasnya meningkat pesat pada paruh kedua abad ini, karena beberapa pengaruh: pertama, revolusi kuantitatif dalam geografi dan kebangkitan kartografi sebagai disiplin akademis, yang mana keduanya meningkatkan peran peta tematik sebagai alat untuk analisis dan komunikasi ilmiah; kedua, teknologi yang memfasilitasi desain dan produksi peta, terutama komputer pribadi, sistem informasi geografis (SIG), perangkat lunak grafis, dan Internet; dan ketiga, ketersediaan data dalam jumlah besar yang meluas, khususnya rilis digital pertama dari sensus nasional di tahun 1990-an.

Tujuan

Tujuan yang paling umum dari peta tematik adalah untuk menggambarkan distribusi geografis dari satu atau lebih fenomena. Terkadang distribusi ini sudah tidak asing lagi bagi kartografer, yang ingin mengkomunikasikannya kepada audiens, sementara di lain waktu peta dibuat untuk menemukan pola yang sebelumnya tidak diketahui (sebagai bentuk Geovisualisasi).Peta tematik mencapai dua tujuan ini dengan memanfaatkan kemampuan alami dari sistem persepsi visual manusia untuk mengenali pola di bidang visual yang kompleks, yang diperlukan untuk tugas-tugas umum seperti pengenalan objek. Peta tematik biasanya berfokus pada visualisasi distribusi nilai dari satu properti atau jenis fitur (peta univariat ), kadang-kadang termasuk dua(bivariat) atau lebih(multivariat) properti atau jenis fitur yang dihipotesiskan berkorelasi secara statistik atau terkait erat.

Dengan berfokus pada satu pokok bahasan, peta tematik biasanya dimaksudkan untuk digunakan pada tugas-tugas yang lebih sempit daripada peta referensi. Tugas-tugas ini cenderung terbagi menjadi tiga jenis:

- Memberikan informasi spesifik tentang lokasi tertentu. Sebagai contoh, "berapa proporsi Hispanik di Chicago?"

- Memberikan informasi umum tentang pola spasial. Misalnya, "di mana jagung ditanam?"

- Membandingkan pola-pola pada dua atau lebih peta. Misalnya, "bagaimana perubahan suara antara pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2008 dan 2012?"

Metode pemetaan

Kartografer menggunakan banyak metode untuk membuat peta tematik. Metode-metode tersebut sering disebut sebagai jenis-jenis peta tematik, tetapi lebih tepat jika disebut sebagai jenis-jenis lapisan peta tematik atau teknik pemetaan tematik, karena metode-metode tersebut dapat digabungkan satu sama lain (membentuk peta bivariat atau multivariat) dan dengan satu atau beberapa lapisan peta referensi pada satu peta. Sebagai contoh, teknik kartogram dapat digunakan untuk mendistorsi ukuran negara yang proporsional dengan satu variabel, dengan negara-negara yang diisi dengan warna yang mewakili variabel kedua menggunakan teknik choropleth.

Peta penggunaan air Choropleth.

Choropleth

Peta choropleth menunjukkan data statistik yang dikumpulkan dari wilayah yang telah ditentukan, seperti negara atau negara bagian, dengan mewarnai atau mengarsir wilayah-wilayah tersebut. Sebagai contoh, negara dengan tingkat kematian bayi yang lebih tinggi mungkin tampak lebih gelap pada peta choropleth. Variabel ringkasan yang dipetakan dapat berupa nominal atau kuantitatif, tetapi biasanya mewakili bidang geografis. Variabel visual yang mengisi setiap wilayah digunakan untuk mewakili setiap nilai ringkasan agregat: rona biasanya digunakan untuk variabel kualitatif, seperti penggunaan lahan yang dominan, sedangkan kecerahan paling umum digunakan untuk perbedaan kuantitatif, seperti kepadatan penduduk. Peta choropleth merupakan bentuk peta tematik yang paling populer karena sifatnya yang intuitif, ketersediaan data statistik agregat yang meluas, dan data SIG untuk wilayah yang umum.Hilangnya informasi yang melekat pada informasi agregat dapat menyebabkan masalah interpretasi seperti kekeliruan ekologi dan masalah unit area yang dapat dimodifikasi. Peta Choropleth, di hampir semua kasus, harus menggunakan data yang dinormalisasi atau data tingkat (seperti orang per mil persegi, atau kasus penyakit per 100.000) untuk menghindari pembuatan peta yang menyesatkan. Langkah ini sering diabaikan, sehingga menghasilkan peta yang berpotensi menyesatkan.

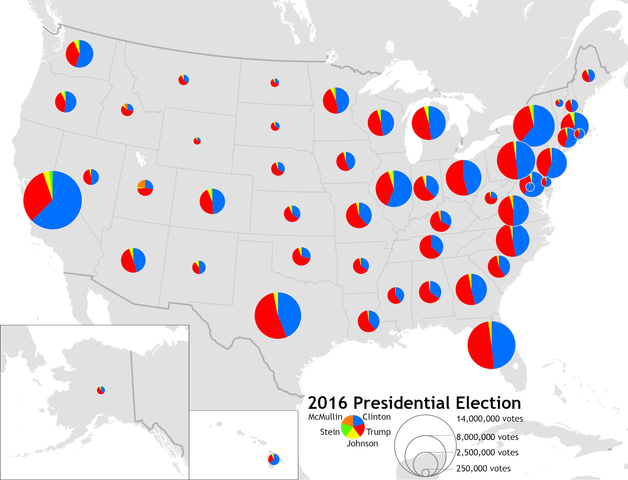

Simbol titik proporsional

Teknik simbol proporsional menggunakan simbol titik dengan ukuran yang berbeda (tinggi, panjang, luas, atau volume) untuk merepresentasikan nilai statistik kuantitatif yang terkait dengan area atau lokasi yang berbeda di dalam peta. Sebagai contoh, sebuah cakram dapat ditampilkan di lokasi setiap kota di peta, dengan luas cakram sebanding dengan jumlah penduduk kota tersebut. Jenis peta ini berguna untuk visualisasi ketika data mentah tidak dapat digunakan sebagai rasio atau proporsi. Meskipun lingkaran adalah simbol yang paling umum karena lebih ringkas karena rasio keliling dan luasnya yang rendah, penelitian menunjukkan bahwa lebih mudah bagi pembaca untuk memperkirakan ukuran simbol jika simbol tersebut berbentuk persegi atau batang. Peta simbol proporsional biasanya digunakan untuk variabel yang merepresentasikan jumlah atau jumlah total.

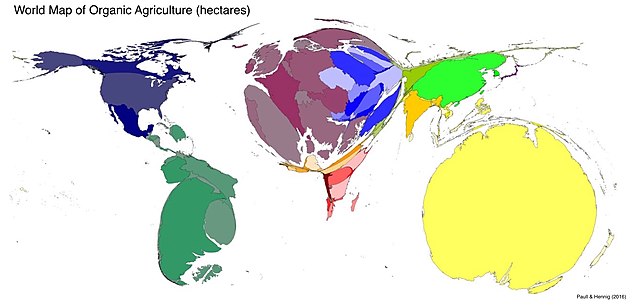

Kartogram bersebelahan (Gastner-Newman) dunia dengan masing-masing negara yang diskalakan secara proporsional sesuai dengan luas lahan pertanian organik bersertifikasi

Kartogram

Kartogram adalah sebuah peta yang secara sengaja mendistorsi ruang geografis berdasarkan variabel tertentu, biasanya dengan menskalakan fitur-fitur sehingga ukurannya proporsional dengan nilai variabel tersebut. Sebagai contoh, negara-negara di dunia dapat diskalakan secara proporsional dengan jumlah penduduknya. Fitur yang terdistorsi dapat berupa garis (seperti membuat panjang jalur kereta bawah tanah sebanding dengan waktu tempuh), tetapi yang paling umum adalah wilayah yang diskalakan. Bentuk yang terdistorsi terkadang digunakan sebagai dasar untuk teknik pemetaan tematik tambahan, seperti choropleth, dan dapat digunakan untuk menampilkan data absolut yang tidak sesuai dengan peta choropleth

Disadur dari:

en.wikipedia.org

Geodesi dan Geomatika

Representasi Bumi Menggunakan Ilmu Geodesi

Dipublikasikan oleh Anisa pada 17 Maret 2025

Geodesi, sebuah ilmu yang membawa kita ke dunia pengukuran dan representasi Bumi yang sangat menarik. Ini adalah seni dan ilmu yang menggali ke dalam geometri, gravitasi, dan orientasi spasial Bumi dalam dimensi tiga yang senantiasa berubah. Ketika kita melihat ke langit dan memperluas cakrawala pengetahuan kita, kita menghadapi Geodesi Planet, yang menjelajahi tubuh astronomi lain seperti planet atau sistem circumplanetary.

Geodesi memberi kita alat untuk memahami fenomena geodinamika, seperti gerakan kerak bumi, pasang surut, dan pergerakan kutub. Ini mencakup perancangan jaringan kontrol global dan nasional, menerapkan teknik geodesi ruang angkasa dan terestrial, dan bergantung pada datum dan sistem koordinat. Gelar pekerjaan yang melibatkan penelitian ini mencakup geodesis dan survei geodesi.

Namun, dalam perjalanan ini, kita menemukan dua konsep penting: geoid dan elipsoid referensi. Geoid adalah gambaran Bumi yang melibatkan permukaan keseimbangan ideal air laut, memberi kita pandangan rata-rata laut yang tidak dipengaruhi arus atau variasi tekanan udara. Di sisi lain, elipsoid referensi adalah model matematis yang ideal yang membantu kita memahami bentuk Bumi dalam konteks geometris.

Kedua konsep ini saling berhubungan, dan Geodesi Planet membuka jalan untuk eksplorasi lebih lanjut. Dalam petualangan ini, kita memahami bahwa geoid, meskipun tidak teratur, dapat dengan konsisten diukur melalui pengukuran sederhana dari objek fisik seperti pengukur pasang surut. Sementara itu, elipsoid referensi, dengan semua kompleksitas matematisnya, mewakili dunia abstrak yang membutuhkan pemahaman mendalam.

Seiring dengan perkembangan waktu, sistem referensi geodetik seperti GRS 80 menjadi dasar bagi Sistem Pemosisian Global (GPS) yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini memimpin kita untuk memahami bahwa pemetaan dan pembuatan peta sedang mengalami transformasi menuju sistem referensi global yang lebih terkini.

Geodesi adalah perpaduan antara sains dan seni, menggali ke dalam bentuk dan dinamika Bumi, mengubah cara kita melihat dunia di sekitar kita. Itulah daya tarik geodesi — pintu gerbang ke pengetahuan mendalam tentang rumah kita di alam semesta.

Datum geodetik

Datum geodetik, atau kadang disebut juga sistem geodetik, merupakan poin acuan global yang sangat penting untuk menggambarkan dengan tepat posisi suatu lokasi di Bumi atau planet lain melalui koordinat geodetik. Konsep datum ini menjadi krusial dalam berbagai teknologi dan metode yang berkaitan dengan lokasi spasial, seperti geodesi, navigasi, survei, sistem informasi geografis, penginderaan jauh, dan kartografi.

Sebuah datum geodetik terdiri dari beberapa elemen penting. Pertama, model bentuk dan dimensi Bumi, yang bisa berupa elipsoid referensi atau geoid. Kedua, asal di mana elipsoid atau geoid terhubung ke lokasi terkait di Bumi, sering kali ditandai dengan monumen. Dan ketiga, beberapa titik kontrol yang sudah diukur dengan sangat akurat dari asal dan kemudian dimonumenkan. Koordinat lokasi lainnya diukur dari titik kontrol terdekat melalui survei.

Sebelum kemunculan sistem pemosisian global (GPS), menentukan posisi suatu lokasi dengan tepat tanpa titik referensi universal seperti Meridian Utama atau Khatulistiwa adalah tugas yang rumit. Metode astronomi dan kronologis, meskipun berguna, memiliki keterbatasan presisi terutama untuk jarak yang jauh. Bahkan dengan GPS, kita masih memerlukan kerangka kerja yang telah ditetapkan, dan WGS 84, dengan elipsoid dan datumnya, telah menjadi standar dalam banyak aplikasi saat ini karena ditujukan untuk penggunaan global.

Penting untuk dicatat bahwa karena elipsoid atau geoid dapat bervariasi antar datums, dan memiliki asal serta orientasi yang berbeda di ruang, hubungan antara koordinat yang merujuk pada satu datum dengan yang merujuk pada datum lainnya tidak dapat didefinisikan dengan pasti dan hanya dapat diperkirakan. Penggunaan datum lokal dapat memberikan representasi yang lebih akurat untuk area tertentu, seperti OSGB36 yang lebih sesuai untuk wilayah Kepulauan Britania daripada elipsoid global WGS 84. Meskipun demikian, manfaat dari sistem global umumnya lebih diutamakan daripada keakuratan yang lebih besar, menjadikan WGS 84 sebagai pilihan umum.

Geopositioning

Proses penempatan suatu titik di darat, di laut, atau di ruang angkasa dalam suatu sistem koordinat (penempatan titik) atau dalam hubungannya dengan titik lain (pemosisian relatif) dengan menggunakan sekumpulan koordinat geodetik disebut geoposisi, atau sederhananya penentuan posisi. Posisi suatu titik dalam ruang dihitung menggunakan pengukuran yang menghubungkan lokasi terestrial atau luar angkasa yang diketahui (“titik yang diketahui”) dengan titik terestrial yang tidak diketahui (“titik yang tidak diketahui”). Perhitungan yang melibatkan konversi sistem koordinat antara atau di antara sistem terestrial dan astronomi mungkin diperlukan. Titik triangulasi jaringan tingkat tinggi atau satelit GNSS adalah contoh titik yang diketahui digunakan dalam lokasi titik.

Di masa lalu, ahli geodesi membangun hierarki jaringan untuk memungkinkan lokasi titik dalam suatu negara. Jaringan triangulasi menempati peringkat tertinggi dalam hierarki ini. Mereka dipadatkan menjadi jaringan lintasan, atau poligon, yang menjadi tempat terhubungnya data pemetaan dan survei lokal. Pengukuran ini sering dilakukan dengan menggunakan pita pengukur, prisma sudut, dan tiang merah putih.

GPS digunakan secara luas saat ini, kecuali untuk pengukuran yang memerlukan spesialisasi (seperti teknik bawah tanah atau teknik yang sangat presisi). GPS statis digunakan untuk mengukur jaringan tingkat tinggi, dan vektor antar situs terestrial ditentukan menggunakan pengukuran diferensial. Setelah itu, vektor-vektor tersebut dimodifikasi dengan cara jaringan konvensional. Landasan untuk membangun kerangka acuan geosentris global tunggal yang bertindak sebagai acuan "tingkat nol" (global) yang menghubungkan pengukuran nasional adalah polihedron stasiun GPS di seluruh dunia yang terus beroperasi dan dijalankan di bawah IERS.

Dalam pemetaan survei, penentuan posisi kinematik waktu nyata, atau GPS RTK, banyak digunakan. Situs-situs yang tidak diketahui dalam pendekatan pengukuran tersebut dapat dengan cepat dihubungkan ke tempat-tempat terestrial tetangga yang diketahui.

Ketersediaan titik-titik yang dikenali untuk pengukuran pemetaan, biasanya disebut sebagai kontrol (horizontal dan vertikal), merupakan salah satu tujuan penempatan titik. Ribuan situs yang ditentukan secara geodetik ini mungkin ada di suatu negara; organisasi pemetaan nasional sering mencatatnya. Ini akan digunakan oleh surveyor yang bekerja di bidang asuransi dan real estate untuk menghubungkan pengukuran lokal mereka.

Pengukuran

Permukaan laut rata-rata adalah permukaan referensi (level) yang digunakan untuk menghitung disparitas ketinggian dan sistem referensi ketinggian. Karena GPS hanya memberikan ketinggian di atas ellipsoid referensi GRS80, pengetahuan pasti tentang bentuk geoid diperlukan agar penggunaan sensor GPS untuk penentuan ketinggian lebih hemat biaya. Level spirit konvensional secara langsung menghasilkan ketinggian seperti itu (yang praktis paling berguna) di atas permukaan laut. Seseorang mungkin mengantisipasi peningkatan penggunaan GPS untuk estimasi ketinggian seiring dengan kemajuan penentuan geoid.

Alat untuk mengukur sudut terhadap lokasi target baik vertikal maupun horizontal (sehubungan dengan vertikal lokal) adalah teodolit. Selain itu, tachymeter sangat otomatis, hampir seperti robot, dalam fungsinya dan mengukur jarak target secara elektrik atau elektro-optik. Teknik lokasi stasiun bebas sering digunakan untuk tujuan yang sama.

Tachymeter sering digunakan untuk survei detail lokal, sedangkan metode persegi panjang tradisional dengan prisma sudut dan pita baja juga merupakan pilihan berbiaya rendah. Algoritme GPS kinematik waktu nyata (RTK) juga cepat dan akurat, seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Penandaan digital dan pencatatan data yang diperoleh dilakukan untuk memasukkannya ke dalam database Sistem Informasi Geografis (GIS).

Koordinat 3D dalam kerangka koordinat geosentris dihasilkan langsung oleh penerima GNSS geodetik (paling sering GPS). WGS84 dan bingkai dari Layanan Sistem Rotasi dan Referensi Bumi Internasional (IERS) adalah dua contoh bingkai tersebut. Untuk survei jaringan dasar yang ekstensif, sebagian besar perangkat terestrial telah digantikan oleh penerima GNSS.

Metode seperti interferometri garis dasar sangat panjang (VLBI) untuk mengukur jarak ke quasar, rentang laser bulan (LLR) untuk mengukur jarak ke prisma di Bulan, dan rentang laser satelit (SLR) untuk mengukur jarak ke prisma di satelit buatan digunakan. untuk memantau ketidakteraturan rotasi bumi dan pergerakan lempeng tektonik, serta untuk survei geodesi seluruh planet.

Ada dua jenis gravimeter yang digunakan untuk mengukur gravitasi. Gravimeter absolut adalah yang pertama; mereka mengukur percepatan jatuh bebas menggunakan prisma pemantul di dalam tabung vakum, misalnya. Mereka digunakan di lapangan atau untuk menciptakan kontrol geografis vertikal. Kedua, gravimeter relatif berbasis pegas lebih sering digunakan. Mereka digunakan dalam survei gravitasi untuk menentukan bentuk geoid di wilayah yang cukup luas. Gravimeter superkonduktor, yang peka terhadap seperseribu miliar gravitasi permukaan bumi, merupakan gravimeter relatif paling presisi yang pernah ada. Untuk membuktikan konstanta gravitasi Newton dan untuk meneliti rotasi bumi, beban internal, samudera, dan atmosfer, sekitar dua puluh gravimeter superkonduktor digunakan secara global. Di masa depan, gagasan relativistik khusus tentang pelebaran waktu yang diukur dengan jam optik dapat digunakan untuk mengukur ketinggian dan gravitasi.

Disadur dari:

Geodesi dan Geomatika

Model Geosentris Buktikan Bumi Pusat Alam Semesta

Dipublikasikan oleh Anisa pada 17 Maret 2025

Paradigma geosentris, yang biasa disebut geosentrisme dan sering kali diwakili oleh sistem Ptolemeus, adalah teori astronomi kuno yang menempatkan Bumi sebagai pusat alam semesta. Matahari, Bulan, bintang, dan planet semuanya mengelilingi Bumi pada sebagian besar model geosentris. Di banyak peradaban Eropa kuno, termasuk peradaban Aristoteles di Yunani Klasik dan Ptolemy di Mesir Romawi, serta sepanjang Zaman Keemasan Islam, paradigma geosentris adalah penjelasan umum tentang alam semesta.

Posisi bumi di pusat alam semesta dikonfirmasi melalui dua pengukuran. Pertama-tama, Matahari tampaknya mengelilingi Bumi sekali sehari dari lokasi mana pun di Bumi. Planet-planet dan Bulan bergerak dengan caranya masing-masing, namun mereka juga tampak mengelilingi Bumi sekali sehari. Bintang-bintang tampak terpaku pada bola langit yang berputar sekali sehari pada sumbu yang melewati kutub geografis bumi. Kedua, dari sudut pandang seseorang yang berada di Bumi, planet ini tampak tidak bergerak; rasanya substansial, mantap, dan konstan.

Berbeda dengan konsep Bumi datar yang dikemukakan oleh mitologi tertentu, para pemikir Yunani kuno, Romawi, dan abad pertengahan sering kali mengintegrasikan model geosentris dengan Bumi bulat. Namun dalam model heliosentris yang diciptakan oleh ahli matematika dan astronom Yunani Aristarchus dari Samos (c. 310–230 SM), setiap planet yang dikenal pada saat itu disusun dalam urutan yang benar mengelilingi Matahari. Sebelum Johannes Kepler mengusulkan orbit heliosentris dan elips pada abad ke-17, budaya Barat meyakini bahwa pergerakan planet berbentuk lingkaran, seperti yang dilakukan orang Yunani kuno (hukum pertama gerak planet Kepler). Newton mendemonstrasikan pada tahun 1687 bagaimana prinsip gravitasinya dapat digunakan untuk menghitung orbit elips.

Selama lebih dari satu milenium, grafik astrologi dan astronomi disusun menggunakan paradigma geosentris Ptolemeus, yang didasarkan pada ramalan astronominya dan dibuat pada abad kedua Masehi. Pada awal zaman modern, model geosentris mendominasi, namun mulai akhir abad ke-16, model heliosentris Copernicus (1473–1543), Galileo (1564–1642), dan Kepler (1571–1630) dengan cepat menggantikannya. Pergeseran dari kedua teori ini mendapat tentangan keras karena postulat geosentris menghasilkan temuan yang lebih akurat dalam jangka waktu yang cukup lama. Lebih jauh lagi, ada pula yang percaya bahwa kepercayaan luas terhadap geosentrisme tidak dapat ditantang oleh gagasan baru yang belum terbukti.

Sejarah pada Yunani kuno

Astronomi dan filsafat Yunani awal sama-sama mengadopsi konsep geosentris, yang terdapat dalam filsafat pra-Socrates. Anaximander mengemukakan kosmologi pada abad keenam SM yang menyatakan bahwa Bumi diposisikan sebagai pusat alam semesta dan menyerupai sepotong pilar, atau silinder. Manusia dapat melihat sekilas api yang tersembunyi melalui lubang pada roda gaib yang mengelilingi bumi, yaitu Matahari, Bulan, dan planet-planet. Pythagoras percaya bahwa Bumi berbentuk bulat dengan periode yang sama, berdasarkan pengamatan gerhana, tetapi tidak pada intinya; sebaliknya, dia mengira benda itu sedang bergerak di sekitar api yang tak terlihat. Mayoritas orang-orang Yunani terpelajar sejak abad keempat SM dan seterusnya percaya bahwa Bumi berbentuk bulat di pusat kosmos ketika perspektif-perspektif ini pada akhirnya terintegrasi.

Dua filsuf Yunani terkemuka dari abad ke-4 SM, Plato dan muridnya Aristoteles, menulis tulisan yang mengambil inspirasi dari paradigma geosentris. Plato mengatakan bahwa Bumi berbentuk bulat dan tetap berada di pusat kosmos. Dalam urutan berikut (keluar dari pusat): Bulan, Matahari, Venus, Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, bintang tetap, dengan bintang tetap terletak pada bola langit. Planet-planet dan bintang-bintang diangkut mengelilingi bumi dalam bentuk bola atau lingkaran. Bagian dari Republik Plato yang dikenal sebagai "Mitos Er" menggambarkan alam semesta sebagai Poros Kebutuhan, disertai Sirene dan diputar oleh tiga Takdir. Tesis Plato bahwa semua kejadian di langit dapat dijelaskan dengan gerak melingkar beraturan menjadi dasar penjelasan Eudoxus dari Cnidus yang kurang fantastik dan lebih matematis tentang gerak planet. Eudoxus dan Plato berkolaborasi dalam proyek ini. Aristoteles memperluas kerangka Eudoxus.

Model Ptolemeus

- Sistem Ptolemeus

Setiap planet dalam sistem Ptolemeus digerakkan oleh sistem dua bidang: epicycle dan deferentnya. Eksentrik yang ditunjukkan dengan tanda X pada gambar merupakan titik pusat lingkaran deferen yang letaknya jauh dari Bumi. Eksentrik awalnya digunakan untuk menjelaskan perbedaan musim (musim gugur di utara biasanya lima hari lebih pendek dari musim semi) dengan menggeser pusat rotasi bumi menjauhi pusat rotasi kosmos lainnya. Garis putus-putus kecil di sebelah kanan mewakili epicycle, sebuah bola berbeda yang bersarang di dalam bola berbeda. Selanjutnya, sebuah planet tertentu mengorbit epicycle saat epicycle bergerak di sepanjang jalur yang berbeda. Fenomena yang teramati yaitu planet-planet yang melambat, berhenti, dan bergerak mundur dalam gerak mundur, lalu berbalik untuk melanjutkan kecepatan normal, atau maju, dijelaskan oleh gabungan aksi-aksi ini, yang menyebabkan planet tersebut bergerak semakin dekat dan semakin jauh dari bumi. Bumi pada berbagai waktu pada orbitnya.

Para astronom Yunani telah menggunakan paradigma deferent-and-epicycle selama ribuan tahun, dan yang lebih tua lagi adalah konsep eksentrik, yaitu deferen yang pusatnya agak jauh dari Bumi. Alih-alih Bumi, tempat yang ditunjuk X adalah pusat dari hal yang berbeda dalam gambar, memberinya istilah eksentrik (dari bahasa Yunani ἐκ ec- yang berarti "dari" dan κέvτρον kentron yang berarti "pusat"). Meskipun metode ini merupakan kemajuan dibandingkan metode Hipparchus, sistem yang tersedia pada zaman Ptolemy tidak sepenuhnya sesuai dengan pengamatan. Terutama, putaran kemunduran sebuah planet (khususnya Mars) mungkin lebih kecil atau lebih besar dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan ketidakakuratan posisi hingga 30 derajat. Ptolemy menciptakan equant untuk memecahkan masalah ini. Pusat episiklus sebuah planet akan selalu tampak bergerak dengan kecepatan yang seragam jika Anda berdiri di pusat orbitnya, suatu posisi yang dikenal sebagai equant; semua tempat lain akan menunjukkan kecepatan yang tidak seragam, seperti di Bumi. Meskipun menyimpang dari cita-cita Platonis tentang gerak melingkar beraturan, Ptolemeus mengklaim mempertahankan gerak seragam dan melingkar dengan menggunakan persamaan. Para astronom modern menganggap sistem yang dihasilkan, yang akhirnya diterima secara universal di barat, tidak praktis; setiap planet membutuhkan sebuah epicycle yang berputar mengelilingi sebuah deferent dan diimbangi oleh sebuah equant yang unik. Performanya jauh lebih baik daripada tanpa persamaan dalam memprediksi berbagai pergerakan langit, termasuk awal dan akhir gerakan mundur, hingga ketidakakuratan maksimum 10 derajat.

- Astronomi dan geosentrisme Persia dan Arab

Sistem Ptolemeus dan model geosentris diterima secara luas oleh para astronom Muslim. Namun, pada abad kesepuluh, sering bermunculan tulisan-tulisan yang membahas isu-isu tentang Ptolemy (shukūk). Bumi tampak tidak bergerak. dan pentingnya alam semesta telah dipertanyakan oleh sejumlah pemikir Muslim. Beberapa astronom Muslim, termasuk Abu Sa'id al-Sijzi (w. ca. 1020), berpendapat bahwa Bumi berputar pada porosnya. Al-Biruni mengklaim bahwa Sijzi menciptakan astrolabe al-zūraqī sebagai tanggapan terhadap anggapan di antara beberapa orang sezamannya "bahwa gerakan yang kita lihat disebabkan oleh gerakan bumi dan bukan gerakan langit." Sebuah sumber dari abad ke-13 yang menegaskan hal-hal berikut ini lebih lanjut mendukung diterimanya sudut pandang ini secara luas:

"Menurut para ahli geometri (muhandisīn), Bumi selalu bergerak melingkar, dan apa yang tampak seperti gerakan langit sebenarnya disebabkan oleh gerakan Bumi dan bukan bintang-bintang."

Dalam bukunya yang berjudul Doubts on Ptolemy, yang ditulis pada awal abad ke-11, Alhazen menyampaikan kritik pedas terhadap model Ptolemy. Meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa ia bermaksud menyerang geosentrisme Ptolemeus, sebagian besar pakar percaya bahwa ia lebih tertarik untuk mengkritik model Ptolemeus secara spesifik.

Arzachel mengusulkan orbit elips untuk Merkurius pada abad ke-12, berangkat dari gerakan melingkar yang konsisten dari orang Yunani kuno. Sebaliknya, Alpetragius mengeluarkan model planet yang menghilangkan mekanika eksentrik, epicycle, dan equant, meskipun sistem secara keseluruhan kurang akurat secara matematis. Selama abad ke-13, sistem alternatifnya meluas ke sebagian besar Eropa.

Mengenai pemahamannya tentang fisika dan dunia fisik, Fakhr al-Din al-Razi (1149–1209) berpendapat bahwa ada “seribu ribu dunia (alfa alfi 'awalim) di luar dunia ini sehingga masing-masing dunia tersebut menjadi lebih besar dan lebih besar. lebih besar dari dunia ini serta memiliki apa yang dimiliki dunia ini." Ia menolak gagasan Aristoteles dan Avicennian tentang sentralitas bumi dalam alam semesta. Dia menekankan kata "Alam" dalam ayat Al-Qur'an, "Segala puji milik Tuhan, Penguasa Alam Semesta," yang dia gunakan untuk memperkuat klaim teologisnya.

Disadur dari:

Geodesi dan Geomatika

Apa itu Metode Geodesi Satelit?

Dipublikasikan oleh Anisa pada 17 Maret 2025

Geodesi satelit merupakan ilmu geodesi yang menggunakan satelit buatan untuk mengukur bentuk dan dimensi Bumi, lokasi objek di permukaannya, dan medan gravitasi Bumi dengan menggunakan teknik satelit buatan. Ini termasuk dalam ranah yang lebih luas dari geodesi luar angkasa. Meskipun terdapat sejumlah tumpang tindih antara teknik ini, geodesi astronomi tradisional biasanya tidak dianggap sebagai bagian dari geodesi satelit.

Tujuan utama dari geodesi satelit meliputi:

- Penentuan bentuk Bumi, penempatan, dan navigasi (geodesi satelit geometris).

- Penentuan geoid, medan gravitasi Bumi, dan variasi temporalnya (geodesi satelit dinamis atau geodesi fisik satelit).

- Pengukuran fenomena geodinamis, seperti dinamika kerak dan pergerakan kutub.

Data dan metode geodesi satelit dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti navigasi, hidrografi, oseanografi, dan geofisika. Geodesi satelit sangat mengandalkan mekanika orbital.

Teknik geodesi satelit dapat diklasifikasikan berdasarkan platform instrumen: Satelit dapat diamati dengan instrumen berbasis darat (metode dari Bumi ke angkasa), membawa instrumen atau sensor sebagai bagian dari muatannya untuk mengamati Bumi (metode dari angkasa ke Bumi), atau menggunakan instrumennya untuk melacak atau dilacak oleh satelit lain (metode dari angkasa ke angkasa).

Metode dari Bumi ke Angkasa (Pelacakan Satelit):

- Teknik Radio:

GNSS (Global Navigation Satellite System) adalah layanan penentuan posisi radio yang dapat menentukan lokasi penerima dengan akurasi beberapa meter. GPS (Global Positioning System) adalah salah satu sistem terkemuka dalam hal ini.

- Teknik Doppler:

Melibatkan perekaman pergeseran Doppler dari sinyal radio frekuensi tetap yang dipancarkan dari satelit saat mendekati dan menjauhi pengamat.

- Triangulasi Optik:

Satelit dapat digunakan sebagai target tinggi untuk triangulasi optik, membantu menentukan hubungan geometris antara beberapa stasiun pengamat.

- Laser Ranging:

Melibatkan pengukuran waktu terbang pulsa cahaya ultrapendek dari dan ke satelit yang dilengkapi dengan retroreflektor.

Metode dari Angkasa ke Bumi (Altimetri):

- Altimetri Radar:

Menggunakan altimeter radar untuk mengukur ketinggian permukaan Bumi (laut, es, dan permukaan terestrial) dari wahana antariksa.

- Altimetri Laser:

Menggunakan waktu terbang pulsa cahaya optik atau inframerah untuk menentukan ketinggian wahana antariksa atau topografi permukaan Bumi.

- InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar):

Teknik radar interferometri untuk menghasilkan peta deformasi permukaan atau elevasi digital dengan memanfaatkan perbedaan fase gelombang radar antar dua atau lebih gambar SAR.

Metode dari Angkasa ke Angkasa (Pelacakan Satelit):

- Gradiometri Gravitasi:

Pengukuran independen komponen vektor gravitasi secara real-time menggunakan gradiometer gravitasi.

- Pelacakan Satelit ke Satelit:

Berbagai varian dapat digunakan untuk tujuan tertentu, seperti investigasi medan gravitasi dan perbaikan orbit.

Melalui berbagai teknik ini, geodesi satelit telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang Bumi dan fenomena geodinamisnya. Dari pemetaan presisi hingga pemahaman perubahan ketinggian laut global, geodesi satelit terus berkembang sebagai alat penting dalam pemahaman ilmiah dan aplikatif.

Disadur dari:

Geodesi dan Geomatika

Gadget dan Tekonologi Pemetaan Bumi

Dipublikasikan oleh Anisa pada 17 Maret 2025

Survei atau pemetaan tidak sekadar seni, tetapi juga teknik, profesi, dan sains untuk menentukan posisi dua atau tiga dimensi titik-titik di Bumi, serta sudut dan jarak di antara mereka. Titik-titik ini, yang umumnya terletak di permukaan Bumi, seringkali menjadi landasan pembuatan peta dan penentuan batas-batas kepemilikan. Seorang profesional di bidang ini dikenal sebagai ahli pemetaan tanah.

Ahli pemetaan tidak hanya bermain dengan teknik pemetaan, tetapi juga memanfaatkan konsep-konsep dari geodesi, geometri, trigonometri, analisis regresi, fisika, rekayasa, metrologi, bahasa pemrograman, dan hukum. Mereka tidak hanya membawa total station, theodolit, dan peralatan klasik lainnya, tetapi juga bermain dengan perangkat canggih seperti pemindai 3D, GPS/GNSS, dan drone.

Pemetaan tidak hanya menciptakan garis-garis pada peta; ini telah menjadi elemen penting dalam mengembangkan lingkungan manusia sejak zaman kuno. Tidak hanya digunakan dalam konstruksi, tetapi juga merambah ke transportasi, komunikasi, pemetaan, dan menentukan batas hukum untuk kepemilikan tanah. Ini bukan sekadar alat, tetapi menjadi tonggak penting dalam penelitian di berbagai disiplin ilmu.

Instrumen pemetaan utama di dunia ini termasuk theodolit, pita pengukur, total station, pemindai 3D, GPS/GNSS, waterpas, dan tongkat. Dari theodolit yang mengukur sudut hingga total station yang menggabungkan EDM, alat-alat ini bukan hanya perangkat klasik tetapi juga teknologi modern yang membantu ahli pemeta bekerja dengan efisien.

Pada zaman sekarang, survei bukan lagi tugas manual yang sederhana. Pemetaan dengan GPS tidak hanya membutuhkan pemahaman tentang posisi tetapi juga melibatkan teknologi modern seperti RTK untuk akurasi tinggi dan perangkat lunak pemetaan tanah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

Jadi, ahli pemeta tidak hanya berurusan dengan instrumen-instrumen kuno di lapangan, tetapi juga memanfaatkan perangkat lunak modern dan teknologi canggih untuk menjadikan pemetaan bukan hanya tugas teknis, tetapi juga perjalanan petualangan yang menarik.

Disadur dari:

Geodesi dan Geomatika

Peta dan Jenis-Jenisnya

Dipublikasikan oleh Anisa pada 17 Maret 2025

Sebuah peta adalah karya seni simbolis yang mempertegas hubungan antara elemen-elemen yang ada dalam suatu ruang, seperti objek, wilayah, atau tema. Peta tak hanya sekadar gambaran visual, tetapi juga sebuah narasi yang mengungkapkan kekayaan informasi dan makna dalam ruang tersebut.

Ada berbagai jenis peta dengan karakteristik yang berbeda. Beberapa peta bersifat statis, tercetak pada kertas atau media tahan lama lainnya, sementara yang lain bersifat dinamis atau interaktif. Meskipun peta umumnya digunakan untuk menggambarkan geografi, namun kini peta dapat merepresentasikan berbagai ruang, baik yang nyata maupun fiktif, tanpa terikat oleh konteks atau skala tertentu. Pemetaan tidak hanya terbatas pada geografi fisik, namun juga merambah ke wilayah seperti pemetaan otak, DNA, atau topologi jaringan komputer.

Jejak tradisi pemetaan sudah melibatkan sejarah yang panjang. Meskipun peta tertua yang kita kenal adalah peta langit, namun peta geografis wilayah memiliki akar yang mendalam dan sudah ada sejak zaman kuno. Ejaan kata "peta" sendiri berasal dari bahasa Latin abad pertengahan, yaitu "Mappa mundi", di mana "mappa" berarti 'serbet' atau 'kain', dan "mundi" merujuk pada 'dunia'. Dengan demikian, "peta" menjadi sebuah singkatan yang merujuk pada representasi dua dimensi dari permukaan dunia.

Tidak jarang, peta dunia atau area besar dibagi menjadi dua kategori utama, yakni 'politik' dan 'fisik'. Peta politik dihadirkan untuk menyoroti batas-batas wilayah, sementara peta fisik ditujukan untuk menampilkan fitur-fitur geografi seperti gunung, jenis tanah, atau bahkan penggunaan lahan, termasuk infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan bangunan.

Namun, peta tidak hanya berhenti pada visualisasi permukaan. Peta topografi, misalnya, hadir dengan garis kontur atau shading untuk memperlihatkan elevasi dan relief suatu daerah. Peta geologi tidak hanya sekadar memaparkan karakteristik fisik permukaan, tetapi juga merinci unsur-unsur seperti jenis batuan, garis patahan, dan struktur bawah permukaan.

Melalui perkembangan teknologi, terutama dengan pesatnya perkembangan sistem informasi geografis (GIS), peta tidak lagi sekadar gambar diam. Pemetaan elektronik memungkinkan penyisipan variabel-variabel spasial ke dalam peta yang sudah ada, menghasilkan analisis yang lebih efisien dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam era pra-elektronik, superimposisi data pada peta membantu Dr. John Snow mengidentifikasi lokasi wabah kolera. Saat ini, berbagai lembaga, mulai dari konservasionis satwa liar hingga militer, menggunakan teknologi ini.

Peta bukan hanya sekadar gambaran grafis, melainkan juga sebuah narasi ruang yang terus berkembang seiring dengan penemuan dan kebutuhan baru. Pemetaan, yang dimulai dari representasi langit-langit, telah menjadi elemen penting dalam perkembangan lingkungan manusia sejak awal sejarah tercatat. Dari perencanaan konstruksi hingga transportasi, komunikasi, pemetaan memainkan peran utama, bahkan menjadi alat penting dalam penelitian berbagai disiplin ilmu lainnya.

Dalam dunia pemetaan, peran teknologi juga semakin signifikan. Peta digital, sistem navigasi global, pemetaan otomatis, semuanya mendorong pemetaan menuju dimensi baru yang lebih canggih. Dengan demikian, peta tidak hanya menjadi representasi grafis, melainkan juga cerminan evolusi manusia dalam memahami, mengeksplorasi, dan mengelola ruang di sekitarnya.

Disadur dari: