Pertanian

Menggali Lebih dalam tentang Tempat Penampungan Hewan

Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati pada 14 Februari 2025

"Dog pound" dialihkan ke sini. Untuk grup rap, lihat Tha Dogg Pound. Untuk bagian pemandu sorak Cleveland Browns, lihat Dawg Pound. Untuk film, lihat Dog Pound (film). Untuk lingkungan yang dikenal sebagai Dogpound, lihat Brookhaven, Fresno, California.

Tempat penampungan hewan atau penampungan hewan adalah tempat penampungan hewan yang tersesat, hilang, ditelantarkan, atau yang diserahkan - sebagian besar anjing dan kucing - ditampung. Kata "pound" berasal dari tempat penampungan hewan di komunitas pertanian, di mana hewan ternak yang tersesat akan dikandangkan atau disita sampai mereka diklaim oleh pemiliknya.

Meskipun tempat penampungan tanpa pembunuhan ada, terkadang ada kebijakan untuk menyuntik mati hewan yang tidak diklaim dengan cukup cepat oleh pemilik sebelumnya atau pemilik baru. Di Eropa, dari 30 negara yang diikutsertakan dalam survei, hanya enam negara (Austria, Republik Ceko, Jerman, Yunani, Italia, dan Polandia) yang mengizinkan eutanasia untuk hewan yang tidak diadopsi.

Terminologi

Industri penampungan memiliki terminologi untuk bidang pekerjaan mereka yang unik, dan meskipun tidak ada standar yang pasti untuk definisi yang konsisten, banyak kata yang memiliki arti berdasarkan penggunaannya.

Pengawasan hewan memiliki fungsi kota untuk mengambil anjing dan kucing liar, dan menyelidiki laporan penyiksaan hewan, gigitan anjing, atau serangan hewan. Hal ini juga dapat disebut perawatan dan pengendalian hewan, dan sebelumnya disebut penangkap anjing atau pengendalian rabies. Hewan peliharaan yang tersesat, hilang, atau ditelantarkan yang dipungut dari jalanan biasanya dibawa ke tempat penampungan hewan setempat, atau tempat penampungan. Kasus-kasus hewan liar yang tidak rumit biasanya ditampung untuk jangka waktu tertentu, yang disebut penampungan hewan liar. Setelah periode penahanan, hewan dianggap telah dilepaskan oleh pemiliknya, dan dapat diadopsi. Hewan yang terlibat dalam serangan atau gigitan akan ditempatkan di karantina dan tidak dapat diadopsi hingga investigasi atau kasus hukumnya selesai. Kepentingan pengendalian hewan terutama adalah keselamatan publik dan pengendalian rabies.

Banyak kebijakan tempat penampungan yang mengizinkan individu untuk membawa hewan ke tempat penampungan, yang sering disebut penyerahan pemilik, atau penyerahan hewan. Tempat penampungan terbuka akan menerima hewan apa pun tanpa memandang alasannya, dan biasanya merupakan tempat penampungan yang dikelola oleh pemerintah kota atau tempat penampungan swasta yang memiliki kontrak untuk beroperasi untuk pemerintah kota. Tempat penampungan kota dapat membatasi hewan yang masuk hanya dari daerah tempat mereka beroperasi. Tempat penampungan yang dikelola memerlukan perjanjian dan akan membatasi penerimaan hewan agar sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Tempat penampungan dengan penerimaan terbatas biasanya merupakan tempat penampungan swasta atau nirlaba tanpa kontrak dari pemerintah kota, dan mereka dapat membatasi penerimaan hewan hanya untuk hewan yang sangat mudah diadopsi dan sehat.

Seekor hewan di tempat penampungan memiliki empat kemungkinan: dikembalikan ke pemiliknya, diadopsi, dipindahkan ke tempat penampungan atau fasilitas penyelamatan lain, atau eutanasia. Pengembalian ke pemilik adalah ketika hewan liar, yang ditemukan dan ditempatkan di tempat penampungan, diambil oleh pemiliknya. Sebagian besar tempat penampungan hewan melakukan adopsi, di mana hewan yang ada di tempat penampungan diberikan atau dijual kepada individu yang akan memelihara dan merawatnya. Beberapa tempat penampungan bekerja sama dengan organisasi penyelamat, memberikan hewan untuk diselamatkan daripada mengadopsinya kepada individu. Beberapa yurisdiksi mewajibkan tempat penampungan untuk bekerja sama dengan organisasi penyelamat; beberapa tempat penampungan menggunakan organisasi penyelamat untuk melepaskan hewan yang memiliki masalah kesehatan atau perilaku yang tidak dapat mereka tangani. Banyak tempat penampungan yang mempraktikkan eutanasia.

Eutanasia adalah tindakan mematikan hewan. Tempat penampungan dengan tingkat kematian yang tinggi melakukan eutanasia pada banyak hewan yang mereka terima; tempat penampungan dengan tingkat kematian yang rendah melakukan eutanasia pada sedikit hewan dan biasanya menjalankan program untuk meningkatkan jumlah hewan yang dilepaskan hidup-hidup. Tingkat pelepasliaran satwa hidup di pusat penyelamatan adalah ukuran jumlah satwa yang keluar dari pusat penyelamatan dalam keadaan hidup dibandingkan dengan jumlah satwa yang mereka terima. Pusat penyelamatan tanpa membunuh menerapkan tingkat pelepasliaran hidup yang sangat tinggi, seperti 90%, 95%, atau bahkan 100%. Karena tidak ada standar pengukuran, beberapa tempat penampungan membandingkan pelepasliaran hidup dengan jumlah satwa yang sehat dan dapat diadopsi, sementara yang lain membandingkan pelepasliaran hidup dengan setiap satwa yang mereka terima - oleh karena itu, istilah pembunuhan tinggi, pembunuhan rendah, dan tanpa pembunuhan bersifat subyektif.

Mitra tempat penampungan termasuk kelompok penyelamat, pengasuh dan tempat perlindungan. Kelompok penyel amat sering kali akan menarik anjing dari tempat penampungan, sehingga membantu mengurangi jumlah hewan di tempat penampungan. Kelompok penyelamat sering kali mengkhususkan diri pada jenis anjing tertentu, atau mereka menarik hewan yang sulit diadopsi seperti hewan yang memiliki masalah kesehatan atau perilaku dengan tujuan untuk merehabilitasi hewan tersebut untuk diadopsi di masa depan. Banyak penyelamatan tidak memiliki lokasi fisik, tetapi beroperasi di rumah atau dengan mitra asuh. Pengasuh akan membawa hewan untuk sementara waktu dari tempat penampungan ke rumah mereka untuk memberikan perhatian atau perawatan khusus, seperti anak anjing yang baru lahir, atau hewan yang baru sembuh dari sakit. Suaka satwa merupakan alternatif dari eutanasia untuk satwa yang sulit diadopsi; suaka satwa merupakan penempatan permanen yang dapat berupa kandang yang aman dan perawatan oleh staf yang berpengalaman dalam menangani satwa yang mengalami agresi serius atau masalah perilaku yang permanen, atau rumah untuk satwa tua yang akan dirawat sampai kematiannya secara alami. Adopsi dan pengiriman ke tempat penyelamatan atau suaka adalah penempatan permanen; pengasuhan adalah penempatan sementara.

Penyelamatan ec eran mengambil keuntungan dari hak pilih pertama atas persediaan hewan yang gratis atau murah dari tempat penampungan untuk membalikkan hewan yang ditarik dari tempat penampungan di bawah bendera 'adopsi', dengan sedikit atau tidak ada pelatihan ulang atau perawatan hewan di antara waktu menarik anjing dan menjualnya. Mereka juga dapat memperoleh hewan dengan harga murah dari pelelangan atau pabrik anak anjing dan meminta bayaran tinggi untuk adopsi dengan alasan telah 'menyelamatkan' hewan tersebut. Tempat penampungan ritel beroperasi seperti tempat penampungan hewan biasa, namun lebih mirip toko hewan peliharaan daripada tempat penampungan tradisional dengan menjual perlengkapan hewan peliharaan. Mereka bahkan dapat memperoleh hewan dari luar daerah untuk menambah inventaris hewan mereka, daripada hanya melayani area layanan geografis mereka.

Banyak tempat penampungan yang secara rutin memandulkan atau mensterilkan semua hewan yang dapat diadopsi dan memvaksinasi mereka untuk rabies dan penyakit hewan peliharaan rutin lainnya. Tempat penampungan sering kali menawarkan klinik rabies atau klinik pemandulan dan pemandulan hewan kepada masyarakat setempat dengan harga diskon. Beberapa tempat penampungan berpartisipasi dalam program jebakan-kebiri-kembali di mana hewan liar ditangkap, dikebiri, dan divaksinasi, kemudian dikembalikan ke lokasi di mana mereka diambil.

Berdasarkan negara

- Kanada

Di Quebec, terdapat dua jenis tempat penampungan hewan:

- SPCA (dalam bahasa Prancis, 'Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux')

- SPA (dalam bahasa Prancis, 'Société protectrice des animaux')

- Jerman

Kota-kota besar di Jerman memiliki tempat penampungan kota (Tierheim) untuk hewan atau mengontrak salah satu dari banyak organisasi nirlaba untuk hewan di negara ini, yang menjalankan tempat penampungan mereka sendiri. Sebagian besar tempat penampungan dihuni oleh anjing, kucing, dan berbagai hewan kecil seperti tikus, tikus, dan kelinci. Selain itu, ada juga yang disebut Gnadenhöfe ("peternakan belas kasihan") untuk hewan-hewan yang lebih besar yang mengambil sapi atau kuda dari pemilik pribadi yang ingin mengurungnya karena alasan keuangan.

Undang-Undang Perlindungan Hewan melarang pembunuhan hewan bertulang belakang tanpa alasan yang tepat. Umumnya, alasan yang tepat adalah penyembelihan atau perburuan untuk produksi makanan (kucing dan anjing dikecualikan dari hal ini), pengendalian penyakit menular, pembunuhan tanpa rasa sakit "jika melanjutkan hidup akan menyiratkan rasa sakit atau penderitaan yang tidak dapat disembuhkan" atau jika seekor hewan menimbulkan bahaya bagi masyarakat umum. Yang terakhir ini akan menjadi alasan untuk eutanasia hanya jika otoritas yang berkepentingan dengan keselamatan publik memerintahkannya berdasarkan penyelidikan. Karena peraturan tersebut, semua tempat penampungan hewan di Jerman secara praktis adalah tempat penampungan tanpa pembunuhan. Fasilitas harus dipimpin oleh orang yang bersertifikat dalam penanganan hewan. Sebagian besar tempat penampungan mengontrak dokter hewan untuk memberikan perawatan medis.

- India

Goshalas adalah jenis tempat penampungan untuk sapi yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak diinginkan, atau sudah tua di India. Sapi dihormati oleh banyak umat Hindu dan penyembelihan sapi merupakan tindakan ilegal di banyak tempat di negara ini.

- Selandia Baru

Di Selandia Baru, tempat penampungan anjing dikelola oleh setiap otoritas lokal teritorial, yang menyediakan layanan pengendalian hewan di bawah Undang-Undang Pengendalian Anjing 1996.

- Polandia

Di Polandia, hewan yang berada di tempat penampungan hanya boleh disuntik mati karena sakit. Namun, diizinkan untuk membunuh anak anjing yang buta karena mereka dianggap tergantung.

- Britania Raya

Di Inggris, tempat penampungan hewan lebih dikenal sebagai pusat penyelamatan atau rehoming dan dijalankan oleh organisasi amal. Organisasi penyelamatan dan pemulangan yang paling menonjol adalah RSPCA, Cats Protection dan Dogs Trust.

- Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, tidak ada organisasi yang dikelola oleh pemerintah yang memberikan pengawasan atau regulasi terhadap berbagai tempat penampungan secara nasional. Namun, banyak negara bagian yang mengatur tempat penampungan di dalam yurisdiksi mereka. Salah satu langkah komprehensif yang paling awal adalah Undang-Undang Perlindungan Hewan Georgia tahun 1986, sebuah undang-undang yang diberlakukan sebagai tanggapan atas perlakuan tidak manusiawi terhadap hewan pendamping oleh jaringan toko hewan peliharaan di Atlanta. Undang-undang ini mengatur perizinan dan regulasi toko hewan peliharaan, kandang, kandang, dan tempat penampungan hewan, serta menetapkan, untuk pertama kalinya, standar perawatan minimum. Departemen Pertanian Georgia ditugaskan untuk memberikan izin tempat penampungan hewan dan menegakkan hukum baru melalui Divisi Perlindungan Hewan yang baru dibentuk. Ketentuan tambahan yang ditambahkan pada tahun 1990 adalah Humane Euthanasia Act, undang-undang negara bagian pertama yang mengamanatkan suntikan intravena natrium pentothal sebagai pengganti kamar gas dan metode yang kurang manusiawi lainnya. Undang-undang ini kemudian diperluas dan diperkuat dengan Undang-Undang Perlindungan Hewan tahun 2000.

Saat ini, diperkirakan ada sekitar 5.000 tempat penampungan hewan yang dikelola secara independen yang beroperasi secara nasional. Tempat penampungan telah mendefinisikan ulang peran mereka sejak tahun 1990-an. Tidak lagi berfungsi sebagai tempat penampungan seumur hidup bagi hewan liar dan hewan yang ditelantarkan, tempat penampungan modern telah memimpin dalam mengendalikan populasi hewan peliharaan, mempromosikan adopsi hewan peliharaan, dan mempelajari kesehatan dan perilaku hewan penampungan. Untuk mencegah eutanasia hewan, beberapa tempat penampungan menawarkan penilaian perilaku hewan dan kelas pelatihan untuk membuat mereka lebih mudah diadopsi oleh publik. Sebagian besar tempat penampungan juga menyediakan perawatan medis yang mencakup pemandulan dan pengebirian untuk mencegah kelebihan populasi.

Tempat penampungan dan organisasi sukarelawan yang serupa dengan tempat penampungan menanggapi kelebihan populasi kucing dengan program trap-neuter-return (TNR), yang mengurangi populasi kucing liar dan mengurangi beban tempat penampungan.

Di Amerika Serikat, banyak tempat penampungan hewan yang dikelola pemerintah beroperasi dalam kondisi yang jauh dari ideal. Setelah krisis keuangan tahun 2007-2008, banyak tempat penampungan pemerintah kehabisan ruang dan sumber daya keuangan yang memadai. Tempat penampungan yang tidak mampu mengumpulkan dana tambahan untuk memenuhi peningkatan jumlah hewan yang masuk tidak memiliki pilihan selain melakukan eutanasia, terkadang dalam hitungan hari. Pada tahun 2012, sekitar empat juta kucing dan anjing mati di tempat penampungan di Amerika Serikat. Namun, beberapa tahun terakhir telah terjadi penurunan dramatis dalam jumlah hewan yang disuntik mati di tempat penampungan, terutama karena dorongan yang berhasil untuk mempromosikan pemandulan dan pengebirian hewan peliharaan.

Sumber: https://en.wikipedia.org/

Pertanian

Revitalisasi Pertanian: Menggali Potensi Teknologi Ozon dalam Pengawetan Produk Hortikultura

Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati pada 14 Februari 2025

Secara geografis, mutu produk pertanian dipengaruhi oleh penanganan yang dilakukan terhadap produk pertanian pasca panen. Proses penanganan yang tidak tepat akan menyebabkan penurunan kualitas hasil pertanian. Menurunnya mutu produk pertanian disebabkan oleh mikroorganisme, kadar air, suhu, enzim, dan faktor lainnya. Pertumbuhan mikroba sendiri dipengaruhi oleh faktor intrinsik, seperti pH, kandungan nutrisi, dan struktur biologis; dan faktor ekstrinsik, termasuk kelembaban dan suhu. Untuk mencegah atau meminimalkan faktor-faktor tersebut maka perlu dilakukan pengawetan makanan.

Beberapa metode yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan produk pertanian atau makanan adalah metode iradiasi fotonik. Metode iradiasi menggunakan energi radiasi pengion seperti radiasi gamma mengubah atom netral menjadi ion bermuatan positif dan elektron yang bersifat radikal yang akan membunuh mikroba kontaminan sehingga memperpanjang kesegaran produk pertanian. Namun, iradiasi cahaya pengion menghilangkan beberapa nutrisi dari makanan. Cahaya non-ionisasi juga dapat digunakan untuk mengurangi bakteri kontaminan.

Selain itu metode kimia untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen pada buah dan sayur diberi paparan klorin. Penggunaan klorin hanya menghilangkan mikroorganisme yang ada di permukaan benda. Selain itu, klorin dikhawatirkan akan bereaksi dengan pestisida dan membentuk senyawa baru yang bersifat racun bagi manusia. Alternatif metode pengawetan yang lain adalah dengan paparan ozon. Teknologi ozonisasi ialah salah satu teknologi yang dapat memperpanjang umur simpan buah, menjaga kesegaran produk, tidak mempengaruhi nilai gizi dan mampu melarutkan beberapa jenis pestisida dan ozon sendiri adalah antimikroba yang tidak meninggalkan residu. Ozon (O3) merupakan gas tidak stabil dan mudah terdekomposisi menjadi oksigen. Pemanfaatan teknologi ozonisasi sangat menguntungkan dan potensial untuk dikembangkan karena murah (low cost), mudah dalam pengoperasiannya (easy process), aman (safety) dan ramah lingkungan (eco friendly).

Dua jenis proses pembentukan ozon adalah proses tumbukan dan proses penyerapan partikel cahaya. Dalam proses penyerapannya, ozon terbentuk dari sinar ultraviolet (UV) sinar matahari. Proses tumbukan digunakan dalam pembentukan ozon dengan metode pelepasan plasma kerdil dielektrik. Ozon adalah oksidan radikal hidroksida yang dapat digunakan untuk mendegradasi oksida logam berat dan senyawa organik. Oleh karena itu dapat membunuh mikroorganisme sehingga memperpanjang umur simpan bahan pangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya ozon mampu mengurangi kontaminan mikroba dan menjaga kesegaran produk nabati.

Hasil penelitian pemanfaatan ozon melalui metode air menghasilkan masa simpan wortel yang lebih lama berdasarkan hasil uji organoleptik, susut massa, kekerasan, pH dan kadar vitamin C. Fungsi ozon sebagai pengoksida dan disinfektan mampu mengurangi pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan pada buah dan sayur, dan sebagai bahan pengoksidasi pada proses oksidasi produk hasil pertanian, sehingga dapat mempertahan kualitas fisik dan memperpanjang umur simpannya. Selain itu, penggunaan ozon untuk penanganan produk hasil pertanian sangat efektif dan aman. Dengan demikian, teknologi ozon dapat direkomendasikan sebagai teknologi yang sesuai untuk penanganan produk hasil pertanian, sehingga akan mengurangi kehilangan (losses) dan kualitas selama proses pascapanen.

Sumber: https://unair.ac.id

Pertanian

Apa yang Dilakukan Seorang Insinyur Pertanian?

Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati pada 13 Februari 2025

Apa yang dimaksud dengan insinyur pertanian?

Seorang insinyur pertanian menggabungkan prinsip-prinsip teknik dengan ilmu pertanian untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sistem dan teknologi pertanian. Mereka menerapkan keahlian mereka dalam berbagai disiplin ilmu teknik, seperti teknik mesin, listrik, sipil, dan kimia, untuk mengatasi tantangan dalam produksi, pemrosesan, dan keberlanjutan pertanian.

Insinyur pertanian bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan peralatan, mesin, dan struktur pertanian yang inovatif yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas di bidang pertanian. Mereka juga berfokus pada pengelolaan sumber daya dan konservasi lingkungan dengan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, seperti sistem irigasi yang efisien, teknik pertanian presisi, dan strategi pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan.

Apa yang dilakukan oleh seorang isinyur pertanian?

Insinyur pertanian memainkan peran penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip teknik dengan praktik pertanian untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam industri pertanian. Dengan populasi global yang terus bertambah dan permintaan pangan yang terus meningkat, insinyur pertanian sangat penting dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi dan praktik yang mengoptimalkan produksi tanaman, meminimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi dampak lingkungan. Pekerjaan mereka membantu meningkatkan ketahanan pangan, memaksimalkan hasil pertanian, dan mempromosikan sistem pertanian berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dunia yang berubah dengan cepat.

Tugas dan tanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab seorang insinyur pertanian dapat bervariasi, tergantung pada peran spesifik mereka dan sektor tempat mereka bekerja. Namun, berikut adalah beberapa tanggung jawab umum insinyur pertanian:

- Merancang dan Mengembangkan Mesin dan Peralatan Pertanian: Insinyur pertanian terlibat dalam desain dan pengembangan berbagai mesin dan peralatan pertanian. Mereka menganalisis kebutuhan petani dan industri pertanian dan menciptakan solusi inovatif untuk mengoptimalkan proses pertanian. Hal ini dapat mencakup perancangan sistem irigasi, mesin penanaman dan pemanenan tanaman, sistem manajemen ternak, dan peralatan pemrosesan pasca panen.

- Meningkatkan Proses dan Sistem Pertanian: Insinyur pertanian bekerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas praktik pertanian. Mereka meneliti dan menerapkan teknik pertanian yang lebih baik, seperti pertanian presisi, di mana teknologi digunakan untuk memantau dan mengendalikan variabel secara tepat seperti kelembaban tanah, aplikasi pupuk, dan manajemen hama. Mereka juga mengembangkan sistem untuk mengotomatisasi tugas-tugas pertanian tertentu, mengurangi kebutuhan tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

- Kelestarian Lingkungan dan Manajemen Sumber Daya: Insinyur pertanian bertanggung jawab untuk mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan. Mereka mengembangkan metode untuk melestarikan sumber daya air melalui teknik irigasi yang efisien dan sistem manajemen air. Mereka juga bekerja pada strategi pengelolaan limbah, memastikan pembuangan yang tepat dan daur ulang produk sampingan pertanian. Selain itu, mereka juga berfokus untuk meminimalkan dampak lingkungan dengan mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik yang mengurangi erosi tanah, mencegah polusi, dan mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati.

- Melakukan Penelitian dan Analisis: Insinyur pertanian dapat terlibat dalam kegiatan penelitian untuk mengatasi tantangan spesifik di sektor pertanian. Mereka melakukan eksperimen, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil untuk mengembangkan teknologi dan solusi baru. Mereka berkolaborasi dengan para ilmuwan, ahli agronomi, dan profesional lainnya untuk mengumpulkan informasi dan membuat keputusan yang tepat.

- Memberikan Bantuan dan Dukungan Teknis: Insinyur pertanian sering bekerja sama dengan petani, perusahaan pertanian, dan lembaga pemerintah. Mereka memberikan bantuan dan dukungan teknis, menawarkan panduan tentang praktik terbaik, pemilihan peralatan, dan pemecahan masalah yang terkait dengan mesin dan sistem pertanian. Mereka juga dapat memberikan pelatihan kepada petani dan pekerja tentang penggunaan dan pemeliharaan peralatan pertanian yang tepat.

Jenis insinyur pertanian

Ada beberapa bidang khusus dalam teknik pertanian. Berikut adalah beberapa jenis insinyur pertanian yang umum:

- Insinyur Mesin Pertanian dan Sistem Tenaga: Insinyur ini fokus pada perancangan dan peningkatan mesin pertanian dan sistem tenaga. Mereka mengembangkan dan mengoptimalkan peralatan pertanian seperti traktor, pemanen, dan sistem irigasi. Mereka juga mengerjakan desain dan implementasi sistem tenaga yang digunakan dalam operasi pertanian.

- Insinyur Irigasi dan Drainase: Para insinyur ini berspesialisasi dalam desain, pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi dan drainase. Mereka menganalisis kebutuhan air, karakteristik tanah, dan kebutuhan tanaman untuk merancang sistem irigasi yang efisien yang memastikan penggunaan air yang optimal dan meminimalkan pemborosan air. Mereka juga mengembangkan sistem drainase untuk mengontrol ketinggian air dan mencegah erosi tanah.

- Insinyur Bio-Proses: Insinyur bio-proses menerapkan prinsip-prinsip teknik pada sistem dan proses biologis di bidang pertanian. Mereka bekerja untuk meningkatkan dan mengembangkan teknologi untuk produksi bahan bakar nabati, konversi biomassa, dan pengelolaan limbah. Mereka mungkin fokus pada menemukan solusi berkelanjutan untuk memanfaatkan produk sampingan pertanian dan mengurangi dampak lingkungan.

- Insinyur Lingkungan: Insinyur lingkungan di bidang pertanian fokus pada mitigasi dampak lingkungan dari praktik pertanian. Mereka mengembangkan strategi untuk pengelolaan limbah, pengelolaan kualitas air, dan pencegahan polusi. Mereka dapat bekerja pada proyek-proyek yang berkaitan dengan konservasi tanah, pengelolaan daerah aliran sungai, dan perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

- Insinyur Struktural dan Insinyur Konstruksi: Para insinyur ini berspesialisasi dalam merancang dan membangun struktur pertanian seperti bangunan pertanian, fasilitas penyimpanan, dan rumah kaca. Mereka memastikan bahwa struktur ini aman, fungsional, dan dioptimalkan untuk operasi pertanian tertentu yang mereka tampung.

- Insinyur Proses Makanan: Insinyur proses makanan bekerja untuk mengoptimalkan pemrosesan dan pengawetan produk pertanian. Mereka mengembangkan dan meningkatkan teknik pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan makanan. Mereka fokus untuk memastikan kualitas dan keamanan produk pertanian di seluruh rantai nilai.

Apakah Anda cocok menjadi insinyur pertanian?

Insinyur pertanian memiliki kepribadian yang berbeda. Mereka cenderung menjadi individu yang investigatif, yang berarti mereka intelektual, mawas diri, dan ingin tahu. Mereka ingin tahu, metodis, rasional, analitis, dan logis. Beberapa dari mereka juga realistis, yang berarti mereka mandiri, stabil, gigih, tulus, praktis, dan hemat.

Seperti apa tempat kerja seorang insinyur pertanian?

Tempat kerja seorang insinyur pertanian dapat bervariasi, tergantung pada peran dan perusahaan tempat mereka bekerja. Berikut adalah beberapa lingkungan kerja yang umum di mana insinyur pertanian dapat ditemukan:

- Lapangan dan Pertanian: Insinyur pertanian sering menghabiskan waktu di lapangan, bekerja langsung di pertanian atau lokasi pertanian. Mereka dapat mengunjungi pertanian untuk menilai kinerja peralatan, memecahkan masalah, dan memberikan bantuan teknis kepada petani. Dalam situasi ini, mereka berkolaborasi dengan petani, ahli agronomi, dan profesional lainnya untuk memahami tantangan praktis yang dihadapi dalam operasi pertanian.

- Fasilitas Penelitian dan Pengembangan: Insinyur pertanian dapat dipekerjakan di lembaga penelitian atau perusahaan swasta yang berfokus pada pengembangan teknologi dan solusi baru untuk industri pertanian. Di tempat seperti itu, mereka melakukan eksperimen, menganalisis data, dan berkolaborasi dengan peneliti lain untuk merancang peralatan, sistem, dan proses pertanian yang inovatif.

- Kantor dan Studio Desain: Insinyur pertanian dapat menghabiskan banyak waktu di kantor atau studio desain, terutama selama fase desain dan pengembangan mesin dan peralatan pertanian. Di sini, mereka menggunakan perangkat lunak desain berbantuan komputer (CAD), alat simulasi, dan perangkat lunak teknik lainnya untuk membuat model, mensimulasikan kinerja, dan mengembangkan rencana terperinci untuk teknologi pertanian baru.

- Fasilitas Manufaktur: Insinyur pertanian dapat bekerja di fasilitas manufaktur tempat mesin dan peralatan pertanian diproduksi. Mereka berkolaborasi dengan tim manufaktur untuk memastikan bahwa spesifikasi desain diimplementasikan dengan benar dan memantau proses manufaktur untuk menjaga standar kualitas.

- Layanan Konsultasi dan Penasihat: Beberapa insinyur pertanian bekerja sebagai konsultan atau sebagai penasihat, memberikan keahlian dan bimbingan kepada petani, perusahaan pertanian, atau lembaga pemerintah. Mereka dapat bekerja secara mandiri atau sebagai bagian dari perusahaan konsultan, memberikan bantuan teknis, melakukan penilaian, dan merekomendasikan solusi untuk meningkatkan praktik pertanian dan mengoptimalkan sistem pertanian.

- Institusi Akademik: Insinyur pertanian juga dapat bekerja di institusi akademik sebagai profesor, peneliti, atau penasihat. Mereka berkontribusi pada pendidikan teknik pertanian, membimbing mahasiswa, melakukan penelitian, dan mempublikasikan temuan untuk memajukan pengetahuan di lapangan.

Disadur dari: https://www.careerexplorer.com/

Pertanian

Apa yang Dilakukan Seorang Insinyur Pertanian? (Dengan Gaji Rata-rata)

Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati pada 13 Februari 2025

Jika Anda memiliki minat terhadap lingkungan dan perawatan hewan, Anda dapat mempertimbangkan karier sebagai insinyur pertanian. Insinyur di sektor pertanian menggunakan keahlian khusus untuk memastikan peternakan, pertanian, dan peralatan serta praktik pertanian lainnya efisien dan aman. Memahami tugas-tugas khusus mereka dan apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini dapat membantu Anda menentukan apakah ini adalah jalur karier yang tepat.

Dalam artikel ini, kami membahas peran seorang insinyur pertanian, termasuk tugas utama dan gaji rata-rata mereka, dan kami memberikan contoh deskripsi pekerjaan.

Apa yang dimaksud dengan insinyur pertanian?

Seorang insinyur pertanian adalah seseorang yang menerapkan prinsip-prinsip teknik dan teknologi pada produksi dan pengolahan pertanian. Mereka merancang, mengembangkan, dan meningkatkan mesin, peralatan, struktur, dan sistem yang digunakan dalam operasi pertanian. Mereka juga mengerjakan proyek-proyek yang berkaitan dengan irigasi, drainase, konservasi tanah, dan penyimpanan hasil panen. Insinyur pertanian menganalisis data untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan profitabilitas di bidang pertanian. Mereka bekerja sama dengan petani dan ahli agronomi untuk memastikan bahwa desain mereka memenuhi kebutuhan industri pertanian sambil mempertimbangkan dampak lingkungan dan keamanan pangan.

Apa yang dilakukan seorang insinyur pertanian?

Berikut adalah beberapa tugas umum seorang insinyur pertanian:

- Merancang peralatan dan mesin pertanian: Insinyur pertanian merancang dan mengembangkan mesin dan peralatan yang digunakan dalam pertanian, seperti traktor, pembudidaya, pemanen, dan sistem irigasi.

- Mengembangkan dan meningkatkan proses pertanian: Insinyur pertanian bekerja untuk meningkatkan proses pertanian dengan meneliti dan menerapkan teknologi dan praktik baru.

- Merancang dan mengelola sistem irigasi: Insinyur pertanian merancang dan mengelola sistem irigasi untuk memastikan bahwa tanaman menerima air yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan yang sehat.

- Memastikan keamanan pangan: Insinyur bekerja untuk memastikan bahwa proses dan peralatan pertanian memenuhi standar dan peraturan keamanan pangan untuk melindungi konsumen dari penyakit yang ditularkan melalui makanan.

- Mengembangkan dan menerapkan sistem kendali mutu: Insinyur pertanian dapat mengembangkan dan menerapkan sistem kontrol kualitas untuk memastikan bahwa produk pertanian memenuhi standar dan peraturan tertentu.

- Merancang dan mengawasi konstruksi bangunan pertanian: Insinyur pertanian merancang dan mengawasi konstruksi bangunan seperti lumbung, rumah kaca, dan fasilitas penyimpanan yang sangat penting untuk operasi pertanian.

- Melakukan studi kelayakan: Insinyur pertanian dapat melakukan studi kelayakan untuk menentukan kelayakan proyek atau teknologi pertanian baru, termasuk menilai biaya, risiko, dan potensi manfaat.

Lingkungan kerja untuk seorang insinyur pertanian

Lingkungan kerja seorang insinyur pertanian dapat bervariasi tergantung pada pekerjaan dan perusahaan tertentu, tetapi sering kali melibatkan perpaduan antara pekerjaan kantor dan kerja lapangan. Insinyur pertanian dapat menghabiskan waktu di kantor dan laboratorium untuk melakukan penelitian, merancang peralatan, dan menganalisis data. Mereka juga dapat menghabiskan waktu di lapangan, bekerja dengan petani dan tenaga pertanian untuk menguji peralatan, mengevaluasi proses dan mengembangkan solusi. Insinyur pertanian dapat bekerja di berbagai tempat, termasuk lembaga pemerintah, lembaga penelitian, dan perusahaan swasta. Mereka dapat bekerja secara mandiri atau sebagai bagian dari tim, dan mereka dapat melakukan perjalanan untuk mengunjungi fasilitas pertanian.

Contoh deskripsi pekerjaan untuk seorang insinyur pertanian

Berikut adalah contoh deskripsi pekerjaan untuk posisi insinyur pertanian:

Judul Pekerjaan: Insinyur Pertanian

Jenis Pekerjaan: Penuh waktu

Lokasi: Austin, Texas

Texas Farm Corp. sedang mencari insinyur pertanian yang berpengalaman untuk bergabung dengan tim kami. Kandidat yang ideal memiliki hasrat untuk pertanian berkelanjutan dan latar belakang yang kuat di bidang teknik, dengan keahlian dalam merancang, mengembangkan, dan meningkatkan peralatan dan proses untuk produksi dan pemrosesan pertanian.

Tanggung Jawab Utama:

- Merancang dan mengembangkan peralatan dan mesin pertanian baru, seperti traktor, pembudidaya, dan sistem irigasi, dengan menggunakan prinsip-prinsip teknik mesin, listrik, dan hidrolik.

- Berkolaborasi dengan para profesional lainnya, termasuk ahli agronomi, ilmuwan pangan, dan ilmuwan lingkungan, untuk mengembangkan solusi komprehensif untuk masalah pertanian.

- Mengelola proyek-proyek yang berkaitan dengan infrastruktur pertanian, termasuk merancang dan mengawasi pembangunan sistem irigasi, fasilitas penyimpanan, dan kandang hewan.

- Melakukan penelitian tentang topik-topik yang berkaitan dengan pertanian dan melaporkan temuannya kepada para eksekutif perusahaan

- Menganalisis data untuk mengevaluasi efektivitas proses pertanian dan membuat rekomendasi untuk perbaikan

- Menguji peralatan dan mesin pertanian untuk memastikan bahwa peralatan dan mesin tersebut memenuhi standar keselamatan dan kinerja

- Mengembangkan dan menerapkan sistem kendali mutu untuk memastikan bahwa produk pertanian memenuhi standar dan peraturan tertentu

- Melakukan penilaian dampak lingkungan dan mengembangkan rencana untuk mengurangi dampak negatif

- Mengembangkan program dan materi pelatihan bagi pekerja pertanian untuk memastikan bahwa mereka dapat mengoperasikan dan memelihara peralatan dan mesin pertanian dengan benar

- Mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang teknik pertanian, termasuk teknologi dan praktik baru, serta menerapkannya untuk meningkatkan operasi pertanian

Persyaratan:

- Gelar sarjana atau master di bidang teknik pertanian atau bidang terkait

- Pengalaman minimal 5 tahun di bidang teknik pertanian, dengan latar belakang yang kuat dalam merancang dan mengembangkan peralatan dan mesin pertanian

- Pengetahuan yang kuat tentang prinsip dan praktik teknik mesin, listrik, dan hidrolik

- Kemahiran dalam analisis data dan manajemen proyek

- Keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang sangat baik

- Komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan

- Kemampuan untuk melakukan perjalanan ke fasilitas pertanian sesuai kebutuhan

Disadur dari: https://www.indeed.com/

Pertanian

Perkembangan Pesat: Industri Benih Hortikultura Membuka Horison Baru di Tanah Air

Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati pada 13 Februari 2025

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada sekaligus Anggota Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementan RI, Prof. Dr. Ir. Aziz Purwantoro, mengatakan industri benih hortikultura di Indonesia semakin tumbuh dan berkembang dengan banyaknya jenis varietas baru untuk tanaman sayuran dan buah-buahan yang dirilis ke publik. “Selama 13 tahun saya menjadi anggota penilai, lebih dari seratus produsen benih yang tumbuh dan telah merilis 400 hingga 500 varietas baru untuk tanaman hortikultura dan sekitar 60-70 persen lebih banyak sayuran,” karta Aziz Purwantoro kepada wartawan usai mengisi pelatihan Best Practice dalam Pemuliaan Tanaman di ruang pertemuan Pusat Inovasi Agroindustri (PIAT) UGM, Berbah, Sleman, Yogyakarta, Kamis (21/9).

Menurut Aziz, sebagian besar produsen penghasil benih ini didominasi pelaku usaha UMKM yang umumnya pemiliknya adalah orang yang telah lama berkecimpung di perusahan yang bergerak dalam bidang pertanian. “Mereka mau berkecimpung dalam bidang pertanian, karena industri benih ini tidak membutuhkan modal besar. Mereka umumnya jebolan dari perusahaan, paling tidak tahu soal pemasarannya,” paparnya.

Industri benih hortikultura ini menurut pandangan Aziz merupakan bisnis di bidang pertanian yang saat ini prospek bisnisnya cukup menjanjikan bagi pelaku usahanya. “Di bidang pertanian, industri perbenihan ini yang paling menopang, satu kilo benih saja bisa dijual hingga ratusan ribu rupiah,” jelasnya.

Untuk varietas baru yang dirilis oleh produsen benih ini menurut Aziz didominasi jenis tanaman sayuran seperti cabai, terong, bawang merah dan sebagainya. Sedangkan untuk tanaman buah ada melon dan semangka. “Untuk tanaman buah berbentuk pohon biasanya diakui oleh yang bekerja sama dengan pemilik,” katanya.

Menjawab pertanyaan wartawan, Aziz menjelaskan untuk melepas jenis varietas baru tanaman hortikultura memerlukan waktu pemuliaan tanaman sekitar 3-4 tahun. “Kadang dua tahun saja bisa. Karena sayuran itu sekitar 3-4 bulan sudah panen. Umumnya varietas baru ini memiliki keunggulan dari sisi produksi lebih tinggi atau lebih tahan terhadap hama,” katanya.

Kepala PIAT UGM sekaligus pakar pemuliaan tanaman dari Fakultas Pertanian UGM, Prof. Dr. Ir. Taryono, mengatakan setiap varietas baru yang dirilis ke publik hendaknya memberi nilai tambah bagi produk pertanian dan memiliki keunggulan dari tanaman sejenis di pasaran. “Harus ada sesuatu yang berbeda dari sisi keunggulannya agar kita memiliki kekayaan sumber daya genetik,” katanya.

Salah satu pelaku bisnis industri benih, Mulyono Herlambang, mengatakan sebagian besar benih pertanian di Indonesia masih impor sehingga pemerintah menurutnya perlu mendorong agar industri benih terus tumbuh dan berkembangn. Menurutnya teknologi perbenihan atau breeding bertujuan untuk memperoleh varietas dengan produktivitas tinggi dan kualitas tinggi. “Produktivitas yang tinggi justru akan laku di pasaran,” paparnya.

Seorang breeder, kata Mulyono, harus jeli untuk memperoleh performa varietas tanaman yang unggul dari sisi kualitas dan kuantitas serta tahan terhadap hama penyakit, cuaca ekstrim dan memiliki kandungan zat tertentu seperti vitamin. “Tugas breeder itu mengisi dan mampu menyilang dari sisi keunggulan yang paling dominan dari satu jenis tanaman,” kata eksportir benih asal Karanganyar Jawa Tengah ini.

Sumber: https://ugm.ac.id

Pertanian

Sayur: Etimologi, Terminologi, Sejarah, Nutrisi, Kesehatan, dan Produksi

Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati pada 13 Februari 2025

Sayur atau sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan nabati yang biasanya mengandung kadar air yang tinggi, yang dapat dikonsumsi setelah dimasak atau diolah dengan teknik tertentu, atau dalam keadaan segar. Istilah untuk kumpulan berbagai jenis sayur adalah sayur-sayuran atau sayur-mayur. Pengolahan sayur-mayur dapat dilakukan dengan cara beragam. Sayur merupakan makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Sayuran berperan penting bagi manusia karena memiliki kandungan lemak dan karbohidrat yang rendah, tetapi tinggi vitamin, mineral dan serat makanan yang penting bagi kesehatan. Banyak ahli gizi mendorong orang untuk mengonsumsi banyak buah dan sayuran dengan merekomendasikan konsumsi lima porsi atau lebih dalam sehari. Awalnya, manusia mengumpulkan sayuran dari alam liar oleh pemburu-pengumpul sebelum adanya sistem pertanian.

Sayuran mulai dibudidayakan di beberapa bagian dunia, selama periode 10.000 SM sampai 7.000 SM. Banyak petani pedesaan di Afrika, Asia, Amerika Selatan, dan di tempat lain mempraktikkan sistem pertanian ini untuk menghasilkan makanan yang cukup dan menukar hasil panen yang dipertukarkan dengan barang lain. Hal ini diiringi cara hidup mereka dengan mengembangkan pertanian baru. Pada awalnya, sistem pertanian dengan mengidentifikasi tumbuhan yang berguna diupayakan untuk tumbuh dan tumbuhan yang tidak diinginkan disingkirkan. Cina adalah produsen sayuran terbesar, dan perdagangan global produk pertanian memungkinkan konsumen untuk membeli sayuran yang ditanam di negara-negara yang jauh. Skala produksi bervariasi dari petani subsisten yang memasok kebutuhan pangan keluarga mereka, hingga agribisnis dengan areal luas tanaman produk tunggal.

Etimologi

Kata vegetable pertama kali tercatat di Inggris pada awal abad ke-15. Kata tersebut berasal dari bahasa Prancis Kuno yang awalnya digunakan untuk menyebut semua tanaman. Kata tersebut diserap bahasa Latin Abad Pertengahan vegetabile atau vegetabilis dari kata vegetō ("berkembang") + -ābilis yang berarti "tumbuh, berkembang" (yaitu tanaman). Kata tersebut merupakan hasil perubahan semantik dari bahasa Latin Akhir yang berarti "menghidupkan, mempercepat. Secara umum, kata sayur merupakan segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan yang dapat (tapi tidak harus) dimasak, atau dengan kata lain disayur. Istilah "sayur" tidak diberi batasan secara ilmiah. Sebagian besar sayur mencakup bagian-bagian vegetatif dari tumbuhan, yang umumnya berupa daun (dan biasanya beserta tangkainya), tetapi dapat pula berupa batang muda (mis. rebung), umbi batang (mis. kentang), atau umbi akar (mis. wortel ). Sementara yang lainnya berasal dari organ generatif, yang umumnya berupa polong-polongan (mis. buncis dan kapri), tetapi dapat juga berupa bunga (mis. kecombrang dan turi) atau buah utuh (misalnya terung dan tomat). Terdapat pula bagian-bagian khas dari beberapa tumbuhan yang juga tergolong sebagai sayur-sayuran, seperti tongkol jagung muda (baby corn) dan jantung pisang. Selain itu, cendawan atau jamur besar yang dapat dimakan juga digolongkan sebagai sayur, meskipun secara taksonomi bukan tumbuhan.

Terminologi

Secara terminologi, "sayuran" dapat bervariasi karena banyak bagian tanaman yang ada di dunia, seperti akar, umbi-umbian, batang, daun, atau bagian bunga yang dapat dikonsumsi sebagai makanan. Dalam arti luas, istilah sayuran sebagai kata sifat berarti "berasal dari tumbuhan". Secara khusus, istilah sayuran dapat didefinisikan sebagai "tumbuhan apapun yang bagiannya dapat dimakan". Kemudian dalam arti sekunder menjadi "bagian yang dapat dimakan dari tumbuhan". Definisi yang lebih tepat adalah "setiap bagian tanaman yang dapat dikonsumsi sebagai makanan kecuali buah atau biji, tetapi termasuk buah matang yang dimakan sebagai makanan utama". Selain dari definisi itu, jamur yang dapat dikonsumsi (seperti jamur pangan) dan rumput laut, walau bukan bagian dari tumbuhan, sering dikelompokkan sebagai sayuran.

Dalam dunia kuliner, buah-buahan, meskipun mengandung banyak air, secara eksklusif dianggap terpisah dari kelompok sayur-sayuran terutama bagi buah-buahan yang rasanya manis. Definisi buah dalam dunia kuliner berbeda dengan buah dalam ilmu botani, sehingga beberapa makanan yang termasuk buah menurut ilmu botani, dianggap sebagai sayur dalam kuliner. Beberapa makanan tersebut sebagai contoh adalah terung, paprika, dan tomat. Biji-bijian dan sebagian dari kacang-kacangan juga dianggap sebagai terpisah dari sayur-mayur. Beberapa bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai sumber pengobatan, bumbu masak, atau rempah-rempah juga terkadang (tapi tidak semua) dianggap terpisah dari sayur-sayuran.

Karena tradisi dan cara penyajian makanan yang berbeda di setiap negara, penggolongan sayur-mayur juga berbeda pada masing-masing negara. Misalnya, avokad yang sering dianggap sebagai sayur di negara-negara barat karena sering menjadi pendamping selada, tetapi dianggap buah di Indonesia karena sering dibuat sebagai jus.

Sejarah

Manusia dulunya adalah pemburu-pengumpul sebelum adanya sistem pertanian. Mereka mencari bangkai hewan dan berburu untuk mendapatkan makanan. Mereka juga mencari buah-buahan, kacang-kacangan, batang, dedaunan, dan umbi-umbian yang dapat dimakan. Pertamanan hutan dengan membuka lahan di hutan tropis diyakini menjadi awal mula sistem pertanian dengan mengidentifikasi tumbuhan yang berguna diupayakan untuk tumbuh dan tumbuhan yang tidak diinginkan disingkirkan. Kemudian berikutnya dilakukan pemuliaan tanaman melalui pemilihan galur dengan sifat yang diinginkan seperti buah besar dan perkembangan yang kuat. Kemudian bukti pertama domestikasi serealia seperti gandum dan barli ditemukan di Hilal Subur di Timur Tengah. Kemungkinan besar manusia di seluruh dunia mulai bertani antara pada 10.000 SM hingga 7.000 SM. Banyak petani pedesaan di Afrika, Asia, Amerika Selatan, dan di tempat lain mempraktikkan pertanian subsisten saat ini, menggunakan bidang tanah mereka untuk menghasilkan makanan yang cukup untuk keluarga mereka sambil memperdagangkan hasil panen yang berlebih untuk dipertukarkan dengan barang lain.

Sejarah mencatat, orang kaya telah mampu membeli makanan yang bervariasi seperti daging, sayuran, dan buah. Namun, daging adalah makanan mewah bagi orang miskin. Mereka hanya mengonsumsi makanan hambar yang sebagian besar terdiri dari beras, gandum hitam, gandum, barli, milet, atau jagung. Penambahan sayuran memberikan variasi pada makanan. Suku Aztec di Amerika Tengah menanam tomat, alpukat, kacang-kacangan, paprika, waluh, labu, kacang tanah, antara lain, untuk melengkapi tortilla dan bubur mereka. Suku Inca di Peru mengonsumsi jagung di dataran rendah dan kentang di dataran tinggi sebagai makanan pokok. Untuk melengkapi makanan mereka, mereka mengonsumsi biji kinoa, paprika, tomat, dan alpukat.

Di Cina kuno, makanan pokok di selatan adalah nasi, dan makanan pokok di utara adalah gandum, yang dibuat menjadi pangsit, mie, dan panekuk. Sayuran yang digunakan sebagai lauk antara lain ubi jalar, kedelai, kara oncet, lobak, daun bawang, dan bawang putih. Makanan pokok orang Mesir kuno adalah roti, yang sering terkontaminasi oleh pasir yang membuat gigi mereka terkikis. Daging merupakan makanan mewah, tetapi ikan masih cukup sering dikonsumsi. Kemudian dihidangkan dengan berbagai sayuran, termasuk zukini, kacang babi, lentil, bawang bombai, bawang prei, bawang putih, lobak dan selada.

Roti adalah makanan pokok di Yunani kuno, bersama dengan keju kambing, zaitun, buah ara, ikan, dan terkadang daging. Bawang bombai, bawang merah, bawang putih, kubis, melon, dan lentil termasuk sayuran yang dibudidayakan. Di Romawi Kuno, mereka memakan Bubur kental dibuat dari gandum atau biji-bijian dengan lauk sayuran hijau tanpa daging dan ikan. Orang Romawi menanam kacang babi, kacang polong, bawang bombai, dan lobak, serta memakan daun bit, bukan akarnya.

Beberapa sayuran umum

Ekologi tempat tumbuh

Tempat tumbuhnya sayuran secara ekologi dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya dari permukaan laut. Adapun ekologi tempat tumbuhnya yakni 1) Dataran rendah yang juga dikenal dengan dataran aluvial merupakan bentuk muka bumi yang relatif datar dan ada di daerah rendah yang mempunyai ketinggian kurang dari 350 meter di atas permukaan laut. Ciri khas kawasan dataran rendah adalah udaranya yang panas dan ketersediaan air cukup, 2) Dataran medium merupakan bentuk muka bumi pada dataran tempat tumbuhnya di daerah sedang dengan ketinggian antara 350 – 700 meter di atas permukaan laut. Tanah pada dataran tanah ini terbagi mejadi dataran medium andisol dan latosol, dan 3) Dataran tinggi merupakan bentuk muka bumi dengan dataran luas dan terletak di daerah tinggi atau biasanya di pegunungan yang rendah dengan kisaran ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini dicirkan dengan amplitudo suhu harian dan tahunan besar, kelembapan udara sangat rendah dan curah hujan rendah. Jenis tanah pada dataran tinggi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu andisol, inceptisol dan entisol.

Ekologis tempat tumbuh sayuran sangat penting dalam pemberantasan hama yaitu memberantas gulma, hama atau penyakit dengan cara merubah lingkungan. Dalam pemberantasan pengganggu ini biasanya digunakan zat kimia seperti pestisida nabati. Jenis pestisida secara selektif dipilih yang paling efektif dan hanya mematikan jenis hama pengganggu atau penyakit sesuai sasaran dan mempunyai daya racun tinggi tanpa merusak tanaman yang dibudidayakan sehingga nutrisi tanaman (sayur) tetap terjaga.

- Nutrisi dan kesehatan

Sayuran berperan penting bagi manusia karena memiliki kandungan lemak dan karbohidrat yang rendah, tetapi tinggi vitamin (vitamin A, vitamin C, dan vitamin E), mineral dan serat makanan yang penting bagi kesehatan.

Sayuran pada makanan dapat membantu penurunan kejadian kanker, stroke, penyakit kardiovaskular, dan penyakit kronis lainnya. Suatu penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan individu yang makan kurang dari tiga porsi buah dan sayuran di tiap hari, atau seseorang yang makan lebih dari lima porsi memiliki risiko terkena penyakit jantung koroner atau stroke akan lebih rendah yakni sekitar 20%. Kandungan nutrisi pada sayuran sangat bervariasi, dapat mengandung sejumlah protein walau umumnya mengandung sedikit lemak, dan dapat mengandung vitamin seperti vitamin A, vitamin C, kemudian provitamin, karbohidrat, serat, natrium, kalium, kalsium, zat besi, serta mineral lainnya.

Sayuran dapat dikonsumsi dengan cara beragam, baik sebagai hidangan utama (seperti capcay atau tumis kangkung), hidangan pembuka dan penutup (seperti salad), atau hidangan sampingan (seperti kubis, semanggi pada makanan lalapan ). Adapun cara pengolahan yakni melalui perebusan, pengukusan, penggorengan, penyangraian, penumisan atau pun dengan menambahkan atau mencampur dengan bahan makanan lain seperti dalam hidangan lalap dan selada.

Di Amerika Serikat, buah dan sayuran, terutama sayuran hijau, telah dikaitkan dengan lebih dari setengah kejadian keseluruhan infeksi gastrointestinal yang disebabkan norovirus. Makanan ini biasanya dikonsumsi mentah dan dapat terkontaminasi selama proses pengolahan makanan. Saat menangani makanan mentah, kebersihan sangat penting, dan produk tersebut harus dibersihkan, ditangani, dan disimpan dengan benar untuk menghindari kontaminasi.

- Rekomendasi

USDA merekomendasikan agar orang Amerika mengonsumsi lima hingga sembilan porsi buah dan sayuran per hari. Jumlah keseluruhan yang dikonsumsi bervariasi menurut usia dan jenis kelamin, dan didasarkan pada ukuran porsi biasa serta komposisi nutrisi umum. Kentang tidak dihitung karena sebagian besar merupakan sumber pati. Satu porsi sebagian besar sayuran dan jus sayuran adalah setengah cangkir, yang bisa dimakan mentah atau dimasak. Satu porsi sayuran berdaun hijau, seperti selada dan bayam, biasanya satu cangkir penuh. Karena tidak ada satu pun buah atau sayuran yang dapat memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan yang baik, berbagai jenis makanan harus dipilih.

Produksi

- Penanaman

Sejak dahulu sayuran telah menjadi bagian dari makanan manusia yang bisa dikonsumsi. Sayuran dapat berupa makanan pokok tetapi kebanyakan digunakan sebagai bahan tambahan dan penambah variasi pada makanan dengan cita rasa yang unik dan pada waktu bersamaan juga menambahkan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan. Sistem budidaya penanaman mengikuti pola yang sama yakni 1) penyiapan atau pengolahan tanah untuk penanaman dengan menggemburkan tanah, kemudian menyiangi lahan, 2) menaburkan kompos atau pupuk kandang, 3) Membuat lubang dan jarak tanaman, penyemaian benih serta penaburan benih, 4) merawat tanaman muda saat tumbuh dengan mencegah pertumbuhan ilalang, mengendalikan hama, dan menyediakan air yang cukup untuk menjaga kelembapan tanah, 5) memanen hasil tanaman yang siap panen, dan 6) menyimpan ataupun memasarkan hasil panen atau memakannya selagi sayuran segar dari tanah.

Jenis tanah yang berbeda sesuai dengan tanaman yang berbeda dan cenderung lebih cocok di daerah beriklim sedang. Tanah berpasir cenderung mengering dengan cepat sehingga lebih ideal untuk tanaman di musim semi, sedangkan tanah liat berat cenderung menahan kelembapan yang lebih baik sehingga lebih ideal untuk tanaman di akhir musim. Penggunaan bulu domba, cloches, mulsa plastik, polytunnels, dan rumah kaca dapat memperpanjang musim pertumbuhan. Iklim, khususnya pola curah hujan, membatasi produksi sayuran di lokasi yang lebih panas, sedangkan suhu dan panjang hari membatasi produktivitas di zona beriklim sedang.

Dalam skala kecil, sekop, garpu tanah, dan cangkul adalah alat pilihan, sedangkan pertanian komersial memiliki akses ke berbagai peralatan mekanis. Diantaranya, selain traktor juga termasuk bajak, garu, bor, transplanter, kultivator, peralatan irigasi, dan pemanen. Dengan sistem pemantauan komputer, pencari GPS, dan program self-steer untuk robot otonom, teknik baru merevolusi operasi budidaya yang terlibat dalam menanam sayuran, memberikan manfaat ekonomi.

- Panen

Panen merupakan istilah umum yang digunakan dalam kegiatan bercocok tanam dan menandai berakhirnya kegiatan di sebuah lahan. Namun, istilah ini memiliki arti yang lebih luas, karena dapat dipakai pula dalam budi daya ikan atau berbagai jenis objek usaha tani lainnya, seperti jamur, udang, alga atau gulma laut, dan hasil hutan (kayu maupun non-kayu). Panen dapat dilakukan dengan dua metode pemanenan keseluruhan (total) dan pemanenan sebagian (selektif). Jangka waktu dari pemanenan didasarkan pada pertumbuhan tiap tanaman. Apabila tanaman semakin subur, maka waktu panen akan semakin cepat

Sumber air dan makanan sayuran terputus saat dipanen. Itu terus terjadi, kehilangan kelembapan dalam prosesnya, seperti yang terlihat pada layunya tanaman berdaun hijau. Sayuran umbi-umbian memiliki masa simpan yang lebih lama jika dipanen saat masak sepenuhnya, tetapi mereka juga dapat dibiarkan di tanah dan dipanen seiring waktu. Pemanenan harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan tanaman untuk mencegah rusaknya tanaman sehingga perlunya penanganan pascapanen, yang dapat mencegah kerusakan material melalui pengawetan, penyimpanan yang teratur, dan pendinginan, disorot di sini. Karena bahan memiliki sifat yang mudah rusak. Hal inilah sehingga dibutuhkan penanganan pascapanen yang dilakukan dengan hati-hati.[66] Bawang bombai, bawang merah dan bawang putih dapat dikeringkan di ladang selama beberapa hari, sedangkan tanaman umbi-umbian seperti kentang mendapat manfaat dari tahapan pematangan secara singkat dalam kondisi hangat dan lembap serta kulit menebal dan mengeras. Penilaian harus dilakukan sebelum penjualan atau penyimpanan untuk membuang barang yang rusak dan memilih produk berdasarkan kualitas, ukuran, kematangan, dan warna.

- Penyimpanan

Perawatan pascapanen yang tepat bermanfaat bagi semua sayuran. Selama periode penyimpanan, sebagian besar sayuran dan makanan yang mudah rusak akan membusuk. Di negara-negara berkembang tanpa fasilitas penyimpanan dingin yang memadai, kerugian ini bisa mencapai tiga puluh hingga lima puluh persen. Kerusakan ini disebabkan oleh jamur, mikroorganisme, dan hama yang mempengaruhi kelembapan.

Penyimpanan jangka pendek dan jangka panjang keduanya merupakan pilihan.Karena sebagian besar sayuran mudah rusak, penyimpanan jangka pendek selama beberapa hari memungkinkan fleksibilitas penjualan. Sayuran berdaun kehilangan kelembapannya selama penyimpanan, dan vitamin C di dalamnya terdegradasi dengan cepat. Beberapa produk, seperti kentang dan bawang, tetap baik dan dapat dijual ketika harga yang lebih tinggi tersedia; dengan memperpanjang musim penjualan, volume total hasil panen yang lebih besar dapat dijual. Sebagian besar tanaman memprioritaskan penyimpanan makanan berkualitas tinggi, mempertahankan tingkat kelembapan yang tinggi, dan menjaga produk di tempat teduh jika penyimpanan berpendingin tidak tersedia.

Aplikasi rantai dingin yang efektif adalah faktor terpenting dalam penyimpanan pascapanen yang tepat yang bertujuan untuk memperpanjang dan mempertahankan umur simpan sehingga komoditas pangan terjaga. Sayuran termasuk kembang kol, terong, selada, lobak, bayam, kentang, dan tomat mendapat manfaat dari penyimpanan dingin, dengan suhu ideal yang bervariasi berdasarkan varietas tanaman. Pendinginan evaporatif adalah contoh teknologi pengontrol suhu yang tidak memerlukan penggunaan listrik. Perkembangan mikroba dapat dihambat dan umur simpan diperpanjang dengan menyimpan buah-buahan dan sayuran di lingkungan yang terkendali dengan jumlah karbon dioksida atau oksigen yang tinggi.

Sayuran dan produk pertanian lainnya dapat diiradiasi dengan radiasi pengion untuk melindunginya dari infeksi mikroba dan kerusakan serangga, serta kerusakan fisik. Ini memiliki kemampuan untuk memperpanjang umur penyimpanan makanan tanpa mempengaruhi karakteristiknya.

- Pengawetan

Sayuran diawetkan untuk memperpanjang umur simpannya sehingga bisa dimakan atau dijual. Tujuannya adalah untuk memanen makanan yang paling enak dan sehat, dan untuk menjaga kualitas makanan selama mungkin. Penyebab utama kerusakan pada sayuran setelah panen adalah aktivitas enzim yang terjadi secara alami dan pembusukan yang disebabkan oleh mikroba. Pengalengan dan pembekuan adalah cara yang paling umum, dan sayuran yang diawetkan dengan cara ini memiliki nilai gizi yang sebanding dengan sayuran segar dalam hal karotenoid, vitamin E, mineral, dan serat makanan.

Enzim dalam sayuran dinonaktifkan dan mikroorganisme yang ada dihancurkan oleh panas selama proses pengalengan. Kaleng yang terutup rapat dapat mengeluarkan udara dari makanan untuk mencegah makanan membusuk. Untuk menghindari kerusakan mekanis pada produk dan untuk mempertahankan rasa sebanyak mungkin, digunakan panas terendah yang diperlukan dan waktu pemrosesan terpendek. Setelah itu, kaleng dapat disimpan pada suhu kamar untuk waktu yang lama.

Untuk waktu yang singkat, membekukan sayuran dan menjaga suhunya di bawah -10°C (14°F) dapat menghindari pembusukan, meskipun penyimpanan jangka panjang memerlukan suhu -18°C (0°F). Kerja enzim yang ada pada sayuran akan dihambat, dan blansing dapat digunakan sebagai teknik memasak sayuran siap saji dengan ukuran yang sesuai sebelum pembekuan sehingga menghindari cita rasa kurang enak. Pada suhu tersebut, tidak semua bakteri akan dihilangkan, oleh karena itu sayuran harus digunakan sesegera mungkin setelah dicairkan. Jika tidak, mikroba apa pun yang ada dapat tumbuh.

Beberapa sayuran, seperti tomat, jamur, dan kacang-kacangan, secara tradisional dikeringkan di bawah sinar matahari, dengan buah direntangkan di atas rak dan dibalik secara berkala. Pendekatan ini memiliki berbagai kelemahan, termasuk ketidakmampuan untuk mengontrol laju pengeringan, pembusukan saat pengeringan yang lamban, kontaminasi oleh kotoran, kebasahan hujan, dan serangan hewan pengerat, burung, dan serangga. Pengering bertenaga surya dapat membantu mengurangi kelemahan ini. Selama penyimpanan, makanan kering harus dijaga agar tidak menyerap kembali kelembapan.

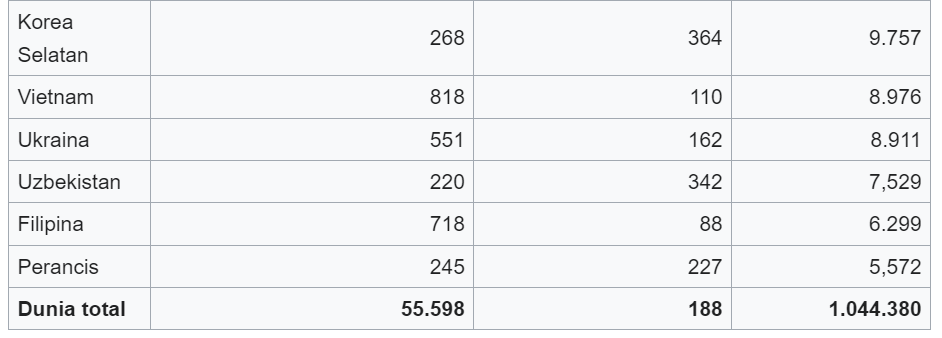

- Negara penghasil terbesar

Cina menjadi sebuah negara penghasil sayuran terbesar dengan lebih dari setengah produksinya di dunia. Kemudian diikuti India, Amerika Serikat, Turki, Iran, dan Mesir adalah produsen terbesar berikutnya. Cina mempunyai lahan terluas dikhususkan untuk produksi sayuran, sedangkan rata-rata hasil panen per hektare tertinggi diperoleh di Spanyol dan Korea Selatan.

Standar keamanan

Alasan keamanan, CDC merekomendasikan penanganan buah dan sayuran yang tepat untuk mengurangi risiko kontaminasi makanan dan keracunan makanan. Pilih buah dan sayuran segar dengan hati-hati. Di toko, sayuran dan buah-buahan tidak boleh rusak, dan sayuran yang tidak dipotong harus didinginkan atau dikelilingi dengan es batu. Buah dan sayuran harus dicuci sebelum dimakan. Semua ini harus dilakukan dengan benar sebelum memasak atau makan untuk menghindari efek negatif. Buah-buahan dan sayuran harus disimpan secara terpisah dari makanan mentah (seperti daging, unggas, dan makanan laut) dan semua peralatan atau permukaan memasak (seperti talenan) yang mungkin bersentuhan dengannya. Buah dan sayuran, jika tidak dimaksudkan untuk dimasak, harus dibuang jika terkena daging mentah, unggas, makanan laut, atau telur. Semua buah dan sayur yang telah dipotong, dikupas, atau dimasak harus didinginkan dalam waktu 2 jam. Setelah waktu tertentu, bakteri berbahaya dapat tumbuh dan meningkatkan risiko keracunan makanan.

Organisasi Standardisasi Internasional (ISO) menetapkan beberapa standar internasional untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang berhubungan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran aman, terpercaya, dan berkualitas baik. ISO 1991-1:1982 mendaftar nama ilmiah dari 61 spesies yang umum dijadikan sebagai sayur beserta nama umumnya dalam Bahasa Inggris, Prancis, dan Rusia. ISO 67.080.20 memberikan panduan mengenai penyimpanan dan pengangkutan sayuran dan produk turunannya.

Sumber: https://id.wikipedia.org/