Teknologi Industri

Prediktif, Efisien, dan Siap IoT: Solusi Maintenance Berbasis Attention untuk Industri 4.0

Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 30 Juli 2025

Mengapa Predictive Maintenance Kian Penting di Era Industri 4.0?

Di era industri modern, transformasi digital telah melahirkan revolusi besar yang dikenal sebagai Industri 4.0. Revolusi ini membawa integrasi sistem fisik dan digital dalam proses manufaktur, memungkinkan mesin untuk berbicara satu sama lain melalui teknologi Internet of Things (IoT), dan menghasilkan data dalam jumlah besar setiap detiknya. Salah satu aplikasi paling menjanjikan dari kemajuan ini adalah Predictive Maintenance atau pemeliharaan prediktif. Tujuannya jelas: mencegah kerusakan mesin sebelum terjadi, menghindari downtime, dan menghemat biaya operasional.

Dengan memasang sensor pintar yang mengumpulkan data real-time seperti suhu, getaran, tekanan, hingga kecepatan motor, perusahaan kini bisa menilai kondisi kesehatan peralatan secara akurat. Namun, kendati manfaatnya jelas, implementasi PdM tidak semudah itu. Tantangan utamanya terletak pada bagaimana menganalisis data kompleks tersebut secara efisien, khususnya dalam lingkungan industri nyata yang sering kali dibatasi oleh keterbatasan perangkat keras, seperti microcontroller dengan kapasitas memori rendah.

🧠 Mengapa Pendekatan Berbasis Attention Menjadi Alternatif?

💡 Menggugat Ketergantungan pada LSTM dan CNN

Sebelumnya, pendekatan paling umum untuk PdM berbasis data adalah menggunakan jaringan saraf seperti LSTM (Long Short-Term Memory) dan CNN (Convolutional Neural Network). Keduanya terbukti efektif, terutama dalam menangani data deret waktu dan visualisasi. Namun, ada satu kelemahan besar: kompleksitas dan kebutuhan komputasi yang tinggi.

Pendekatan berbasis LSTM, misalnya, meskipun sangat baik dalam mengenali pola temporal, sangat sulit di-paralelisasi, membutuhkan memori besar, dan mengalami kendala seperti vanishing gradient saat memproses urutan panjang. CNN pun tak lepas dari isu performa saat menghadapi data temporal yang panjang dan heterogen.

Masuknya Attention-Based Model: Multi-Head Attention (MHA)

Sebagai jawaban atas masalah ini, paper ini memperkenalkan pendekatan baru yang murni berbasis Multi-Head Attention (MHA). Mekanisme ini telah terbukti sangat efektif di bidang Natural Language Processing (NLP) dan mulai diadaptasi dalam bidang lain termasuk PdM. Alih-alih mengandalkan memori jangka panjang seperti LSTM, MHA memfokuskan perhatian ke bagian-bagian penting dari input dengan cara yang efisien dan terukur.

🏗️ Arsitektur Model: Simpel Tapi Canggih

🔍 Struktur Utama

Model yang diusulkan dirancang untuk menjalankan tugas regresi, yaitu memprediksi Remaining Useful Life (RUL) berdasarkan data historis sensor. Input berupa time series dari data sensor, dan output-nya adalah nilai numerik RUL. Komponen utama model adalah sebagai berikut:

- Positional Encoding: Karena attention mechanism tidak mempertahankan urutan waktu secara natural seperti LSTM, maka encoding posisi digunakan agar model bisa “mengerti” urutan time step.

- Multi-Head Attention (MHA): Bagian inti model, di mana setiap head belajar mengenali korelasi antara time step secara berbeda.

- Feedforward Layer: Menyempurnakan hasil attention sebelum menuju output.

📊 Dataset Uji: NASA Turbofan Engine

Sebagai benchmark, model diuji pada Turbofan Engine Degradation Dataset milik NASA. Dataset ini sangat terkenal di komunitas PdM karena memberikan data realistik terkait degradasi mesin jet, terdiri dari:

- 21 sensor + 3 variabel kondisi operasi.

- 100+ unit engine yang beroperasi hingga failure.

- Target berupa Remaining Useful Life (RUL).

Model diuji pada tiga skenario panjang jendela waktu (time window): 10, 20, dan 30 siklus.

⚙️ Metodologi Pelatihan Model

🎯 Penetapan Target (RUL)

Alih-alih menggunakan RUL sebenarnya, model menggunakan pendekatan piece-wise linear degradation, yaitu RUL diasumsikan tetap (misal 125) hingga titik degradasi, lalu menurun secara linier. Pendekatan ini dianggap lebih realistis karena mesin biasanya tidak langsung rusak, melainkan menurun perlahan.

🔁 Sliding Window

Untuk membentuk input ke dalam bentuk sekuensial, digunakan metode sliding window dengan panjang 10, 20, dan 30, serta stride 1. Ini menciptakan banyak sampel dari data deret waktu.

🧪 Evaluasi Performa

Dua metrik utama:

- RMSE (Root Mean Square Error): Menilai deviasi rata-rata prediksi terhadap nilai aktual.

- Scoring Function dari PHM: Memberi penalti lebih besar untuk prediksi yang terlambat (prediksi lebih lama dari kenyataan).

📈 Hasil Eksperimen: Kecil-kecil Cabe Rawit

Time Window

RMSE (MHA)

RMSE (LSTM)

Score (MHA)

Score (LSTM)

10

18.92

19.73

1,290

1,521

20

14.40

14.76

391

375

30

13.50

13.11

279

262

Temuan Utama:

- Model MHA memiliki performa sangat kompetitif, bahkan unggul pada window pendek.

- Perbedaan RMSE kecil, tapi keunggulan MHA muncul di efisiensi.

💾 Efisiensi dan Ukuran Model

Parameter

MHA

LSTM

Jumlah Parameter

±28.500

±204.900

Ukuran Model

141 KB

2.5 MB

Waktu Pelatihan

±240 detik

±290 detik

Dengan efisiensi sebesar itu, model MHA bisa dijalankan langsung di perangkat IoT atau edge device tanpa perlu cloud atau GPU mahal.

🔄 Perbandingan dengan Pendekatan Lain

Paper ini juga membandingkan model mereka dengan pendekatan lain dalam literatur, dan hasilnya sangat menggembirakan. Model MHA-only yang ringan ini memiliki performa hampir setara dengan model kompleks seperti:

- Noisy BLSTM + CNN (Al-Dulaimi): RMSE 11.36, Score 226

- LSTM + Attention (Ragab): RMSE 11.44, Score 263

- CNN + LSTM (He): RMSE 12.46, Score 535

Sedangkan MHA-only dalam paper ini memiliki RMSE 13.50 dan Score 279—hanya berbeda tipis, tapi dengan efisiensi jauh lebih tinggi.

🏭 Implikasi Praktis untuk Dunia Nyata

⚠️ Tantangan Industri

- Keterbatasan memori di mesin edge.

- Latensi tinggi bila bergantung pada cloud.

- Kebutuhan privasi data industri yang tidak boleh keluar jaringan lokal.

- Efisiensi energi menjadi kunci di lingkungan manufaktur.

✅ Solusi yang Ditawarkan Model MHA

- Dapat dijalankan langsung di perangkat mikro (microcontroller, PLC).

- Hemat daya dan penyimpanan.

- Memberikan prediksi RUL dengan akurasi tinggi tanpa infrastruktur berat.

💬 Opini dan Kritik

✅ Kelebihan:

- Simpel dan modular → cocok untuk embedded AI deployment.

- Performa efisien dan kompetitif.

- Bisa diadopsi di berbagai sektor industri, dari otomotif hingga energi.

❌ Catatan Kritis:

- Uji coba hanya terbatas pada dataset NASA, belum ada validasi multi-industri.

- Belum ada integrasi explainable AI untuk interpretasi prediksi.

- Belum diketahui bagaimana model beradaptasi pada data noisy atau missing values.

🧭 Kesimpulan dan Arah Masa Depan

Paper ini menunjukkan bahwa pendekatan pure attention bisa menjadi game changer untuk predictive maintenance di era IoT. Tidak hanya akurat, model ini juga:

- Sangat ringan,

- Cepat dilatih,

- Bisa berjalan di perangkat terbatas,

- Aman dari sisi privasi.

Jika ke depannya diperluas pada lebih banyak dataset dan dilengkapi modul interpretabilitas, model ini bisa menjadi standar emas PdM di ranah industri 4.0.

🔗 Referensi Paper

De Luca, R., Ferraro, A., Galli, A., Gallo, M., Moscato, V., & Sperlì, G. (2023). A deep attention based approach for predictive maintenance applications in IoT scenarios. Journal of Manufacturing Technology Management, 34(4), 535–556.

DOI: https://doi.org/10.1108/JMTM-02-2022-0093

Teknologi Industri

AI untuk Predictive Maintenance: Strategi Cerdas Kurangi Downtime dan Biaya Industri

Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 29 Juli 2025

AI untuk Predictive Maintenance: Solusi Cerdas untuk Industri Modern

Sumber Resmi: Abbas, Asad. AI for Predictive Maintenance in Industrial Systems, Department of Computer Engineering, UMT Lahore. (PDF tanpa DOI)

Pendahuluan: Dari Reaktif ke Prediktif

Dalam dunia industri modern, kerusakan peralatan bukan hanya soal memperbaiki mesin, tapi juga soal produktivitas, keamanan kerja, dan efisiensi biaya. Selama bertahun-tahun, pendekatan reaktif—memperbaiki setelah rusak—telah menjadi metode dominan. Namun, strategi ini tidak lagi memadai dalam era data dan otomatisasi. Predictive Maintenance (PdM) hadir sebagai solusi, memungkinkan perusahaan mengantisipasi kegagalan mesin sebelum terjadi.

Teknologi yang menjadi tulang punggung PdM adalah Artificial Intelligence (AI). Dengan memanfaatkan data sensor secara real-time, algoritma AI dapat mengenali pola dan prediksi anomali yang berujung pada kerusakan. Paper ini mengulas secara mendalam bagaimana AI mengubah wajah pemeliharaan industri, dari sejarah hingga implementasi nyata di berbagai sektor.

Evolusi Strategi Perawatan Industri

Secara historis, strategi perawatan telah berkembang dari:

-

Corrective Maintenance: Memperbaiki setelah terjadi kerusakan.

-

Preventive Maintenance: Perawatan berkala berdasarkan waktu/jadwal tetap.

-

Predictive Maintenance: Perawatan berdasarkan prediksi yang didukung data dan analisis AI.

Peralihan ke predictive maintenance tidak terjadi begitu saja. Ini didorong oleh meningkatnya kemampuan pengumpulan data, kehadiran sensor IoT, dan kemajuan signifikan dalam bidang machine learning dan deep learning.

Peran Artificial Intelligence dalam PdM

AI adalah komponen inti dari PdM modern. Ia berfungsi sebagai otak yang memproses data masif, mengenali pola yang tidak terlihat oleh manusia, dan memberikan keputusan yang tepat waktu.

Tugas AI dalam PdM:

-

Data ingestion: Mengumpulkan data sensor dari mesin secara real-time.

-

Data preprocessing: Membersihkan dan menormalisasi data agar layak dianalisis.

-

Model training: Melatih model ML/DL untuk mengenali kondisi "sehat" dan "bermasalah".

-

Prediksi dan rekomendasi: Memberikan notifikasi atau tindakan korektif.

AI mampu bekerja secara otomatis dan presisi tinggi, sangat cocok untuk lingkungan industri yang padat dan berisiko tinggi.

Infrastruktur Teknologi: Pilar Sukses PdM

Sensor dan IoT

Sensor adalah sumber utama data dalam PdM. Data seperti suhu, tekanan, getaran, dan arus listrik digunakan untuk mendiagnosis kondisi mesin. Dengan bantuan IoT, data ini dikirim secara kontinu ke server untuk dianalisis.

Data Preprocessing

Data mentah seringkali penuh dengan noise atau tidak lengkap. Beberapa teknik yang digunakan:

-

Imputasi untuk mengisi data yang hilang

-

Normalisasi agar semua fitur berada dalam skala yang sebanding

-

Feature engineering untuk membuat fitur-fitur baru yang lebih representatif

Tools AI yang Digunakan:

-

TensorFlow dan PyTorch untuk deep learning

-

Scikit-learn untuk machine learning tradisional

-

Keras, XGBoost, dan lain-lain

Tools ini menyediakan kerangka kerja modular dan skalabel yang memudahkan pengembangan model prediktif.

Sumber dan Tantangan Data

Sumber Data:

-

Sensor getaran, suhu, dan tekanan

-

Data historis maintenance

-

Data lingkungan seperti kelembaban dan cuaca

Tantangan:

-

Data yang tidak konsisten akibat gangguan sensor

-

Volume besar yang membutuhkan storage dan pemrosesan cepat

-

Privasi dan keamanan data dalam jaringan terbuka

Solusinya terletak pada arsitektur data yang kuat, seperti edge computing dan sistem redundant untuk validasi data real-time.

Machine Learning dalam Predictive Maintenance

Machine learning menjadi alat utama dalam mendeteksi anomali dan memprediksi kerusakan.

Model Umum:

-

Decision Tree dan Random Forest: Baik untuk klasifikasi sederhana

-

SVM: Cocok untuk dataset kecil

-

Neural Networks: Untuk hubungan kompleks dalam data besar

Feature Engineering:

-

Statistik rolling (mean, std dev)

-

Transformasi frekuensi (FFT)

-

Time lag features

Evaluasi Model:

-

Precision dan Recall: Seberapa baik model mendeteksi kerusakan aktual

-

F1-score: Keseimbangan antara false positive dan false negative

-

AUC-ROC: Kemampuan membedakan antara dua kelas

Implementasi yang baik memerlukan pemahaman konteks industri serta validasi model secara berkala.

Deep Learning: Menyelam Lebih Dalam dalam Prediksi

Deep learning unggul dalam mengolah data time-series yang kompleks.

Arsitektur Populer:

-

LSTM: Cocok untuk urutan data seperti getaran mesin

-

CNN: Jika data berupa citra atau spektrum getaran

-

Autoencoders: Untuk deteksi anomali tanpa label

Kelebihan:

-

Menangkap pola yang tidak linier

-

Mampu belajar dari data besar

Kekurangan:

-

Butuh banyak data dan waktu training

-

Sulit dijelaskan hasilnya (black-box)

Penggunaan DL harus dibarengi dengan metode explainability untuk meningkatkan kepercayaan teknisi lapangan.

Studi Kasus Implementasi Nyata

Otomotif

Perusahaan mobil besar menggunakan PdM untuk memonitor peralatan perakitan. Hasilnya, penurunan downtime hingga 30% dan penghematan ratusan ribu dolar per tahun.

Minyak dan Gas

AI membantu memprediksi tekanan abnormal di pengeboran lepas pantai. Ini menyelamatkan aset bernilai jutaan dolar dan menghindari ledakan.

Aerospace

Dengan PdM, komponen penting seperti sistem hidrolik dicek secara prediktif. Hal ini mengurangi potensi kecelakaan dan meningkatkan ketersediaan pesawat.

Energi

Turbin gas dan pembangkit listrik dipantau menggunakan AI untuk menghindari kegagalan yang bisa memicu black-out.

Kesehatan

RS memanfaatkan PdM untuk memantau alat MRI dan respirator, menjaga kelangsungan operasional dan keselamatan pasien.

Transportasi

Maskapai menggunakan PdM untuk menentukan waktu servis pesawat secara dinamis berdasarkan kondisi sebenarnya, bukan hanya jam terbang.

Manfaat Jangka Panjang AI dalam PdM

Operasional:

-

Pengurangan downtime

-

Penjadwalan perawatan lebih efisien

-

Peningkatan umur mesin

Keuangan:

-

Biaya perawatan turun hingga 40%

-

Penghematan energi dan sumber daya

Keselamatan:

-

Deteksi dini mencegah kecelakaan fatal

-

Peningkatan kepercayaan pekerja terhadap sistem

Tantangan Implementasi di Dunia Nyata

Biaya Awal Tinggi

Sensor, infrastruktur cloud, dan pelatihan AI memerlukan investasi besar.

SDM Terbatas

Masih sedikit teknisi yang memahami AI dan data science secara bersamaan.

False Positives

Prediksi keliru bisa menyebabkan perawatan yang tidak perlu.

Cybersecurity

Sistem berbasis IoT rentan terhadap peretasan, butuh sistem enkripsi dan otentikasi kuat.

Masa Depan Predictive Maintenance

Edge Computing

Analisis langsung di perangkat lokal tanpa mengirim data ke cloud, cocok untuk lokasi terpencil.

Explainable AI

Meningkatkan transparansi model agar teknisi bisa memahami logika prediksi.

Robotics & Autonomy

Kolaborasi AI dengan robot inspeksi dan drone akan mengotomatisasi perawatan secara end-to-end.

Cross-Industry Learning

Ilmu dari satu sektor (contoh: aerospace) dapat diterapkan di sektor lain (energi, logistik).

Integrasi Big Data dan 5G

Mendukung pengumpulan data besar dan transmisi cepat, mempercepat respons prediktif.

Opini Kritis: AI Butuh Kolaborasi Manusia

AI bukan pengganti teknisi. Sebaliknya, AI memperkuat kemampuan mereka dengan wawasan berbasis data. Namun, keberhasilan PdM sangat bergantung pada:

-

Kolaborasi antar divisi (IT, teknik, operasional)

-

Pelatihan berkelanjutan bagi teknisi

-

Adaptasi model AI sesuai konteks lokal

Jika terlalu bergantung pada AI tanpa kontrol manusia, maka risiko seperti false positive, bias data, dan kegagalan sistem justru bisa membalikkan manfaatnya.

Kesimpulan: AI dalam PdM Bukan Lagi Pilihan, tapi Keharusan

Paper ini menunjukkan bahwa AI-driven predictive maintenance adalah strategi yang esensial dalam dunia industri modern. Transformasi dari reaktif ke prediktif membawa manfaat yang konkret: downtime berkurang, biaya efisien, dan keselamatan meningkat.

Namun, untuk menuai hasil maksimal, organisasi perlu memperhatikan tantangan implementasi: kualitas data, keterampilan SDM, dan integrasi teknologi. Pendekatan yang kolaboratif dan bertahap adalah kunci sukses.

AI bukan sekadar teknologi baru—ia adalah pendorong efisiensi dan daya saing industri global.

Kata Kunci SEO: AI untuk predictive maintenance, machine learning untuk perawatan mesin, deep learning industri, predictive maintenance otomotif, PdM dalam manufaktur, sensor IoT dan AI, data preprocessing industri

Manufaktur Cerdas

Optimalkan Jadwal Produksi dengan Predictive Maintenance Berbasis Deep Learning

Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 29 Juli 2025

Integrasi Predictive Maintenance dan Penjadwalan Produksi: Solusi Deep Learning yang Siap Pakai di Industri Nyata

Prediksi kerusakan mesin sudah bukan hal baru dalam industri. Tapi sayangnya, di banyak pabrik, sistem predictive maintenance (PdM) yang diimplementasikan belum benar-benar menyatu dengan kebutuhan harian produksi. Banyak sistem hanya sekadar memprediksi kapan mesin bakal rusak, tapi nggak bisa jawab pertanyaan yang lebih penting: "Jadi kapan waktu terbaik buat perawatan supaya nggak ganggu produksi dan nggak ngerusak output?"

Nah, inilah yang jadi fokus utama paper karya Simon Zhai, Benedikt Gehring, dan Gunther Reinhart (2021) yang berjudul Enabling predictive maintenance integrated production scheduling by operation-specific health prognostics with generative deep learning.

Di paper ini, mereka memperkenalkan pendekatan baru yang bukan cuma bisa menebak kondisi mesin ke depan, tapi juga ngasih efek langsung ke jadwal produksi. Nggak main-main, pendekatan ini dibangun dengan kerangka generative deep learning yang bisa bekerja bahkan saat data kegagalan (failure data) nggak tersedia. Jadi cocok banget buat kondisi pabrik yang data sensornya banyak, tapi log kerusakannya minim.

Paper ini dipublikasikan di Journal of Manufacturing Systems dan tersedia secara open-access:

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2021.02.006

Solusi yang mereka tawarkan berupa framework yang menggabungkan PdM dan produksi dalam satu sistem yang disebut PdM-IPS (Predictive Maintenance Integrated Production Scheduling). Intinya, framework ini bikin jadwal produksi bisa mempertimbangkan kesehatan mesin, dan sebaliknya, sistem perawatan bisa memperhitungkan beban kerja mesin yang akan datang. Ini dilakukan lewat pendekatan berbasis Conditional Variational Autoencoder (CVAE), salah satu model generatif di deep learning.

Framework ini terdiri dari tiga blok utama:

- Data Preparation: Proses awal berupa pembersihan dan penggabungan data sensor, data produksi, dan histori maintenance. Termasuk di dalamnya adalah klasifikasi kondisi kerja mesin (Operating Regimes/ORs) lewat clustering.

- HA-CVAE (Health Assessor): Model deep learning yang dilatih hanya dengan data dari mesin dalam kondisi sehat. Fungsinya buat ngasih skor Health Indicator (HI) yang menunjukkan seberapa jauh kondisi mesin dari keadaan ideal.

- DS-CVAE (Data Simulator): Setelah skor HI diketahui, model ini bisa memproyeksikan kondisi sensor ke depan berdasarkan urutan produksi yang direncanakan. Jadi sistem bisa tahu: kalau produksi lanjut dengan urutan A-B-C, kondisi mesin bakal makin drop atau masih aman?

Framework ini dibuat untuk menjawab tiga tantangan utama di industri:

- Minimnya data rusak yang dilabeli: Karena data yang sudah sampai titik gagal jarang tersedia, maka pendekatan unsupervised jadi solusi. CVAE nggak butuh data rusak untuk belajar.

- Kondisi operasional yang berubah-ubah: Satu mesin bisa dipakai buat banyak jenis produk, yang masing-masing punya beban kerja berbeda. Dengan membagi data berdasarkan Operating Regimes, model bisa mengenali pengaruh spesifik tiap jenis pekerjaan.

- Kebutuhan integrasi ke penjadwalan: Output dari model bisa langsung dipakai untuk menyusun jadwal kerja. Artinya, sistem ini nggak hanya bilang “hati-hati mesin mulai aus,” tapi juga bisa bilang “kalau kamu lanjutkan produksi tanpa istirahat, HI turun ke bawah ambang batas dalam 3 batch ke depan.”

Sekarang kita bahas cara kerja tiap komponen.

Data Preparation

Di bagian ini, semua data dari sensor mesin (misalnya getaran, suhu, akselerasi), data perintah kerja (produk apa yang sedang dikerjakan), dan log kerusakan digabung dan dibersihkan. Salah satu fitur penting di tahap ini adalah proses ORI (Operating Regime Identification), yang membagi pola kerja mesin berdasarkan jenis produk atau parameter operasional. Misalnya, potong besi A pakai kecepatan dan gaya tertentu, potong baja B pakai konfigurasi lain, dll.

Setelah itu dilakukan standardisasi khusus tiap cluster (ORSS), supaya model bisa bandingin data sensor dengan standar kondisi kerja masing-masing. Sensor-sensor yang nggak menunjukkan variasi penting akan dibuang.

Satu hal penting di sini: sistem nggak perlu tahu kapan mesin rusak. Cukup tahu kapan mesin dianggap "sehat", misalnya 20% pertama dari masa pakainya, atau setelah maintenance besar.

HA-CVAE (Health Assessor CVAE)

Model ini adalah jantung dari deteksi kondisi mesin. Dia dilatih dengan data dari mesin sehat dan belajar merekonstruksi ulang sinyal sensor. Kalau model gagal merekonstruksi data baru dengan baik, itu berarti kondisi mesin udah nggak sesuai dengan pola “sehat” yang dia pelajari.

Dari selisih antara input dan output ini dihitung nilai Health Indicator (HI). Nilai ini bisa dikalibrasi jadi skala 0 sampai 1, di mana 1 = mesin masih prima, 0 = rusak parah.

Ada tiga cara mengukur HI:

- Jarak Euclidean/Manhattan: Mengukur seberapa jauh data asli dari hasil rekonstruksi model.

- Probabilitas rekonstruksi: Mengukur seberapa “mungkin” kondisi sekarang muncul dalam distribusi sehat.

- Latent space comparison: Melihat jarak antar distribusi di ruang fitur tersembunyi.

Model ini diuji dan terbukti punya skor tinggi dalam empat metrik evaluasi:

- Monotonicity: HI turun terus saat degradasi meningkat.

- Robustness: HI nggak mudah goyah oleh noise sensor.

- Trendability: Ada korelasi jelas antara waktu dan HI.

- Consistency: Pola HI antar mesin sejenis tetap konsisten.

DS-CVAE (Data Simulator)

Setelah tahu kondisi mesin sekarang, DS-CVAE digunakan buat menyimulasikan masa depan. Model ini bisa menghasilkan data sensor palsu (tapi realistis) berdasarkan input:

- Kondisi sekarang (HI)

- Urutan pekerjaan selanjutnya (OR sequence)

Misalnya, kalau kamu rencanakan urutan produksi: produk A → B → C, maka DS-CVAE bisa prediksi bagaimana HI mesin bakal berubah setelah tiap batch. Hasil simulasi ini kemudian diumpan balik ke HA-CVAE untuk menghitung HI masa depan.

Ini penting karena perusahaan jadi bisa memutuskan:

- Apakah urutan produksi sekarang terlalu membebani mesin?

- Kapan waktu paling efisien buat istirahat atau maintenance?

- Mana yang lebih baik: lanjut produksi dengan resiko HI turun drastis, atau ubah urutan kerja agar degradasi lebih lambat?

Validasi Model

Framework ini diuji di dua jenis data:

- NASA C-MAPSS: Dataset simulasi mesin jet turbin, terdiri dari 53.759 titik data dan 260 engine unit. Hasilnya, framework berhasil mengidentifikasi tren degradasi yang jelas dan akurat.

- Data Industri Nyata: Mesin milling center untuk produksi komponen otomotif. Framework mampu menangkap tren penurunan sensor getaran spesifik terhadap jenis produk tertentu, walau tanpa label rusak.

Dalam kedua kasus, prediksi HI dan simulasi degradasi terbukti akurat dan konsisten.

Dampak Praktis di Dunia Nyata

Framework ini bukan sekadar eksperimen akademis. Ia menawarkan solusi nyata untuk industri:

- Pengurangan downtime: Perusahaan bisa tahu jauh-jauh hari kapan mesin perlu istirahat atau servis.

- Jadwal produksi adaptif: Sistem bisa re-route atau menunda batch produksi untuk melindungi mesin.

- Perawatan berbasis prediksi, bukan waktu: Nggak perlu lagi servis rutin yang kadang terlalu cepat atau terlalu telat.

- Efisiensi biaya: Minim kerusakan mendadak, minim pengeluaran tak terduga.

Kritik dan Catatan

Meski menjanjikan, framework ini punya beberapa keterbatasan:

- Bergantung pada segmentasi OR yang akurat: Jika clustering salah, prediksi degradasi bisa meleset.

- Asumsi bahwa data sehat bisa ditentukan dari awal masa pakai mesin: Nggak selalu valid, terutama kalau mesin second atau sudah aus sejak awal.

- Baru diuji di satu industri nyata: Perlu uji lintas sektor untuk buktikan generalisasi.

Tapi dibanding banyak paper lain yang hanya fokus akurasi model, paper ini unggul karena menyatukan machine learning dengan realitas industri.

Kesimpulan

Framework PdM-IPS dari Zhai dkk. adalah pendekatan praktis dan realistis untuk mengintegrasikan predictive maintenance dengan jadwal produksi. Dengan menggabungkan dua model CVAE yang saling melengkapi—HA-CVAE untuk diagnosis dan DS-CVAE untuk prediksi—framework ini bisa bekerja bahkan dalam kondisi data minim dan lingkungan produksi yang dinamis.

Solusi ini memberi industri kemampuan untuk:

- Memantau kesehatan mesin secara real-time.

- Mensimulasikan dampak urutan produksi terhadap degradasi mesin.

- Mengambil keputusan berbasis data untuk meminimalkan downtime dan biaya.

Dan semua ini dilakukan tanpa perlu data rusak dalam jumlah besar. Pendekatan ini siap dipakai di pabrik nyata, bukan hanya di lab.

📎 Sumber resmi paper:

Zhai, S., Gehring, B., & Reinhart, G. (2021). Enabling predictive maintenance integrated production scheduling by operation-specific health prognostics with generative deep learning. Journal of Manufacturing Systems, 61, 830–855.

👉 https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2021.02.00

Kemaritiman

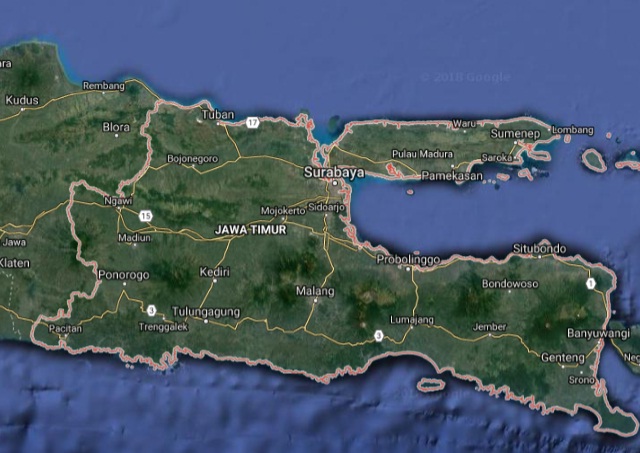

Peta Jawa Timur Lengkap Beserta Keterangan dan Gambarnya

Dipublikasikan oleh Admin pada 23 Juli 2025

Pada artikel ini disajikan gambar peta Provinsi Jawa Timur secara lengkap meliputi peta jalan, kabupaten dan kota beserta gambar dengan ukuran besar plus keterangannya. Dengan melihat informasi peta Jawa Timur berikut ini, diharapkan dapat menambah wawasan kita dan mengetahui lokasi-lokasi jalan baik yang terpencil maupun di kota besar, mengetahui batas-batas wilayah antara kabupaten dan kota. Peta Jawa Timur di bawah ini juga bermanfaat bagi anda yang sedang melakukan perjalanan mudik atau pun keperluan wisata/liburan.

Selain peta dengan ukuran besar, Anda juga bisa melihat peta Jawa Timur secara langsung melalui satelit via google map. Dengan cara ini, kalian bisa mengetahui posisi Anda dan mencari serta mengukur jarak lokasi yang akan anda tuju. Jawa Timur memang sangat luas, terdapat sekitar 29 kabupaten dan 9 kota, melalui peta Jawa Timur di bawah ini Anda akan mengetahui lokasi dimanapun di Jatim. Oke, langsung saja simak selengkapnya berikut ini.

Peta Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

Dari gambar peta Jawa Timur diatas dapat kita ketahui lokasi kabupaten-kabupaten dan kota. Warna ping merupakan keterangan kota ditandai dengan huruf A-I. Hijau adalah wilayah Kabupaten, Ungu merupakan Ibukota Kabupaten. Kalian bisa melihat letak kabupaten dan kota beserta batas-batas wilayahnya ditandai dengan garis hitam.

Provinsi Jawa Timur terletak dibagian timur Pulau Jawa, memiliki luas wilayah sekitar 47.922 km2 dengan ibu kotanya adalah Surabaya. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2017, populasi manusia/penduduk di Jawa Timur mencapai sekitar 42 juta jiwa lebih (terbanyak ke dua setelah Jawa Barat). Dari gambar peta Jawa Timur diatas, diketahui bahwa batas-batas wilayah provinsi ini antara lain : berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah disebelah barat, Laut Jawa disebelah Utara, Selat Bali disebelah Timur dan Samudra Hindia di bagian selatan.

Peta Jalan di Jawa Timur

Peta Jawa Timur di atas merupakan peta jalan, anda bisa melihat jalan-jalan utama di Jatim yang menghubungkan antara satu daerah tertentu ke daerah lain baik itu antar kabupaten maupun kota. Peta jalan di Provinsi Jawa Timur diatas ditandai dengan garis berwarna kuning.

Jika gambar peta di atas dirasa kurang lengkap, berikut ini tambahan gambar peta Jawa Timur ukuran besar yang bisa anda lihat maupun mendownloadnya:

Selain mengetahui jalan penghubung anta kabupaten dan kota di Jatim, melalui peta Jawa Timur berukuran besar diatas anda dapat mengetahui lokasi gunung-gunung tinggi di provinsi ini. Warna merah merupakan gunung aktif dan hijau tidak aktif.

Berikut ini informasi daftar 29 kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan keterangan luas wilayahnya, antara lain:

Berikut ini informasi daftar 29 kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan keterangan luas wilayahnya, antara lain :

- Kabupaten Bangkalan, luas wilayah 1,001 km2.

- Kabupaten Banyuwangi, luas wilayah 363,16 km2.

- Kabupaten Blitar, luas wilayah 700 km2.

- Kabupaten Bojonegoro, luas wilayah 508,8 km2.

- Kabupaten Bondowoso, luas wilayah 472,26 km2.

- Kabupaten Gresik, luas wilayah 1.098 km2.

- Kabupaten Jember, luas wilayah 787,47 km2.

- Kabupaten Jombang, luas wilayah 1.036,27 km2.

- Kabupaten Kediri, luas wilayah 1.531,34 km2.

- Kabupaten Lamongan, luas wilayah 753,2 km2.

- Kabupaten Lumajang, luas wilayah 571,7 km2.

- Kabupaten Madiun, luas wilayah 654,78 km2.

- Kabupaten Magetan, luas wilayah 901,5 km2

- Kabupaten Malang, luas wilayah 875,96 km2.

- Kabupaten Mojokerto, luas wilayah 1.199,4 km2.

- Kabupaten Nganjuk, luas wilayah 850 km2

- Kabupaten Ngawi, luas wilayah 705,78 km2.

- Kabupaten Pacitan, luas wilayah 387 km2.

- Kabupaten Pamekasan, luas wilayah 1.117,09 km2

- Kabupaten Pasuruan, luas wilayah 928,97 km2.

- Kabupaten Ponorogo, luas wilayah 620 km2.

- Kabupaten Probolinggo, luas wilayah 665 km2.

- Kabupaten Sampang, luas wilayah 690 km2.

- Kabupaten Sidoarjo, luas wilayah 2.703 km2.

- Kabupaten Situbondo, luas wilayah 433,3 km2.

- Kabupaten Sumenep, luas wilayah 494 km2.

- Kabupaten Trenggalek, luas wilayah 628 km2.

- Kabupaten Tuban, luas wilayah 551,5 km2.

- Kabupaten Tulungagung, luas wilayah 891 km2.

- Kota Batu, luas wilayah 900 km2.

- Kota Blitar, luas wilayah 3.891 km2.

- Kota Kediri, luas wilayah 4.218 km2.

- Kota Madiun, luas wilayah 5.981 km2.

- Kota Malang, luas wilayah 7.800 km2.

- Kota Mojokerto, luas wilayah 6.792 km2.

- Kota Pasuruan, luas wilayah 5.991 km2.

- Kota Probolinggo, luas wilayah 7.924 km2.

- Kota Surabaya, luas wilayah 8304 km2

Sumber: sumbersejarah1.blogspot.com

Industri Kontruksi

Sertifikasi Kompetensi Jasa Konstruksi: Kunci Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja atau Formalitas Administratif?

Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 09 Juli 2025

Tantangan Besar Dunia Konstruksi Indonesia

Industri konstruksi di Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal kualitas tenaga kerja. Meskipun sektor ini menjadi tulang punggung pembangunan nasional, realitas di lapangan menunjukkan mayoritas pekerja konstruksi masih didominasi oleh tenaga kerja tradisional dengan tingkat pendidikan rendah dan pengalaman yang bervariasi. Pemerintah telah merespons isu ini dengan mewajibkan sertifikasi kompetensi melalui Undang-undang No. 2 Tahun 2017, namun efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan. Apakah sertifikasi benar-benar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja konstruksi, atau hanya menjadi beban administratif?

Artikel ini mengulas secara kritis hasil penelitian Embun Sari Ayu, Indra Khaidir, dan Willy Widrev (2022) yang menganalisis hubungan antara kemampuan dan pengalaman pekerja konstruksi terhadap sertifikasi kompetensi jasa konstruksi di Kota Padang. Dengan mengangkat studi kasus nyata, data statistik, serta membandingkan dengan tren global dan penelitian lain, artikel ini bertujuan memberikan perspektif baru yang lebih relevan dan aplikatif bagi pembaca, pelaku industri, dan pembuat kebijakan.

Latar Belakang: Mengapa Sertifikasi Kompetensi Menjadi Isu Penting?

Realitas Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia

- Mayoritas pekerja konstruksi di Indonesia adalah tenaga kerja tradisional, banyak di antaranya hanya lulusan SD atau bahkan tidak sekolah.

- Banyak pekerja tumbuh tanpa pengetahuan teknik yang memadai, hanya mengandalkan pengalaman lapangan.

- Sertifikasi kompetensi diwajibkan oleh UU No. 2 Tahun 2017, namun implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama bagi pekerja berpengalaman tapi berpendidikan rendah.

Tantangan Sertifikasi di Lapangan

- Sertifikasi sering dianggap formalitas administratif, bukan alat pengembangan kompetensi.

- Banyak perusahaan konstruksi masih mempekerjakan pekerja tanpa sertifikat, terutama di proyek-proyek kecil dan daerah.

- Pemerintah daerah dihadapkan pada dilema: menerapkan aturan secara ketat bisa meningkatkan pengangguran, namun melonggarkan aturan berisiko menurunkan kualitas pekerjaan.

Metodologi Penelitian: Studi Kasus Kota Padang

Penelitian ini mengambil sampel 90 responden dari 7 proyek konstruksi di Kota Padang, terdiri dari mandor, tukang, dan pekerja. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta regresi linier berganda melalui aplikasi SPSS.

Variabel Utama

- Kemampuan tukang tradisional dalam bekerja

- Pengalaman kerja

- Kompetensi tukang tradisional

- Sertifikasi kompetensi jasa konstruksi

Temuan Kunci: Potret Nyata Tenaga Kerja Konstruksi di Padang

1. Penyebaran Sertifikasi Masih Rendah

- Hanya 34% pekerja konstruksi di Kota Padang yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

- Sebanyak 66% pekerja belum bersertifikasi, mayoritas bekerja di proyek-proyek informal atau tradisional.

- Jika aturan sertifikasi diterapkan secara ketat, 59 dari 90 pekerja dalam sampel berpotensi kehilangan pekerjaan.

2. Profil Pendidikan dan Pengalaman

- Mayoritas pekerja adalah lulusan SMP (38%) dan SD (30%), hanya 16% yang lulusan SMA.

- 64% responden memiliki pengalaman kerja lebih dari 1 tahun, sedangkan 36% kurang dari 1 tahun.

- Pekerja usia 31-40 tahun mendominasi (57%), diikuti pekerja di atas 40 tahun (36%).

3. Hubungan Kemampuan, Pengalaman, dan Sertifikasi

- Hasil regresi menunjukkan kemampuan dan pengalaman kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi tukang.

- Namun, kemampuan dan pengalaman hanya menjelaskan 43,9% variasi kompetensi (Adjusted R Square 0,439), sisanya dipengaruhi faktor lain seperti pendidikan, motivasi, dan lingkungan kerja.

- Kemampuan tukang tradisional memiliki pengaruh lebih dominan (36%) dibandingkan pengalaman kerja (33,29%) terhadap kompetensi.

- Persamaan regresi:

Y=4,333+0,386X1+0,529X2Y = 4,333 + 0,386X_1 + 0,529X_2Y=4,333+0,386X1+0,529X2

Artinya, peningkatan 1% kemampuan tukang akan meningkatkan kompetensi sebesar 38,6%, sedangkan peningkatan pengalaman 1% meningkatkan kompetensi 52,9%.

4. Sertifikasi Bukan Jaminan Peningkatan Pendapatan

- Banyak tukang yang sudah bersertifikat mengaku tidak mengalami kenaikan pendapatan signifikan.

- Sertifikasi belum sepenuhnya diakui sebagai nilai tambah oleh pengguna jasa, terutama di proyek-proyek kecil.

Studi Kasus Lapangan: Realitas Sertifikasi di Proyek Konstruksi

Kasus 1: Tukang Berpengalaman tapi Tidak Bersertifikat

Seorang tukang batu berusia 45 tahun dengan pengalaman kerja 20 tahun tetap sulit mendapatkan proyek-proyek besar karena tidak memiliki sertifikat. Padahal, dari sisi keahlian dan produktivitas, ia diakui rekan-rekannya sebagai salah satu yang terbaik di proyek.

Kasus 2: Tukang Muda Bersertifikat tapi Minim Pengalaman

Seorang lulusan SMK teknik bangunan baru lulus sertifikasi, namun saat bekerja di lapangan, ia masih sering melakukan kesalahan teknis dan harus dibimbing tukang senior. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi tanpa pengalaman lapangan belum cukup menjamin kompetensi riil.

Analisis Kritis: Sertifikasi, Pengalaman, dan Tantangan Industri

Kelebihan Penelitian

- Menggunakan data lapangan aktual dari proyek konstruksi di Kota Padang.

- Analisis statistik yang komprehensif, termasuk uji validitas, reliabilitas, dan regresi linier berganda.

- Memberikan gambaran nyata tentang profil pekerja konstruksi Indonesia.

Keterbatasan

- Sampel terbatas pada Kota Padang, sehingga generalisasi ke daerah lain perlu kehati-hatian.

- Tidak membahas faktor eksternal lain seperti motivasi, budaya kerja, atau kebijakan perusahaan.

- Penelitian bersifat kuantitatif, sehingga aspek kualitatif (persepsi, motivasi, hambatan sosial) belum tergali mendalam.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

- Studi serupa di negara maju (misal, Inggris dan Jerman) menunjukkan sertifikasi kompetensi sangat dihargai dan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan serta mobilitas kerja.

- Di Indonesia, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Brockmann et al. (2008) yang menyoroti perbedaan konsep kompetensi antara negara Eropa dan negara berkembang.

- Penelitian lain di sektor konstruksi Asia Tenggara juga menemukan bahwa pengalaman kerja dan pelatihan informal masih menjadi faktor utama peningkatan kompetensi, sementara sertifikasi lebih bersifat administratif.

Implikasi Kebijakan: Apa yang Harus Dilakukan?

1. Sertifikasi Harus Diikuti Penguatan Pelatihan dan Pengakuan Industri

- Pemerintah perlu memperluas akses pelatihan berbasis kompetensi, bukan sekadar ujian formal.

- Sertifikasi harus diakui sebagai nilai tambah oleh industri, misal dengan insentif upah atau prioritas dalam tender.

2. Perlindungan Pekerja Tradisional

- Implementasi sertifikasi harus bertahap agar tidak menimbulkan lonjakan pengangguran.

- Program “recognition of prior learning” (RPL) perlu diperluas, agar pekerja berpengalaman bisa mendapatkan sertifikat tanpa harus mengikuti pelatihan dari awal.

3. Kolaborasi Pemerintah, Industri, dan Lembaga Pendidikan

- SMK dan politeknik harus menjadi pusat pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan industri.

- Industri konstruksi harus lebih aktif terlibat dalam penentuan standar kompetensi dan pelatihan.

4. Digitalisasi dan Inovasi Sertifikasi

- Sistem sertifikasi digital dan portofolio online bisa meningkatkan transparansi dan mobilitas tenaga kerja.

- Pengembangan aplikasi pelatihan daring dapat menjangkau pekerja di daerah terpencil.

Tren Global: Kompetensi, Sertifikasi, dan Masa Depan Konstruksi

- Transformasi digital di sektor konstruksi menuntut pekerja memiliki keterampilan baru, seperti penggunaan perangkat lunak desain, manajemen proyek digital, dan teknologi konstruksi hijau.

- Negara-negara maju telah mengintegrasikan sertifikasi dengan sistem pendidikan vokasi, sehingga lulusan baru otomatis memiliki sertifikat kompetensi.

- Di Indonesia, tantangan terbesar adalah mengubah paradigma bahwa sertifikasi bukan sekadar formalitas, melainkan alat untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup pekerja.

Opini: Sertifikasi Bukan Segalanya, Tapi Sangat Penting

Sertifikasi kompetensi jasa konstruksi memang bukan satu-satunya faktor penentu kualitas tenaga kerja. Pengalaman lapangan, pelatihan berkelanjutan, dan motivasi pribadi tetap sangat penting. Namun, tanpa sertifikasi, pekerja Indonesia akan sulit bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan globalisasi tenaga kerja.

Pemerintah perlu memastikan proses sertifikasi benar-benar mengukur kompetensi riil, bukan sekadar administrasi. Industri juga harus didorong untuk menghargai pekerja bersertifikat dengan insentif nyata. Di sisi lain, pekerja tradisional perlu difasilitasi agar pengalaman mereka diakui secara formal.

Rekomendasi Strategis untuk Indonesia

- Perluas akses pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan industri.

- Dorong pengakuan industri terhadap sertifikasi sebagai nilai tambah.

- Terapkan sistem RPL untuk pekerja berpengalaman.

- Kembangkan sistem sertifikasi digital dan aplikasi pelatihan daring.

- Perkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan.

Kesimpulan: Menuju Industri Konstruksi Indonesia yang Lebih Kompeten dan Kompetitif

Penelitian Embun Sari Ayu dkk. menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi jasa konstruksi penting, namun tidak cukup jika tidak diiringi pelatihan, pengakuan industri, dan perlindungan bagi pekerja tradisional. Pengalaman dan kemampuan tetap menjadi faktor utama, namun sertifikasi dapat menjadi jembatan menuju profesionalisme dan daya saing global. Indonesia harus belajar dari negara-negara maju dalam mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi, dan pengakuan industri secara sistematis.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif, inovatif, dan kolaboratif, sektor konstruksi Indonesia dapat menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten, tetapi juga siap menghadapi tantangan global.

Sumber

Embun Sari Ayu, Indra Khaidir, Willy Widrev. (2022). "Analisis Hubungan Kemampuan dan Pengalaman Pekerja Konstruksi Terhadap Sertifikasi Kompetensi Jasa Konstruksi". Jurnal Rekayasa Sipil, Vol. 18 No. 2, Juli 2022, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Andalas.

Air Bersih

Menguak Hubungan Pendanaan Infrastruktur Air dan Layanan Air Bersih: Resensi Kritis Studi Lerato Caroline Bapela di Afrika Selatan

Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 09 Juli 2025

Mengapa Uang Saja Tidak Cukup untuk Air Bersih?

Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia dan fondasi pembangunan berkelanjutan. Namun, di banyak negara berkembang, layanan air bersih masih jauh dari harapan meski dana infrastruktur terus digelontorkan. Apakah benar masalah utama selalu kekurangan dana? Atau ada faktor lain yang lebih menentukan? Disertasi Lerato Caroline Bapela (2017) berjudul “An Evaluation of the Relationship Between Water Infrastructure Financing and Water Provision in South Africa” membongkar mitos lama tersebut dan menawarkan sudut pandang baru yang sangat relevan, tidak hanya untuk Afrika Selatan, tapi juga negara-negara seperti Indonesia.

Artikel ini mengupas temuan utama, studi kasus, serta angka-angka penting dari penelitian Bapela, lalu mengaitkannya dengan tren global, tantangan industri, dan memberikan opini serta rekomendasi strategis yang bisa menjadi inspirasi bagi pembaca di Indonesia dan negara berkembang lainnya.

Latar Belakang: Krisis Air dan Dilema Investasi Infrastruktur

Afrika Selatan adalah salah satu negara di benua Afrika yang ekonominya paling maju, namun tetap menghadapi krisis air bersih yang akut. Pada 1994, dari sekitar 40 juta penduduk, 15,2 juta di antaranya belum memiliki akses air bersih. Bahkan setelah dua dekade reformasi, jutaan orang masih kekurangan layanan air layak. Pemerintah telah menggelontorkan investasi besar-besaran, terutama pada era 1970–1980, namun hasilnya jauh dari memuaskan. Urbanisasi pesat dan pertumbuhan penduduk membuat infrastruktur yang ada tak mampu mengejar kebutuhan.

Fenomena ini juga terjadi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana proyek air bersih kerap gagal memenuhi ekspektasi meski dana besar sudah dialokasikan.

Metodologi: Analisis Data dan Faktor Multi-Dimensi

Bapela menggunakan data arsip nasional Afrika Selatan dari periode 1994 hingga 2014. Data yang dianalisis meliputi pendanaan infrastruktur air, tingkat layanan air, efektivitas tata kelola, korupsi, kekerasan sosial, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Analisis dilakukan dengan regresi OLS fixed effect untuk melihat hubungan antar variabel secara objektif dan mendalam.

Temuan Utama: Dana Bukan Segalanya

1. Tidak Ada Hubungan Signifikan antara Pendanaan dan Layanan Air

Salah satu temuan paling mengejutkan adalah tidak terdapat hubungan signifikan antara besaran dana infrastruktur air dan peningkatan layanan air. Hasil regresi statistik menunjukkan p-value sebesar 0,06, lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Artinya, menambah dana saja tidak otomatis memperbaiki akses air bersih masyarakat.

2. Faktor Non-Finansial Lebih Berpengaruh

Penelitian ini justru menemukan bahwa faktor-faktor seperti korupsi, kekerasan sosial, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat jauh lebih menentukan kualitas layanan air. Beberapa angka penting dari penelitian Bapela antara lain:

- Setiap kenaikan 1% dalam akuntabilitas dapat meningkatkan layanan air hingga 124%.

- Setiap kenaikan 1% tingkat korupsi menurunkan layanan air lebih dari 4%.

- Peningkatan 1% kekerasan sosial menurunkan layanan air lebih dari 3%.

- Keterlibatan masyarakat (voice) sangat berpengaruh; setiap kenaikan 1% dapat meningkatkan layanan air hingga 249%.

3. Layanan Air Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Analisis lanjutan menunjukkan bahwa peningkatan akses air berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan produksi pangan. Setiap kenaikan 1% layanan air, tingkat kemiskinan turun dan produksi sereal naik hingga 553%. Ini membuktikan bahwa layanan air bersih adalah katalisator utama pembangunan ekonomi dan sosial.

Studi Kasus: Afrika Selatan sebagai Cermin Negara Berkembang

Kesenjangan Investasi dan Realitas Lapangan

Pada tahun 2011, kekurangan investasi infrastruktur air di Afrika Selatan diperkirakan lebih dari R600 miliar per tahun. Meski ada peningkatan dana, layanan air tetap stagnan di banyak daerah, terutama pedesaan. Di sisi lain, praktik korupsi, birokrasi yang lemah, dan minimnya pengawasan membuat dana yang besar tidak berdampak signifikan pada layanan air.

Dampak Sosial: Protes dan Kekerasan

Kekurangan air bersih sering memicu protes sosial yang berujung pada kekerasan. Banyak warga melakukan boikot pembayaran, sambungan ilegal, hingga menggugat pemerintah secara hukum. Ini menunjukkan bahwa kegagalan layanan air bukan hanya soal teknis, tapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan politik.

Analisis Kritis: Kelebihan, Keterbatasan, dan Perbandingan Penelitian

Kelebihan Studi

- Pendekatan holistik: Tidak hanya melihat aspek keuangan, tapi juga tata kelola, sosial, dan politik.

- Model konseptual baru: Menawarkan kerangka kerja yang bisa diadaptasi negara berkembang lain.

- Relevansi global: Temuan bisa diaplikasikan di banyak negara yang menghadapi tantangan serupa.

Keterbatasan

- Data sekunder: Ketergantungan pada data pemerintah bisa memunculkan bias.

- Generalisasi: Konteks politik dan sosial tiap negara berbeda, sehingga butuh penyesuaian sebelum mengadopsi model ini.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

Temuan Bapela sejalan dengan studi di Asia dan Amerika Latin yang menekankan pentingnya tata kelola, pemberantasan korupsi, dan partisipasi masyarakat dalam layanan air. Di Indonesia, banyak program air bersih gagal karena hanya fokus pada proyek fisik tanpa memperbaiki tata kelola dan transparansi.

Implikasi untuk Kebijakan dan Industri

Rekomendasi Strategis

- Fokus pada tata kelola dan akuntabilitas. Pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan, pelaporan, dan transparansi penggunaan dana.

- Pemberantasan korupsi. Penguatan lembaga anti-korupsi dan sanksi tegas bagi pelaku sangat penting.

- Peningkatan partisipasi masyarakat. Libatkan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi proyek air.

- Penguatan kapasitas SDM. Tingkatkan kompetensi pegawai dan pemangku kepentingan di sektor air.

- Kolaborasi multi-sektor. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk inovasi layanan air.

Pelajaran untuk Indonesia dan Negara Berkembang Lain

- Jangan hanya mengandalkan proyek fisik. Infrastruktur tanpa tata kelola yang baik akan gagal.

- Transparansi dan partisipasi publik harus menjadi inti setiap proyek layanan publik.

- Manfaatkan teknologi digital. Digitalisasi pelaporan dan pengawasan bisa meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Tren Global: Dari Infrastruktur Menuju Tata Kelola

Target SDGs menekankan pentingnya akses air bersih dan sanitasi yang layak, namun juga menuntut tata kelola yang transparan dan partisipatif. Kota-kota besar di negara berkembang kini menghadapi tantangan serupa, sehingga pembelajaran dari Afrika Selatan sangat relevan untuk kota-kota di Indonesia, India, dan Afrika. Teknologi digital seperti big data, IoT, dan aplikasi pelaporan masyarakat mulai diadopsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan layanan.

Opini dan Kritik: Menembus Mitos “Uang adalah Segalanya”

Penelitian ini membongkar mitos bahwa dana besar otomatis menghasilkan layanan air yang baik. Fakta di lapangan membuktikan, tanpa tata kelola yang baik, dana hanya akan menjadi “bensin” bagi korupsi dan inefisiensi. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik: infrastruktur, tata kelola, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus berjalan bersama.

Namun, penelitian ini juga perlu dilengkapi dengan data primer dan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika sosial dan politik di balik angka-angka statistik. Adaptasi model ke konteks lokal sangat penting agar rekomendasi benar-benar bisa diimplementasikan.

Kesimpulan: Paradigma Baru Pembangunan Layanan Air Bersih

Studi Bapela menegaskan bahwa pembiayaan infrastruktur hanyalah salah satu bagian dari ekosistem layanan air bersih. Keberhasilan layanan air sangat ditentukan oleh tata kelola, akuntabilitas, pemberantasan korupsi, dan partisipasi masyarakat. Negara berkembang seperti Indonesia dapat mengambil pelajaran penting: investasi besar harus diimbangi dengan reformasi tata kelola dan pemberdayaan masyarakat jika ingin mencapai target layanan air berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.

Sumber

Lerato Caroline Bapela. (2017). "An Evaluation of the Relationship Between Water Infrastructure Financing and Water Provision in South Africa". Doctoral Thesis, University of Limpopo.