Green Supply Chain Management

Faktor Kritis dalam Implementasi Praktik Rantai Pasokan Hijau di Heineken International

Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati pada 21 Februari 2025

Pendahuluan

Penelitian "Factors Critical to the Implementation of GSCM Practice in Heineken International" oleh Shellybrown Ekane dan Vanessa Nshimirimana (2012) membahas langkah-langkah strategis yang diambil Heineken dalam mengadopsi Green Supply Chain Management (GSCM). Dengan fokus pada pengadaan hijau, desain produk ramah lingkungan, dan logistik hijau, studi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dengan pemasok, pelatihan internal, serta dukungan manajemen untuk mencapai keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Metodologi Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua perwakilan dari Heineken International. Penelitian juga memanfaatkan data sekunder dari laporan tahunan dan publikasi terkait.

Tujuan Penelitian:

- Mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan GSCM.

- Menganalisis manfaat ekonomi dan lingkungan yang diperoleh dari implementasi GSCM.

Faktor Kritis dalam Implementasi GSCM

- Green Procurement (Pengadaan Hijau)

- Heineken menggunakan Supplier Code untuk memastikan pemasok mematuhi standar lingkungan.

- Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi jejak karbon pada rantai pasokan bahan baku.

- Contoh: Program ini mengurangi emisi karbon hingga 6,4 kg CO2/hl, dengan target pengurangan energi sebesar 50% pada 2020.

- Green Manufacturing (Produksi Ramah Lingkungan)

- Heineken fokus pada produksi berkelanjutan dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti biomassa dan tenaga surya.

- Inisiatif ini mencakup pengurangan limbah dan efisiensi produksi, seperti penggunaan fridges hemat energi yang mengurangi konsumsi hingga 35%.

- Green Distribution (Distribusi Hijau)

- Implementasi logistik hijau dilakukan dengan memanfaatkan model jejak karbon untuk optimasi rute distribusi.

- Heineken bekerja sama dengan mitra logistik untuk mengurangi emisi transportasi, termasuk di sektor pengiriman laut dan darat.

- Reverse Logistics (Logistik Terbalik)

- Proses daur ulang produk melibatkan pengumpulan kembali kemasan bekas untuk digunakan ulang.

- Contoh: Inisiatif daur ulang di Heineken Bulgaria menunjukkan efisiensi biaya dan dampak lingkungan positif.

Dukungan Manajemen dan Pelatihan

- Dukungan Manajemen Puncak: Tim manajemen memberikan arahan strategis untuk memastikan keberhasilan GSCM.

- Pelatihan Karyawan: Pelatihan tentang prinsip-prinsip hijau diberikan kepada karyawan dan pemasok, meningkatkan kesadaran lingkungan di seluruh organisasi.

Hasil dan Manfaat Implementasi

- Manfaat Ekonomi:

- Efisiensi biaya dari pengelolaan limbah melalui logistik terbalik.

- Peningkatan nilai perusahaan karena inovasi produk dan pemasaran ramah lingkungan.

- Manfaat Lingkungan:

- Pengurangan emisi karbon di seluruh rantai pasokan.

- Implementasi desain produk yang lebih ramah lingkungan dan penggunaan energi terbarukan.

- Manfaat Sosial:

- Kolaborasi dengan komunitas lokal untuk menciptakan dampak sosial yang positif melalui inisiatif seperti program Brewing a Better Future.

Studi Kasus: Program Brewing a Better Future (BaBF)

Program ini diluncurkan oleh Heineken untuk memastikan keberlanjutan di seluruh operasinya.

- Pilar Utama: Dampak lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peran bir dalam masyarakat.

- Hasil: Target 2020 untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi telah menghasilkan kemajuan yang signifikan, termasuk pengurangan energi hingga 25% di beberapa pabrik.

Tantangan dalam Implementasi

- Biaya Awal: Investasi besar dalam teknologi hijau membutuhkan dukungan finansial jangka panjang.

- Kepatuhan Pemasok: Tidak semua pemasok siap untuk memenuhi standar tinggi yang ditetapkan.

- Kompleksitas Logistik: Integrasi praktik hijau memerlukan perubahan besar dalam proses distribusi tradisional.

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa implementasi GSCM di Heineken memberikan dampak positif pada keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan dukungan manajemen, kolaborasi dengan pemasok, serta inovasi dalam logistik dan desain produk, Heineken telah menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan. Namun, tantangan seperti biaya tinggi dan resistensi pemasok tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Sumber Artikel: Ekane, S., & Nshimirimana, V. (2012). Factors Critical to the Implementation of GSCM Practice in Heineken International. Master Thesis, Mälardalen University.

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Transformasi Infrastruktur di Indonesia: Membangun Masa Depan yang Terhubung dan Berdaya Saing

Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 21 Februari 2025

Melanjutkan pembangunan infrastruktur

Sejumlah pihak menuntut pemerintah mendatang melanjutkan program pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasan mereka berasal dari kemampuan program ini dalam menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian, meningkatkan konektivitas, dan mengurangi biaya logistik.

Antara tahun 2014 dan 2024, sekitar Rp3.600 triliun telah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek infrastruktur. Pendanaan besar ini telah memfasilitasi pembangunan berbagai bendungan, bandara, pelabuhan, jalan tol, dan pembangkit listrik selama periode tersebut.

Pada tahun 2014, jalan tol yang beroperasi menempuh jarak 804 kilometer (km). Pada bulan Maret 2023, panjang jalan tol telah meningkat secara signifikan menjadi 2.687 km, dan diperkirakan akan melampaui 3.000 km pada akhir tahun 2024. Selain itu, panjang jalan umum meningkat dari 517,75 ribu km pada tahun 2014 menjadi 549,16 ribu km pada tahun 2022. , menandai peningkatan 32,41 ribu km.

Berikutnya, kapasitas pembangkit listrik meningkat dari 53 gigawatt pada tahun 2014 menjadi 81,2 gigawatt pada tahun 2022. Kapasitas bendungan melonjak dari 6,39 miliar meter kubik pada tahun 2014 menjadi 16,96 miliar meter kubik pada tahun 2022. Jumlah bandara meningkat dari 237 pada tahun 2014 menjadi 187 pada tahun 2022. Sementara itu, jumlah pelabuhan juga meningkat dari 1.655 unit pada tahun 2014 menjadi 3.157 unit pada tahun 2022.

Peningkatan konektivitas tetap menjadi kekuatan pendorong di balik pengurangan biaya logistik. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya logistik nasional mengalami penurunan signifikan dari 23,8% pada tahun 2018 menjadi 14,29% pada tahun 2022. Dalam Indeks Daya Saing Global sektor infrastruktur versi IMD, peringkat Indonesia mengalami peningkatan dari peringkat 54 pada tahun 2014 menjadi saat ini. posisi 51.

Proyek infrastruktur juga menciptakan lapangan kerja. Pada tahun 2016 hingga 2023, proyek strategis nasional (PSN) yang meliputi beberapa proyek infrastruktur besar menyerap 2,71 juta tenaga kerja.

Pada Pilpres 2024 kali ini, duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka tetap unggul atas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Berdasarkan data real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan perolehan 77% total suara, Prabowo memperoleh 58,8%, Anies 24,4%, dan Ganjar 16,7%.

Hal ini sejalan dengan hasil hitung cepat lembaga survei yang mencatatkan perolehan suara Prabowo sebesar 57%-59%. Pelantikan Prabowo-Gibran rencananya akan dilakukan pada Oktober 2024.

Eliza Mardian, Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, menuturkan, pemerintahan baru diharapkan dapat melanjutkan program infrastruktur yang telah dirintis pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan perencanaan yang matang.

Diharapkan dapat menata sistem logistik nasional, kata Eliza saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, Senin (26/2/2024).

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa salah satu sektor infrastruktur yang harus ditingkatkan adalah transportasi berbasis kereta api. Alasannya terletak pada efisiensi angkutan barang kereta api dibandingkan infrastruktur darat lainnya, seperti pembangunan jalan tol.

“Pemerintah saat ini lebih memilih membangun infrastruktur kereta penumpang, seperti Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Faktanya, untuk menekan biaya logistik, angkutan barang dengan kereta api lebih efisien dibandingkan jalan tol,” tegasnya.

Ke depan, kata dia, pembangunan infrastruktur perkeretaapian akan semakin mendesak terutama di luar Pulau Jawa untuk menekan biaya logistik nasional. Selain itu, menurut Eliza, pemerintah mendatang harus mengoptimalkan infrastruktur multimoda.

“Oleh karena itu, penting untuk membangun konektivitas di seluruh moda transportasi, mulai dari kereta api darat hingga kapal laut. Hal ini memerlukan optimalisasi pelabuhan-pelabuhan kecil dan jalan-jalan daerah, sehingga menjamin revitalisasi perdagangan dalam daerah,” ujarnya.

Eliza menyarankan agar rencana pembangunan infrastruktur ke depan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Studi kelayakan yang transparan dan tepat sangat penting pada tahap ini. Inisiatif utamanya melibatkan peningkatan tata kelola kelembagaan untuk memastikan keandalan dan optimalisasi.

“Kalau tidak terorganisir, apapun infrastrukturnya, manfaatnya tidak bisa dinikmati masyarakat. Misalnya Bandara Kertajati yang rencananya akan dibuka kawasan baru ternyata tidak menggerakkan perekonomian daerah,” jelas Eliza.

Peneliti Inti Indonesia Yusuf Redny Manilet mengatakan salah satu aspek yang dapat digenjot dalam APBN 2025 adalah pembangunan infrastruktur yang terkait dengan upaya percepatan industrialisasi. Meskipun pemerintah secara agresif membangun infrastruktur dalam 10 tahun terakhir, terdapat ketidakhadiran integrasi antara infrastruktur dan kawasan industri.

“Inilah yang menyebabkan biaya logistik di dalam negeri masih relatif tinggi. Saya yakin integrasi pembangunan infrastruktur dengan kawasan ekonomi khusus harus menjadi fokus pembahasan dan implementasi kebijakan fiskal tahun depan,” kata Yusuf.

Yusuf mengatakan, kawasan ekonomi khusus harus dilengkapi infrastruktur dari dan menuju kawasan tersebut. Oleh karena itu, infrastruktur dapat mendorong industrialisasi yang saat ini dilakukan pemerintah.

Yusuf menegaskan, kawasan ekonomi khusus harus dilengkapi infrastruktur komprehensif yang menghubungkan dari dan ke kawasan tersebut. Dengan cara ini, infrastruktur dapat secara efektif mendorong upaya industrialisasi yang sedang dilakukan pemerintah.

Selain itu, Yusuf menuturkan, salah satu tantangannya terletak pada perolehan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Permasalahan ini harus diatasi secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Saya yakin ini adalah tanggung jawab kolektif para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi opsi pendanaan alternatif yang tersedia di negara ini,” katanya.

Disadur dari: www.pwc.com

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Perbandingan Karakteristik Perumahan Sosial di Belanda dan Indonesia

Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 21 Februari 2025

Pendahuluan

Perumahan sosial merupakan salah satu jenis hunian yang berfokus pada akomodasi kepemilikan penghuni, yang mana aturan aksesnya ditetapkan oleh pemerintah untuk rumah tangga atau penduduk yang kesulitan untuk mendapatkan hunian dengan harga terjangkau (The European Federation of Public, Cooperative and Social Housing, 2011). Penjelasan lain yang disampaikan oleh Parlemen Eropa, Braga dan Palvarini (2013) menyebutkan tiga elemen umum dalam mendefinisikan perumahan sosial: 1. Misi untuk kepentingan umum; 2. Komitmen dan tujuan untuk meningkatkan pasokan perumahan yang terjangkau; 3. Mendefinisikan target spesifik dalam hal sosial-ekonomi, status, atau tingkat kerentanan.

Kemunculan konsep perumahan sosial dipicu oleh fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa sifat penggunaan lahan perkotaan selalu meningkat seiring dengan pasokan yang tetap atau terbatas yang dihadapkan pada permintaan yang terus meningkat untuk perluasan hunian. Terminologi umum perumahan sosial mengacu pada akomodasi yang terjangkau bagi penghuni berpenghasilan rendah atau segmen masyarakat tertentu (Braga, M., dan P. Palvarini. 2013). Kelompok yang ditargetkan dapat mencakup anak yatim piatu, lansia, penyandang disabilitas, pengungsi, orang tua tunggal, tunawisma, dll. Negara atau pemerintah biasanya menyediakan jenis perumahan ini, bukan sektor swasta.

Artikel ini akan membandingkan karakteristik perumahan sosial di Belanda dan Indonesia. Namun, beberapa karakteristik yang melekat pada Belanda sebagai negara maju, dan Indonesia masih berjuang untuk menyediakan perumahan sosial yang terjangkau. Beberapa karakteristik akan diuraikan, termasuk sejarah singkat, definisi dan terminologi, kondisi hukum dan peraturan, serta tipologi fisik dan aspek spasial dalam mengembangkan perumahan sosial. Sebagai rangkuman, artikel ini akan memberikan beberapa poin penting dari perbedaan perumahan sosial dalam bentuk tabel.

Perbandingan Definisi dan Terminologi yang Muncul

Sebagai konteks awal, upaya untuk membangun perumahan sosial Belanda meningkat setelah era pascaperang Belanda pada tahun 1970-an. Dipicu oleh kekuatan politik Kiri, subsidi perumahan, dan pinjaman menjadi semakin meluas hingga munculnya perumahan sosial. Kemudian, arah baru peraturan perumahan bergeser ke rezim neoliberalisme setelah krisis keuangan Belanda pada tahun 2008, yang memungkinkan asosiasi perumahan untuk melayani pengembangan pasar swasta. Transformasi ini menciptakan penurunan pembagian stok perumahan dengan asosiasi perumahan (Bijman, 2019).

Perumahan sosial di Belanda terutama ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan stok perumahan sosial merupakan kewajiban pemerintah negara bagian. Bentuk lain dari ketentuan ini adalah memberikan subsidi perumahan kepada masyarakat. Hingga 29 persen dari stok perumahan di Belanda berasal dari perumahan sosial. Batas tarif sewa ini adalah 710 euro per bulan. Dalam jangka pendek, perumahan sosial di Belanda mengacu pada jenis hunian yang disubsidi oleh negara (Deursen, 2023). Sejujurnya, akses terhadap perumahan sosial di Belanda terbuka untuk semua segmen masyarakat, bukan hanya untuk beberapa kelompok tertentu yang ditargetkan. Alokasi penghuni perumahan sosial dapat menjebak masyarakat berpenghasilan menengah, sementara kriteria mereka tidak memenuhi persyaratan dan sulit untuk menemukan rumah lain yang terjangkau di pasar perumahan terbuka Belanda (Bijman, 2019). Namun demikian, Belanda menjadi negara teratas dalam menyediakan perumahan sosial; satu dari setiap tiga rumah tangga adalah unit perumahan sosial. Fenomena ini menjadi perhatian karena sistem neoliberalisme akan menjadi bumerang bagi penyediaan perumahan terjangkau di Belanda seperti kelangkaan stok perumahan, gentrifikasi sosial, atau bahkan krisis ekonomi (Schilder, 2018). Mengacu pada peraturan zonasi Belanda, perumahan sosial dikategorikan secara khusus yang mengecualikan pengembang swasta untuk menjaga agar harga sewa perumahan sosial tetap stabil.

Sementara itu, pembangunan sektor perumahan sosial di Indonesia dijamin oleh pemerintah negara seperti yang tertuang dalam konstitusi dasar. Perumahan yang terjangkau dianggap sebagai salah satu kebutuhan dan hak dasar masyarakat. Kurangnya ketentuan pendanaan berbasis bantuan untuk perumahan memuncak pada krisis ekonomi nasional pada tahun 1998, sehingga gerakan liberalisasi dimulai (Salim, 2019). Karena keterbatasan pemerintah ini, tujuan penyediaan perumahan sosial adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki beberapa kriteria seperti gaji tahunan minimum, kerentanan pekerjaan yang tinggi, dan mantan penghuni permukiman kumuh. Di lapangan, istilah ini bukanlah hal yang penting untuk diperdebatkan. Beberapa tujuan khusus diberikan pada istilah sosial ini, seperti perumahan untuk anak yatim piatu, lansia, dan disabilitas juga dianggap sebagai perumahan sosial. Namun hal ini direncanakan secara simultan dari atas ke bawah berdasarkan urgensi kota. Mengenai perencanaan perumahan yang paling banyak digunakan, diskusi akan difokuskan pada perumahan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki jalur perencanaan, desain kelembagaan, dan kerangka kebijakan yang lebih jelas.

Perbandingan Hukum, Peraturan, dan Kelembagaan

Asosiasi perumahan atau Woonverenigingen memimpin manajemen perumahan sosial Belanda; asosiasi atau yayasan sektor nirlaba ini menyediakan perumahan sosial secara mandiri. Asosiasi ini beranggotakan beberapa pemangku kepentingan: pemilik rumah, pengembang, dan manajer aset. Saat ini, setidaknya ada 425 bisnis yang terdaftar secara khusus, yang dikenal sebagai perusahaan sosial, yang bekerja untuk mencapai tujuan sosial. Mereka memastikan pasokan perumahan murah dan berkualitas tinggi yang memadai bagi masyarakat yang kurang beruntung dan mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah. Mereka memonitor kinerja sosial mereka secara ketat, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan, dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan publik dan masyarakat atas keputusan kebijakan mereka (Deursen, 2023). Organisasi ini sangat penting untuk menjembatani antara penghuni dan negara. Beberapa peran asosiasi perumahan meliputi pengembangan, pembangunan, pemeliharaan, transaksi saham, dan layanan langsung kepada penghuni. Peran ini tidak ditentukan oleh pemerintah. Namun, pemerintah hanya menetapkan hukum standar minimum untuk perlindungan penghuni termasuk hak sewa penghuni, penghukuman tempat tinggal, dan siapa saja yang menerima manfaatnya.

Proses pembangunan perumahan sosial Belanda disusun oleh pemerintah kota. Pertama, pemerintah kota akan memberlakukan rencana zonasi yang terdiri dari bidang-bidang tertentu yang memungkinkan pengembangan perumahan sosial. Alat zonasi ini berorientasi untuk memadatkan area di kota dan memungkinkan asosiasi perumahan untuk menjaga stok perumahan tetap siap. Kemudian, izin pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah kota sementara asosiasi perumahan mulai mengajukan pembangunan ke dalam zona tersebut. Perjanjian kinerja pembangunan harus menjadi persyaratan untuk mendapatkan izin pembangunan, meskipun tidak memiliki status hukum yang kuat, komunikasi, dan kepercayaan para pemangku kepentingan adalah kunci untuk memungkinkan pembangunan.

Sebelum tahun 2015, pemerintah daerah Belanda harus menyediakan perumahan yang terjangkau melalui kebijakan tanah, misalnya dengan memberikan diskon harga tanah jika digunakan untuk membangun stok perumahan baru yang terjangkau. Namun, kebijakan perumahan tidak memberlakukan keterlibatan yang kuat antara negara, penyewa, dan pemerintah kota. Sistem perumahan di Belanda diatur di bawah Undang-Undang Perumahan 2015 yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Undang-undang ini memberikan kewajiban kepada asosiasi perumahan untuk memastikan harga sewa yang sesuai untuk masyarakat berpenghasilan rendah ke dalam persediaan perumahan. Undang-undang ini membawa desentralisasi pembangunan perumahan sosial, terutama di pasar perumahan. Beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh asosiasi perumahan adalah keterjangkauan, kualitas, dan manajerial (Schilder, 2018).

Peraturan pelengkap adalah sistem kontrol sewa yang bergantung pada titik perumahan. Titik perumahan ini bergantung pada 25% pajak properti pasar dan 75% atribut perumahan, termasuk ukuran, lokasi, aksesibilitas, jaringan energi, dll. Konsekuensinya adalah harga sewa yang tidak terkendali di kota-kota yang menarik seperti Amsterdam dan Den Haag. Namun demikian, asosiasi perumahan biasanya tidak mengambil tingkat sewa semaksimal mungkin. Namun, sebagian besar tempat tinggal ini disewakan secara sukarela di bawah kendali sewa, yang menyiratkan harga kesepakatan akan berada di bawah nilai pasar (sekitar 710 euro per bulan). Aturan kontrol sewa ini juga akan melindungi penyewa dari status kependudukan yang sah di perumahan sosial.

Untuk mengajukan izin ke perumahan sosial, calon penghuni harus mendaftar melalui platform pihak ketiga. Kemudian, stok alokasi perumahan akan disesuaikan dengan beberapa kriteria seperti pendapatan dan ukuran rumah tangga. Penghuni prioritas akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk dipilih, sementara sisanya akan ditempatkan di daftar tunggu. Di sisi lain, untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pembangunan, terdapat Sistem Poin Penilaian Perumahan(Woning Waarderings Stelsel, WWS) yang mengevaluasi standar kode bangunan ke dalam akumulasi poin penilaian. Sistem ini menilai bangunan berdasarkan beberapa kategori seperti ukuran, efisiensi energi, dan lokasi. Melalui sistem ini, baik asosiasi perumahan maupun pengembang swasta perumahan sosial dapat meningkatkan unit mereka jika memenuhi poin tertentu. Sebagai contoh, jika nilainya di bawah 140, maka unit yang diizinkan terbatas. Namun jika nilainya di atas 140, maka pengembang atau asosiasi dapat mengubah harga sewa sesuai dengan harga pasar. Gambar 2 di bawah ini menunjukkan bahwa salah satu proyek perumahan sosial terbaik, Maliekos, disewakan di bawah ambang batas liberalisasi terkait penilaian WWS.

Proyek Malieklos oleh Woondstad Rotterdam, Deursen 2023

sumber: ruhkhism26.medium.com

Di Indonesia, perumahan sosial memiliki orientasi untuk menyediakan unit rumah yang terjangkau dengan harga sewa yang rendah, bahkan hingga 90% lebih murah dibandingkan dengan apartemen komersial biasa. Itu berarti subsidi sektor perumahan sangat tinggi dari Kementerian Perumahan Rakyat dan Urusan Umum. Sebagai catatan, jika kualitas hidup penghuni sudah membaik seperti mendapatkan pekerjaan tetap, atau memiliki usaha sendiri, mereka harus pindah dari perumahan tersebut (Santoso, 2018). Tingkat penyediaan setiap tingkat perencanaan dibagi ke dalam skala wilayah pengembangan. Hal ini juga tergantung pada masing-masing tingkat pemerintahan. Area pengembangan untuk penyediaan perumahan tingkat nasional mencapai 30 hektar, provinsi mencapai 20 hektar, dan tingkat kota mencapai 10 hektar. Dalam kerangka kebijakan perencanaan saat ini, perumahan sosial masih belum memiliki nilai tawar yang baik di banyak daerah. Upaya perbaikan perencanaan masih berkutat pada penanganan permukiman kumuh seperti penyediaan utilitas permukiman, perbaikan unit-unit permukiman kumuh, dan pembuatan permukiman tematik perkotaan. Pembangunan perumahan sosial sebagai pilihan yang lebih murah dapat dilihat pada perumahan deret. Perumahan ini terdiri dari 2-3 lantai yang memiliki standar minimum sesuai dengan peraturan perumahan di Indonesia seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 di bawah ini.

Pembangunan Rumah Deret Jadi Opsi Perumahan Sosial yang Lebih Murah, Tribunnews.com, 2022

sumber: ruhkhism26.medium.com

Pemeliharaan menara perumahan sosial lebih bersifat bottom-up karena ada serikat pekerja yang terlibat dalam perwujudan demokrasi. Persatuan penghuni ini dapat menetapkan aturan mandiri apartemen seperti aktivitas yang diperbolehkan, pemeliharaan fasilitas, dan aturan infrastruktur bersama, dan juga dapat berbeda di setiap wilayah.

Perbandingan Aspek Fisik dan Spasial

Hukum dalam keadaan sistem perumahan mencerminkan bagaimana karakteristik fisik dan spasial terwujud. Seperti yang telah disebutkan pada bab di atas tentang otoritas kota Belanda, kualitas fisik perumahan sosial juga diatur oleh peraturan yang mencakup selubung bangunan, kode bangunan, kualitas bangunan, atau bahkan aspek estetika (Bijman, 2019). Standar bangunan untuk perumahan komunal di Belanda cukup tinggi untuk memastikan keberlanjutan bangunan dan keselamatan penghuninya. Semua perumahan sosial di Belanda dibangun dalam bentuk bangunan rumah susun. Jumlah lantai di setiap bangunan perumahan sosial ditentukan oleh peraturan zonasi, yang dapat naik dan turun seiring dengan perubahan kepadatan yang diizinkan. Alokasi perumahan sosial yang diintegrasikan ke dalam peta zonasi(Bestemmingsplan) dan peraturan seperti pada Gambar 4 menunjukkan bahwa warna yang berbeda pada bidang bangunan mewakili setiap asosiasi perumahan di Woonstad, Rotterdam. Hal ini menggambarkan tipe asosiasi perumahan modern dan menciptakan lingkungan perumahan sosial berskala besar.

Alokasi Zonasi Perumahan Sosial di Rotterdam, Deursen, 2023

sumber: ruhkhism26.medium.com

Mengembangkan zona perumahan sosial di pusat kota, tentu saja tidak akan murah dengan membebaskan lahan. Orientasi perumahan sosial dapat mengurangi skala ekonomi kota, dan pasar tidak akan dapat masuk ke dalam pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kota memberikan subsidi lahan dalam jumlah besar untuk membebaskan lahan untuk tujuan pembangunan perumahan sosial (Deursen, 2023). Sebagai contoh di Rotterdam, harga tanah untuk rencana zonasi perumahan sosial dapat dikurangi dari 600 euro per m persegi menjadi hanya 80 euro. Secara tidak langsung, aturan ini membuat distribusi spasial dapat disesuaikan dengan mudah oleh rencana dan visi kota. Alokasi pembagian lahan dapat mengoptimalkan lokasi tempat tinggal penghuni menjadi lebih mudah dijangkau oleh fasilitas, pekerjaan, dan kesetaraan.

Aspek bangunan fisik yang dihargai oleh WWS membuat rumah-rumah sosial cukup mirip satu sama lain. Atribut bangunan harus sesuai dengan Pedoman Estetika Kota(welstandsnota) yang dikelola oleh komite estetika kota. Beberapa elemen yang perlu diperhatikan adalah bahan bangunan, massa, struktur, pola warna, ruang terbuka, dan desain lansekap. Upaya-upaya ini merupakan cara untuk menyelaraskan bangunan dengan lingkungan yang lebih luas. Pada bagian internal bangunan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga harus disediakan.

Pemerintah membangun gedung-gedung bertingkat daripada rumah tapak karena keterbatasan lahan di perkotaan. Bangunan perumahan sosial biasanya memiliki 6 lantai, sedangkan di kota-kota besar bisa mencapai 15 lantai. Sementara itu, sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih untuk tinggal di rumah tapak karena lebih mudah untuk mengembangkan diri, memodifikasi bangunan, dan mudah berinteraksi dengan penghuni lain (Santoso, 2018). Sehingga, citra masyarakat yang tinggal di Rusunawa dipandang sebagai masyarakat kelas bawah. Dalam banyak kasus, bangunan Rusunawa terletak di pinggiran kota terkait ketersediaan dan harga lahan. Hal ini mengurangi aksesibilitas pekerjaan bagi penghuni atau meningkatkan kesulitan untuk bepergian ke tempat kerja sebelumnya, dan banyak orang yang sering menolak proyek pemukiman kembali ini karena masalah ini.

The Jatinegara Rusunawa Project in Jakarta, Kontan.Nasional, 2014

sumber: ruhkhism26.medium.com

Kualitas fisik perumahan sosial di Indonesia harus memenuhi standar minimum konstruksi bangunan dan fasilitas dasar, dengan luas minimum ruang adalah 7,2 meter persegi per orang. Fasilitas khusus yang disediakan adalah koridor khusus dan ruang terbuka untuk mengakomodasi interaksi penghuni. Tentu saja, perilaku mata pencaharian masa lalu tidak dapat dihilangkan dengan mudah dalam sistem lingkungan yang baru. Meskipun perumahan sosial membawa keuntungan pada pergeseran kualitas lingkungan yang lebih baik, penghuni masih melakukan budaya lama seperti menjemur pakaian di luar gedung atau membuka mini market informal di unit mereka atau di depan menara.

Perbandingan Karakteristik Perumahan Sosial Antara Kedua Negara, Hasil Tinjauan, 2023

Perbandingan Karakteristik Perumahan Sosial Antara Kedua Negara, Hasil Tinjauan, 2023

sumber: ruhkhism26.medium.com

Kesimpulan Keseluruhan

Pada dasarnya, sistem perumahan sosial adalah bagian dari peraturan negara untuk menyediakan pemukiman yang terjangkau bagi kelas sosial yang kurang beruntung. Peran pemerintah sangat penting untuk mengatasi kekuatan pasar bebas dengan segala bentuk intervensi. Baik Belanda maupun Indonesia memulai aturan perumahan secara serius setelah krisis ekonomi nasional melanda. Perumahan sosial di Belanda memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun pada kenyataannya, perumahan sosial dapat didinamiskan dengan pendaftaran melalui saringan aplikasi. Pemerintah negara bagian dan pemerintah kota Belanda memiliki peran penting dalam memberlakukan peraturan perumahan sosial ke dalam rencana tata ruang kota. Pemerintah mendelegasikan pengelolaan perumahan sosial kepada asosiasi perumahan di setiap wilayah dan memastikan hak-hak penghuni dan kualitas bangunan. Beberapa undang-undang dan peraturan dalam pembangunan mengandung subsidi untuk banyak aspek dan memberikan insentif kepada para pemangku kepentingan untuk mengendalikan ekspansi pertumbuhan. Pemberlakuan undang-undang perencanaan yang kuat membuat pembangunan perumahan sosial bekerja secara efisien dengan mengoptimalkan distribusi spasial bangunan di pusat kota, menciptakan atribut perumahan yang memenuhi standar bangunan yang baik, dan mengintegrasikan tampilan bangunan ke dalam lingkungan yang utuh.

Sementara itu di Indonesia, target perumahan sosial masih tersegmentasi ke dalam banyak tujuan sosial. Kebijakan perumahan lebih bersifat top-down planning dalam menyamaratakan pola perumahan sosial di berbagai daerah. Perumahan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah diimplementasikan dengan pembangunan Rusunawa yang masih memiliki banyak kendala untuk dikembangkan karena koordinasi pemerintahan dan ego sektoral. Standar bangunan hanya semata-mata memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh undang-undang untuk meminimalisir biaya pembangunan. Namun, distribusi spasial perumahan sosial di Indonesia tersebar di pinggiran kota dan membawa masalah pekerjaan bagi para penghuninya.

Disadur dari: ruhkhism26.medium.com

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Infrastruktur di Indonesia

Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 21 Februari 2025

Bagaimana Kurangnya Infrastruktur Menghambat Pembangunan Ekonomi di Indonesia?

Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negeri lemah, itu berarti bahwa perekonomian negara itu berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi, berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing (karena biaya bisnis yang tinggi). belum lagi adengan munculnya ketidakadilan sosial, misalnya, sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, atau susahnya anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanannya terlalu susah atau mahal. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro seharusnya memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier. Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian. Namun, kalau infrastrukturnya tidak dapat menyerap peningkatan kegiatan ekonomi (dan tidak cukup banyak infrastruktur baru yang dikembangkan) maka akan terjadi masalah -- mirip dengan arteri yang tersumbat dalam tubuh manusia, yang menyebabkan kondisi bahaya yang mengancam kehidupan karena darahnya tidak bisa mengalir.

Ini menjelaskan situasi paradoks bahwa buah yang diproduksi di dalam negeri bisa saja lebih mahal dibandingkan dengan buah yang diimpor dari luar negeri. Beberapa tahun yang lalu konsumen di Jakarta sering mengeluh karena jeruk impor dari China lebih murah di supermarket-supermarket di Jakarta dibandingkan dengan jeruk buatan Indonesia sendiri. Selanjutnya, biaya logistik yang tinggi di Indonesia bisa menyebabkan perbedaan harga yang substansial di antara provinsi-provinsi di nusantara. Misalnya, beras atau semen jauh lebih mahal di Indonesia bagian timur daripada di pulau Jawa atau Sumatra karena biaya tambahan yang timbul dari titik produksi ke end user. Dengan kata lain, jaringan perdagangan yang lemah di Indonesia, baik antar-pulau dan intra-pulau, menyebabkan tekanan inflasi berat pada produk yang diproduksi dalam negeri.

sumber: www.indonesia-investments.com

Infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik iklim investasi di Indonesia. Investor asing penuh kekhawatiran untuk berinvestasi di, misalnya, fasilitas manufaktur di Indonesia kalau pasokan listrik tidak pasti atau biaya transportasi sangat tinggi. Kenyataannya, Indonesia sering diganggu pemadaman listrik, meskipun negeri ini dinyatakan berkelimpahan sumber daya energi. Kasus pemadaman listrik cukup lumrah terjadi di daerah-daerah selain Jawa dan Bali. Menurut data yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Indonesia dan Industri (Kadin Indonesia), dari total pengeluaran perusahaan di Indonesia, sekitar 17 persen diserap oleh biaya logistik. Padahal dalam ekonomi negara-negara tetangga, angka ini hanya di bawah sepuluh persen.

Infrastruktur fisik yang kualitasnya kurang baik dapat menyebabkan masalah yang lebih buruk. Tidak dapat dipungkiri, para investor harus mempertimbangkan kondisi Indonesia secara geografis. Lokasi Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa menyebabkan wilayahnya berada di area curah hujan tropis berat. Dipadukan dengan lokasinya yang terletak di Cincin Api Pasifik, membuat Indonesia rentan dengan bencana alam (misalnya gempa bumi dan tsunami). Hal ini dapat menjadi gangguan besar untuk arus barang dan jasa.

Bayangkan, bahkan gempa yang relatif kecil di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan serius -- termasuk mengakibatkan korban jiwa -- karena sebagian dari infrastruktur Indonesia tidak cukup kuat untuk menyerap kekuatan gempa itu. Sementara itu, selama musim hujan (tahunan), pemeliharaan infrastruktur yang buruk juga menyebabkan banjir, dan dengan demikian, mendorong inflasi -- karena kekurangan supply, akibat jaringan distribusi yang terganggu. Setelah segudang catatan infrastruktur di atas, mengerjakan infrastruktur sosial (termasuk sistem pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial), akhirnya masih menjadi tugas susulan bagi Indonesia. Bisa dikatakan Indonesia masih memiliki jalan panjang untuk mengejar ketertinggalan. Namun jika negeri ini sungguh-sungguh ingin mengembangkan tenaga kerja yang sehat, terampil, dan innovation-driven, maka Indonesia perlu mengatasi hal ini sesegera mungkin.

Pemerintah Indonesia & Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya untuk memperbaiki keadaan infrastruktur sehingga iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Saat ini, tidak ada cukup banyak jalan, pelabuhan, bandara, dan jembatan di Indonesia (ekonomi terbesar di Asia Tenggara), sedangkan - tidak jarang - kualitas infrastruktur yang sudah ada tidak memadai. Namun, pengembangan infrastruktur Indonesia (baik infrastruktur keras maupun lunak) bukanlah tugas yang mudah. Nusantara terdiri dari sekitar 17,000 pulau (meskipun banyak dari pulau-pulau ini tidak ada penghuni dan tidak menunjukkan aktivitas ekonomi). Karena berbentuk kepulauan lebih kompleks (dan lebih mahal) untuk meningkatkan konektivitas dan menyiratkan ada kebutuhan untuk fokus pada infrastruktur maritim.

Saat ini, transportasi laut lebih mahal daripada transportasi darat karena infrastruktur maritim di Indonesia itu belum dikembangkan secara substansial. Ini juga menjelaskan mengapa - meskipun Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia dan, dengan demikian, memiliki perairan dan laut yang luas - bisnis makanan laut (seafood) di Indonesia masih tertinggal (ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya fasilitas transportasi cold storage, yang juga menghambat bisnis hortikultura di Indonesia).

Pembebasan Lahan: Salah Satu Kendala Utama Pembangunan Infrastruktur

Selain masalah pendanaan, kendala terbesar terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia tampaknya pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan itu adalah proses yang sangat rumit (makan waktu lama dan membawa ongkos mahal) karena banyak pemilik tanah menolak untuk menjual tanah mereka kepada pengembang proyek infrastruktur (misalnya banyak petani Indonesia enggan menjual tanah mereka kepada pengembang pembangkit listrik atau jalan) atau pemilik tanah ini minta harga yang sangat tinggi untuk tanah mereka. Karena kesusahan pembebasan tanah banyak proyek infrastruktur di Indonesia ditunda bertahun-tahun atau dibatalkan sama sekali.

Sebelumnya, selama pemerintahan Yudhoyono, pemerintah menaruh harapan tinggi pada kemitraan publik-swasta (KPS) untuk pembangunan infrastruktur. Namun, skema ini tidak menghasilkan sukses yang signifikan. Untuk memberikan kepastian kepada investor swasta, pemerintah juga membentuk Penjamin Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, atau IIGF). Lembaga ini memberikan jaminan tertentu terhadap risiko infrastruktur untuk proyek-proyek di bawah skema KPS.

sumber: www.indonesia-investments.com

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tantangan Penyediaan Perumahan Terjangkau di Perkotaan Indonesia

Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 21 Februari 2025

Latar Belakang Perlunya Pengembangan Public Housing di Indonesia

Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai negara yang memiliki penduduk perkotaan tertinggi di dunia. Saat ini, lebih dari separuh (55 persen) penduduk Indonesia bertempat tinggal di perkotaan dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi sekitar 67,1 persen pada tahun 2045. Fakta tersebut memberikan implikasi pada urgensi pe rlunya sistem penyediaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat agar dapat bertempat tinggal yang layak di perkotaan. Akan tetapi, kondisi saat ini menunjukan hal yang berlawasanan. Pertama, saat ini hampir 40% rumah tangga perkotaan masih menempati rumah yang tidak layak huni. Kedua, harga rumah juga semakin tidak terjangkau, tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat harus tinggal di pinggiran kota tanpa terlayani akses transportasi publik yang memadai.

Akibatnya, banyak orang yang harus rela menempuh commuting time lebih dari 1 jam ke tempat kerja dan mengalami kemacetan lalu lintas. Ketiga, rumah sewa memiliki pasar yang cukup besar namun rumah sewa di perkotaan dengan harga terjangkau sulit diperoleh. Kenyataan di atas seakan memaksa masyarakat untuk melakukan trade off untuk memiliki rumah sendiri namun perlu menanggung transportation cost yang cukup besar. Pada sisi yang lain, untuk tinggal di lokasi yang dekat dengan pekerjaan di kota harus dihadapkan dengan besarnya harga jual/sewa rumah yang harus dibayar. Lebih jauh lagi, sebagian yang lain memilih untuk menempati permukiman padat dan kumuh namun lebih dekat ke lokasi pekerjaan dengan biaya sewa yang murah. Pemerintah Indonesia kemudian dalam RPJMN 2020-2024 mendorong berkembangnya penyediaan hunian vertikal di perkotaan terutama metropolitan sebagai major project bidang perumahan yang dikenal dengan Program Satu Juta Rumah Susun dalam Kerangka Public Housing.

Pemerintah mendorong penyedian 500 ribu rumah susun sewa dan 500 ribu rumah susun milik selama kurun waktu lima tahun ke depan. Inisiatif tersebut perlu disambut karena masyarakat perkotaan akan diberikan pilihan berdasarkan sistem karir perumahan yang akan dilalui sesuai perkembangan ukuran keluarga dan maturity lainnya seperti besarnya penghasilan. Sebagai contoh, bagi mereka yang baru lulus kuliah, belum menikah dan mulai bekerja di kota tentunya pada tahap awal lebih memerlukan hunian sewa dengan ukuran kecil. Namun, seiring berjalannya waktu maka kebutuhan akan hunian lebih besar serta upaya untuk memiliki rumah sendiri menjadi cita-cita masyarakat.

Sejarah pengembangan di Asia

Praktek penyediaan public housing bukan merupakan hal baru. Dilatarbelakangi oleh pemenuhan perumahan pasca Perang Dunia II, negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris sudah memulai pembangunan public housing sejak tahun 1940 dan Jepang memulainya sejak tahun 1950. Dahulu public housing di negara-negara tersebut dibangun bagi para tentara yang baru kembali dari medan perang atau orang-orang yang kehilangan rumahnya pasca perang dunia. Semakin lama, tujuan tersebut bertranformasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga menengah ke bawah yang tidak mampu menjangkau rumah layak.

Hongkong

Sejak kisaran tahun 1930, Hong Kong menghadapi migrasi pengungsi besar-besaran dari Mainland China dan menyebabkan kekurangan supply rumah yang sangat besar. Dampaknya, permukiman kumuh tumbuh dengan cepat. Pemerintah Hong Kong di tahun 1935 sudah berencana membangun rumah murah secara masif untuk memenuhi kebutuhan rumah tersebut, namun dikarenakan adanya guncangan ekonomi, rencana tersebut tidak terlaksana. Akan tetapi, momentum perubahan datang saat terjadinya kebakaran besar di kawasan permukiman padat Shep Kip Mei tahun 1953 dan menyebabkan 50.000 keluarga mendadak kehilangan rumah. Pemerintah Hong Kong menangkap hal tersebut sebagai kesempatan untuk melakukan penataan dengan memperkenalkan konsep “rumah bertingkat” yang kemudian dikenal sebagai istilah Public Housing. Tahun 1954, public housing pertama di kawasan Shep Kip Mei selesai dibangun dan siap dihuni. Sejak saat itu, pembangunan public housing di Hong Kong kemudian terus berkembang dengan pesat.

Public Housing Shep Kip Mei Beberapa Tahun setelah Pembangunan (1956)

Sumber: www.nawasis.org

Kin Ming Estate Tahun 2003 yang Menampung 22.000 Jiwa

Sumber: www.nawasis.org

Singapura

Singapura mulai gencar membangun public housing di tahun 1960 dengan diawali oleh pembentukan Housing Development Board (HDB), sebuah statutory board di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Singapura dengan fokus menyediakan hunian terjangkau berupa public housing. Empat tahun setelah HDB berdiri, Singapura berhasil membangun 31.317 basic functional unit public housing bagi warganya sehingga kemudian mendorong pemerintah Singapura untuk mengkombinasikan penyediaan public housing tersebut dengan berbagai skema pembiayaan perumahan seperti Home Ownership Scheme. Bahkan kemudian di tahun 1968, Pemerintah Singapura kemudian mengizinkan pemanfaatan Central Provident Fund (CPF) untuk pembayaran uang muka dan cicilan rumah selain untuk tabungan pensiun dan kesehatan. Pada akhirnya, dengan berbagai skema dan fasilitas pembiayaan yang ditawarkan, membuat saat ini public housing menjadi rumah bagi 80% warga Singapura, dimana 90% diantaranya berstatus pemilik.

Berkembangnya pasar public housing di Singapura juga menjadikan bunga cicilan kepemilikan public housing juga sangat terjangkau, yaitu hanya sebesar 2,6% dan akhirnya memicu kompetisi pasar rumah murah dimana commercial banks juga berlomba-lomba untuk menyediakan produk cicilan rumah dengan bunga setara HDB. Berkembangnya pasar public housing di Singapura menjadikannya sebagai alat kontrol politik, ekonomi, dan sosial yang besar oleh pemerintah.

Komplek Public Housing di Singapore

Sumber: www.nawasis.org

Korea Selatan

Korea Selatan memulai mengembangkan public housing di tahun 1988, bertepatan dengan persiapan olimpiade di Seoul. Pada saat itu, pembangunan public housing dilaksanakan sebagai bagian dari penanganan permukiman kumuh yang dianggap dapat mencoreng wajah Korea Selatan di mata dunia. Pada awalnya, pemerintah juga membangun di atas lahan-lahan milik pemerintah. Untuk mengatasi keterbatasan lahan dan pendanaan serta permintaan yang semakin besar, pada tahun 1990 pemerintah melalui Korea Housing Authority kemudian mendorong penyediaan public housing melalui pihak swasta dengan memberikan berbagi insentif. Selain itu, pemerintah juga membeli apartemen-apartemen tua dan melakukan renovasi untuk kemudian disewakan/dijual kepada masyarakat berpendapatan rendah. Model pembangunan tersebut berlangsung hingga saat ini.

Kawasan Public Housing di Area Yeouido-dong, Seoul

Sumber: www.nawasis.org

Perjalanan Pengembangan Public Housing di Indonesia

Di Indonesia, sSejak tahun 1981, Pemerintah telah memulai pembangunan Rumah Susun pertama di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pembangunan tersebut ditujukan untuk mengurai kepadatan penduduk di DKI Jakarta yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Upaya tersebut terus berlanjut sampai puncaknya pada tahun 2006 dimana pemerintah mengagas program pembangunan hunian vertikal secara besar-besaran melalui Program Seribu Tower. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan. Pada saat itu dikenalkan konsep Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) secara masif dengan pilot project di 10 kota metropolitan.

Berbeda dengan negara di Asia lainnya seperti Korea dan Singapura, pembangunan rumah susun di Indonesia tidak berkembang pesat seperti yang diharapkan. Program Seribu Tower tersebut nyatanya tidak berjalan sejak tahun 2013 akibat berbagai faktor, seperti tidak berjalannya berbagai insentif yang diperlukan oleh pengembang (misal: percepatan perizinan, PSU, keringanan BPHTB, penyediaan kredit konstruksi, dll), tingginya harga lahan di lokasi strategis sedangkan lahan yang disediakan pemerintah sebagian besar tidak berstatus clean and clear, dll, sedangkan harga jual dibatasi oleh pemerintah. Hal tersebut pada akhirnya membuat pengembang menaikan harga jual serta konsep Rusunami berubah perlahan dan berganti menjadi Apartemen Sederhana Milik (Anami).

Seperti halnya dengan Rusunami, program Rusunawa juga tidak berkembang pesat. Data menunjukan bahwa stok Rusunawa saat ini hanya sekitar 27.965 unit atau hanya memenuhi kurang lebih 5,2% kebutuhan di Kawasan Metropolitan. Angka tersebut belum memperhitungkan kebutuhan rumah sewa untuk rumah tangga yang saat ini menumpang, yang terdampak relokasi, dan peningkatan kebutuhan akan rumah sewa per tahun.

Prinsip Pengembangan Public Housing

Merujuk pada pengalaman dari negara lain, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan public housing didasari oleh prinsip sebagai berikut:

- Pentingnya kerangka pengembangan public housing yang komprehensif dari hulu ke hilir. Penyediaan hunian perkotaan tidak hanya terkait dengan aspek konstruksi dan penyediaan lahan namun juga memerlukan kerangka yang komprehensif dari hulu sampai hilir. Pengalaman di Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan menunjukan pentingnya hal tersebut dengan membentuk suatu lembaga khusus yang berperan dalam penyediaan hingga pengelolaan public housing. Pengalaman Singapura juga menunjukan bahwa selain meningkatkan sisi supply, integrasi dengan sisi demand/pembiayaan perumahan juga memegang peranan penting dalam keberhasilan pembagunan public housing, terutama dalam memastikan masyarakat dapat mengaksesnya dengan harga yang terjangkau.

- Keberhasilan pembangunan public housing tidak ditentukan dari berapa jumlah rumah susun yang dibangun, tetapi juga bagaimana dikelola dengan sistem yang professional untuk melayani berbagai keragaman preferensi masyarakat beserta segala dinamikanya. Masyarakat dapat secara bertahap menempati hunian sesuai perubahan kebutuhan dan tingkat kesejahteraannya.

- Public housing tidak hanya dipandang sebagai proyek konstruksi perumahan semata, melainkan juga sebagai suatu cara untuk menumbuhkan rasa persatuan antar ras, etnis, dan budaya. Contohnya, Singapura melakukan penyesuaian desain dan aturan kepenghunian sehingga public housing menjadi tempat membaurnya berbagai ras etnis dan juga budaya. Public housing tentu dapat juga ditujukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat terhadap negaranya karena di sanalah mereka secara de facto merasa aman di rumahnya masing-masing dan menganggap negara hadir bersama mereka. Bagaimana mencintai negaranya, jika masyarakat tidak memiliki hunian yang layak untuk dijaga dan dipertahankan.

Konsep Public Housing yang Akan Dikembangkan

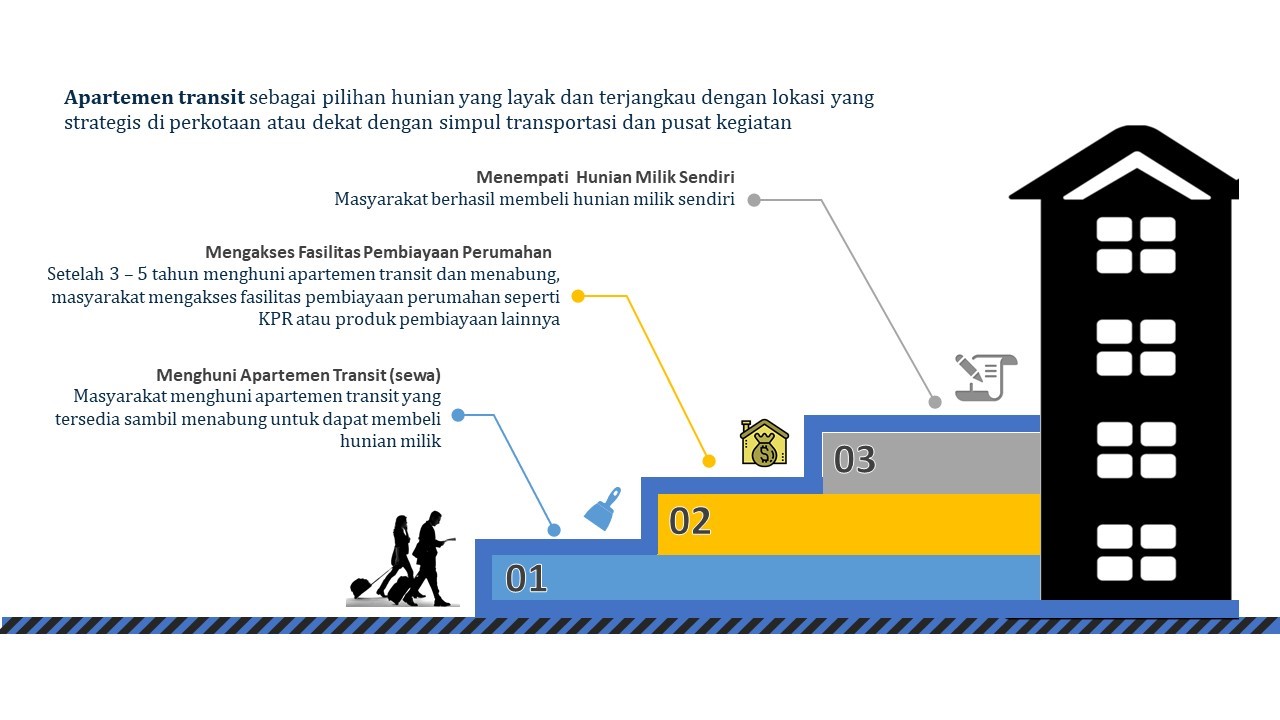

Dengan demikian, salah satu yang perlu dikembangkan ke depan adalah konsep apartemen transit (sewa) yang terhubung dengan sistem penyediaan hunian milik serta terlayani sistem transportasi publik. Konsep transit diimplementasikan agar masyarakat menghuni rumah susun/apartemen sewa yang tersedia sambil menyiapkan diri untuk dapat membeli hunian milik sendiri ke depan. Setelah sekitar 5 tahun menghuni apartemen transit, masyarakat kemudian dapat mengakses fasilitas pembiayaan perumahan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Untuk mendukung sistem pengelolaan yang optimal, Pemerintah akan mendorong pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai titik awal mewujudkan pengelolaan yang lebih profesional. BLUD akan mendukung pencapaian output yang optimum tanpa mencari keuntungan serta meningkatkan layanan dan produkfitas dalam keterbatasan dana dengan meningkatkan kewirausahaan pemerintah.

Ilustrasi Konsep Apartemen Transit untuk Mendukung Housing Career System

Sumber: www.nawasis.org

Peluang Pendanaan Public Housing

- APBN/APBD – umumnya hanya dapat digunakan untuk pembangunan rumah susun sewa. Pembangunan rumah susun dengan sumber pendanaan APBN/APBD telah banyak digunakan dalam sejarah pengembangan rumah susun bertahun-tahun sebelumnya. Meskipun pengalaman pembangunan rumah susun melalui skema pemandaatan APBN/APBD masih mengalami banyak persoalan dari segi pengelolaan, namun beberapa pemerintah daerah telah memiliki pengelolaan yang cukup baik sebagai titik awal pengembangan public housing ke depan, salah satunya yaitu Provinsi Jawa Barat

- Peningkatan peran pendanaan swasta/badan usaha, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) – merupakan salah satu potensi pendanaan yang diperoleh dengan mendorong investasi pihak badan usaha untuk pembangunan public housing, baik sewa maupun milik. Inisiasi pembangunan public housing melalui skema pendanaan ini sedang dimulai melalui proyek pembangunan Rumah Susun Cisaranten Kota Bandung yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah. Dalam mendorong investasi pihak badan usaha dalam pembangunan public housing, konsep pengembangan yang menarik menjadi faktor kunci. Pengembangan kawasan dengan pola mixed-use (komersial dan residensial) serta campuran antara hunian sewa dan milik akan berpotensi meningkatkan minat pihak badan usaha.

- Masyarakat – memberdayakan masyarakat penyedia rumah sewa, dengan berbagai insentif/fasilitasi bantuan dari pemerintah seperti bantuan peningkatan kualitas hunian sewa atau housing voucher bagi penghuni sebagai bentuk subsidi tarif sewa juga merupakan salah satu alternatif pendanaan yang dapat dilakukan untuk mendorong public housing

Sumber: www.nawasis.org

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pembangunan Infrastruktur Regional di Kawasan SADC: Tantangan dan Peluang

Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 21 Februari 2025

Negara-negara Anggota Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC) mencakup negara-negara besar dengan perekonomian besar, perekonomian kecil dan terisolasi serta negara-negara kepulauan, serta gabungan negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Pembangunan infrastruktur regional menciptakan pasar yang lebih besar dan peluang ekonomi yang lebih besar, dan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong dan mempertahankan pembangunan ekonomi regional, perdagangan dan investasi, dan akan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan perbaikan kondisi sosial.

SADC telah mencapai kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur regional. Infrastruktur mencakup sistem transportasi dan komunikasi regional, yang merupakan hal mendasar bagi kerja sama di kawasan SADC. Energi, air dan sanitasi, serta meteorologi juga merupakan komponen penting infrastruktur regional. Namun, kawasan SADC menghadapi sejumlah tantangan, termasuk:

Pasokan energi tidak mencukupi untuk melayani peningkatan produksi dan memperluas akses.

Layanan transportasi dan logistik yang mahal dan tidak dapat diprediksi, terutama bagi negara-negara yang tidak memiliki daratan.

Kurangnya akses berbiaya rendah terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

Layanan meteorologi yang tidak memadai untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya air, produksi energi, layanan transportasi dan sektor sensitif iklim lainnya yang efektif dan efisien.

Tingginya jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman, sanitasi yang memadai, dan air untuk irigasi guna meningkatkan sistem produksi pertanian yang akan berkontribusi terhadap ketahanan pangan.

Lambatnya respons terhadap tren dan peluang pariwisata baru.

Investasi di bidang Infrastruktur

Bank Dunia memperkirakan bahwa perbaikan infrastruktur mendorong pertumbuhan SADC sebesar 1,2 % per kapita per tahun selama tahun 1995-2005, terutama dari akses terhadap telepon seluler. Peningkatan jaringan jalan hanya memberikan kontribusi pertumbuhan yang kecil, sementara kurangnya sektor ketenagalistrikan memberikan dampak negatif. Perbaikan infrastruktur yang sejalan dengan apa yang dilakukan Mauritius, pemimpin regionalnya, dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan regional sebesar 3 poin persentase. Kebutuhan infrastruktur regional di seluruh sektor infrastruktur mewakili 1 persen PDB regional.

Upaya terus dilakukan untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur dengan cara yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, fungsi utama Direktorat Prasarana dan Pelayanan serta badan afiliasinya adalah:

- Mempromosikan dan memantau penerapan protokol, kebijakan dan strategi regional di bidang energi, transportasi dan komunikasi, pariwisata dan air yang berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

- Pengembangan, promosi dan harmonisasi kebijakan, strategi, program dan proyek Energi, Transportasi dan Komunikasi, Pariwisata dan Air.

- Promosi lingkungan yang mendukung investasi di bidang infrastruktur.

- Mendorong pembangunan infrastruktur fisik dan sosial yang berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

- Koordinasi dan promosi pengelolaan terpadu sumber daya air, pariwisata, transportasi dan komunikasi serta energi lintas batas untuk integrasi dan pembangunan regional.

- Promosi program peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk meningkatkan integrasi regional.

- Mendorong partisipasi pemangku kepentingan melalui, antara lain, pengarusutamaan gender dan peningkatan investasi dan masukan sektor swasta serta kemudahan implementasi.

Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Ditandatangani pada KTT SADC pada bulan Agustus 2012, Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Regional memandu pembangunan infrastruktur utama seperti jalan raya, kereta api dan pelabuhan, dan juga bertindak sebagai kerangka kerja perencanaan dan kerja sama dengan mitra pembangunan dan sektor swasta. Infrastruktur juga merupakan komponen kunci dari Rencana Pembangunan Strategis Indikatif Regional.

Rencana induk ini akan dilaksanakan dalam tiga interval lima tahun – jangka pendek (2012-2017), jangka menengah (2017-2022) dan jangka panjang (2022-2027). Hal ini sejalan dengan Visi SADC 2027, yaitu jangka waktu implementasi selama 15 tahun untuk memperkirakan kebutuhan infrastruktur di wilayah tersebut. Hal ini juga sejalan dengan Program Pembangunan Infrastruktur di Afrika (PIDA) Uni Afrika dan akan menjadi masukan penting dalam Rencana Induk Infrastruktur Antar-Regional dan usulan Kawasan Perdagangan Bebas tripartit SADC, Pasar Bersama untuk Afrika Timur dan Selatan ( COMESA) dan Komunitas Afrika Timur (EAC).

Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Regional berisi target-target yang ambisius, namun wilayah SADC memulai tugas mendasar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dengan memenuhi kebutuhan infrastruktur pada tahun 2027 untuk memfasilitasi realisasi pembangunan sosio-ekonomi regional yang berkelanjutan dan integrasi dalam kerangka Visi Infrastruktur SADC 2027.

Disadur dari: www.sadc.int