Konstruksi

Inovasi dalam Material Konstruksi: Kunci Masa Depan Pembangunan Berkelanjutan

Dipublikasikan oleh Wafa Nailul Izza pada 25 April 2025

Pendahuluan: Mengapa Inovasi Jadi Tulang Punggung Industri Konstruksi?

Industri konstruksi saat ini menjadi pusat perhatian karena kontribusinya terhadap konsumsi sumber daya dan emisi karbon global. Dalam laporan L. Czarnecki dan D. Van Gemert (2017), ditegaskan bahwa konstruksi menyerap 42% total energi global dan menyumbang 35% emisi gas rumah kaca. Dalam konteks ini, inovasi dalam material konstruksi bukan hanya penting—ia adalah keharusan demi kelangsungan hidup planet ini.

Dengan penggunaan 20 miliar ton agregat, 4 miliar ton semen, dan 800 juta ton air setiap tahun, industri ini menjadi sorotan utama dalam diskusi pembangunan berkelanjutan. Maka, pertanyaan besarnya adalah: bagaimana kita berinovasi tanpa mengorbankan keamanan, estetika, dan ketahanan struktur?

Apa yang Dimaksud dengan Inovasi dalam Konstruksi?

Czarnecki dan Van Gemert mendefinisikan inovasi sebagai “eksploitasi ide baru secara sukses dalam praktik industri.” Dalam konteks konstruksi, ini mencakup:

- Inovasi produk (material baru, sistem bangunan)

- Inovasi proses (metode pembangunan, digitalisasi)

- Inovasi organisasi (manajemen proyek dan rantai pasok)

- Inovasi pasar (penetrasi ke segmen hijau dan ekonomi sirkular)

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam dunia konstruksi, "baru" tidak selalu berarti "lebih baik". Inovasi harus menjawab tantangan keandalan jangka panjang dan keselamatan pengguna, sesuai prinsip CPR-EU 305/2011.

Konservatisme vs Inovasi: Dilema Unik Dunia Konstruksi

Dalam dunia di mana kegagalan struktur bisa berujung pada tragedi, inovasi harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Penulis menyoroti pentingnya prediksi masa pakai bangunan, yang menurut regulasi Uni Eropa, harus mampu bertahan lebih dari 50 tahun.

Contoh praktis: Gagalnya jembatan Morandi di Genoa (Italia, 2018) menjadi pelajaran mahal, namun berujung pada peningkatan standar material dan metode pemantauan struktur secara real-time melalui Internet of Things (IoT).

Belajar dari Alam: Biomimikri sebagai Inspirasi

Salah satu bagian paling menarik dari artikel ini adalah pendekatan biomimetik. Para penulis mengungkap bahwa banyak hewan telah mengembangkan “arsitektur” yang efisien:

- Laba-laba menggunakan jaring dengan sifat mekanik luar biasa.

- Rayap membangun sarang dengan sistem ventilasi alami yang menginspirasi desain bangunan hemat energi.

- Lebah dan semut menerapkan konsep daur ulang material secara alami—bahkan memakan kembali struktur untuk menghemat energi.

Implikasi praktis: Gedung Eastgate Centre di Zimbabwe menggunakan sistem pendingin pasif yang meniru ventilasi sarang rayap, mengurangi kebutuhan AC hingga 90%.

Dari Zaman Batu ke BIM: Evolusi Teknologi Bangunan

Sejarah evolusi material konstruksi menjadi bukti bagaimana umat manusia berevolusi dari penggunaan daun dan tanah liat menjadi baja, beton, hingga kini smart materials dan nanoteknologi. Penulis menekankan bahwa tren yang menonjol adalah:

- Peningkatan daya tahan material

- Kontrol presisi terhadap kondisi lingkungan dalam ruangan (AC, kelembaban, pencahayaan)

- Automasi melalui Building Information Modelling (BIM)

BIM kini menjadi alat revolusioner dalam mengintegrasikan desain, simulasi, dan manajemen proyek, memungkinkan kolaborasi lintas disiplin dan prediksi performa bangunan sejak tahap desain awal.

Menuju Nol Limbah: Tantangan & Peluang Industri

Konsep zero waste yang diusulkan dalam artikel sangat sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Dalam model ideal, limbah konstruksi tak hanya diminimalisir, tetapi diubah menjadi input produksi lain.

Strategi menuju “Zero Waste Construction”:

- Redesign material dan proses produksi

- Reuse & recycling sistemik

- Penggunaan material alami yang biodegradable

- Sertifikasi green building (misal: LEED, BREEAM)

Statistik penting: Limbah konstruksi dan pembongkaran menyumbang hingga 30% limbah padat di banyak negara maju. Inovasi sistemik diperlukan untuk menurunkannya.

Studi Kasus: Prefab dan Material Inovatif

1. Beton Ramah Lingkungan (Green Concrete):

Inovasi ini menggantikan sebagian besar semen Portland dengan fly ash atau slag, mengurangi emisi CO₂ hingga 30%.

Contoh nyata: Proyek jalan tol di Swedia telah menggunakan beton ini sebagai solusi rendah karbon.

2. Panel Dinding Prefabrikasi dengan Insulasi Termal Aktif:

Inovasi ini menjawab tantangan efisiensi energi. Panel ini tidak hanya memisahkan ruangan, tetapi juga membantu mengatur suhu secara aktif.

3. Kaca Metalik Cerdas (Smart Glass):

Digunakan dalam façade bangunan tinggi, kaca ini dapat menyesuaikan transmisi cahaya dan panas, membantu efisiensi energi.

Inovasi Tidak Selalu “Canggih”: Perlu Validasi Ilmiah

Artikel ini mengingatkan bahwa tidak semua yang disebut “inovasi” benar-benar layak diterapkan. Banyak teknologi yang muncul dari jalur non-akademik (misalnya penemuan praktisi lapangan), tetap perlu verifikasi ilmiah dan uji performa jangka panjang.

Karena itu, pendekatan yang seimbang antara keinginan untuk maju dan kehati-hatian teknis sangat penting. Penulis menyebutnya sebagai “penyaringan rasional atas kemajuan”.

Tantangan ke Depan: Peta Jalan Inovasi Konstruksi

Artikel ini menyajikan peta tematik (keyword matrix) yang menunjukkan bidang prioritas inovasi:

- Bangunan masa depan: efisiensi energi, kenyamanan termal

- Smart materials: material cerdas yang responsif terhadap lingkungan

- Curtain wall aktif: elemen façade yang berkontribusi pada keseimbangan energi

- Digitalisasi: pemanfaatan AI, big data, dan BIM secara lebih luas

Penutup: Masa Depan Inovasi Adalah “Kolaboratif dan Terbuka”

Kesimpulan yang ditawarkan oleh Czarnecki dan Van Gemert sangat relevan untuk masa kini: inovasi harus dilihat sebagai proses kolaboratif antara peneliti, praktisi, dan masyarakat. Kebutuhan manusia akan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan lestari hanya bisa dijawab melalui inovasi yang etis dan berlandaskan sains.

Opini tambahan: Dalam era perubahan iklim yang cepat, keberlanjutan tidak bisa hanya jadi jargon. Regulasi seperti CPR-EU 305/2011 harus dipandang sebagai peluang, bukan beban. Dan inovasi, jika dijalankan dengan bijak, bisa menjadi jembatan menuju konstruksi yang tidak hanya modern, tapi juga ramah bumi.

Sumber Asli Artikel

Czarnecki, L. & Van Gemert, D. (2017). Innovation in construction materials engineering versus sustainable development. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, Vol. 65(6), 765–771. DOI: 10.1515/bpasts-2017-0083

Teknik Industri

Pengenalan Anda terhadap Proses Rekayasa Sistem

Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 24 April 2025

Metodologi Rekayasa Sistem (Systems Engineering/SE) dalam pengembangan produk menyatukan semua disiplin ilmu dan fungsi yang terkait untuk mencakup siklus hidup pengembangan sistem secara menyeluruh mulai dari konsep, desain, implementasi, operasi, pemeliharaan, hingga pensiun. Meskipun saat ini digunakan secara luas, Rekayasa Sistem masih memiliki arti yang berbeda untuk berbagai jenis produk, perusahaan, dan industri.

Baca terus untuk mengetahui rincian filosofi Rekayasa Sistem, prinsip-prinsip inti yang harus Anda ingat, dan berbagai langkah yang perlu Anda ambil untuk menerapkan pendekatan ini.

Apa yang dimaksud dengan proses rekayasa sistem?

Rekayasa Sistem adalah pendekatan interdisipliner yang dirancang untuk menciptakan sistem yang efisien dan sukses dengan tetap sesuai anggaran dan jadwal. Diciptakan pada tahun 1950-an, awalnya dimaksudkan untuk sistem pertahanan skala besar di AS, tetapi sejak saat itu berkembang menjadi disiplin ilmu yang lebih luas yang digunakan di seluruh industri sebagai pedoman pengembangan produk. Hal ini dapat diterapkan pada semua jenis pengembangan sistem, baik Anda sedang mengerjakan sistem pertahanan, kendaraan, peralatan rumah tangga, atau bahkan membangun rumah itu sendiri - Rekayasa Sistem dapat diterapkan secara luas untuk membantu mengelola kompleksitas.

Sebagai sebuah pendekatan, pendekatan ini memberikan penekanan khusus pada aspek-aspek prosedural berikut ini: memenuhi kebutuhan pelanggan, mendefinisikan persyaratan di awal siklus pengembangan, bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, dan mendokumentasikan segala sesuatu dengan cermat di sepanjang prosesnya. Dengan menggunakan teknik Rekayasa Sistem, Anda dapat melanjutkan ke tahap sintesis desain dan validasi sistem dengan pandangan penuh terhadap masalah dan solusi yang Anda pikirkan.

Prinsip-prinsip dasar rekayasa sistem

Sebelum kita menyelami berbagai langkah Rekayasa Sistem, ada baiknya kita meninjau prinsip-prinsip inti yang membentuk metodologi ini sehingga Anda dapat menggunakannya untuk memanfaatkan manfaat Rekayasa Sistem semaksimal mungkin:

Mendefinisikan masalah sebelum mencari solusi

Ini mungkin terdengar jelas, namun banyak tim yang memulai proyek dengan solusi di atas meja sebelum masalahnya dianalisis secara menyeluruh. Dan ketika Anda memulai dari perspektif solusi, Anda mungkin akan mendefinisikan persyaratan dan risiko yang sesuai dengan solusi yang ada dalam pikiran Anda, alih-alih menggunakan proses desain Rekayasa Sistem untuk mengidentifikasi solusi terbaik yang mungkin untuk kebutuhan spesifik tersebut. Mungkin ada berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah yang ingin Anda perbaiki: kemungkinan besar Anda akan memilih yang terbaik jika Anda mendefinisikan masalahnya terlebih dahulu.

Libatkan para pemangku kepentingan sejak awal

Proyek yang paling sukses selalu melibatkan para pemangku kepentingannya di seluruh proses pengembangan produk. Hal ini berarti melibatkan pelanggan, pengguna, operator, tenaga teknis, dan pemangku kepentingan terkait lainnya secara berkala. Untuk alasan ini, pendekatan Rekayasa Sistem mencakup serangkaian tinjauan dan poin keputusan yang diimplementasikan untuk memastikan visibilitas, mendorong umpan balik awal dari semua orang yang terlibat, dan memastikan bahwa semua orang berada di halaman yang sama. Hal ini berlaku untuk fase definisi persyaratan awal dan sampai pada verifikasi dan penerimaan sistem. Hal ini memberikan banyak kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik dan menyumbangkan wawasan serta masukan yang sangat berharga.

Memecah sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil

Sistem modern sangat luas dan kompleks, dan semakin kompleks setiap tahun dengan munculnya teknologi - belum lagi dengan semakin banyaknya varian produk. Salah satu prinsip utama dari strategi Rekayasa Sistem adalah memecah sistem yang besar menjadi beberapa subsistem kecil, lalu memecah subsistem tersebut menjadi komponen perangkat lunak dan perangkat kerasnya agar pengembangannya lebih mudah dikelola. Membangun komponen secara terpisah (dengan tetap memiliki gambaran keseluruhan sistem dan semua bagian yang bergerak) secara signifikan lebih mudah dilakukan. Kemudian komponen dan masalah apa pun yang mereka hadapi dapat dikuasai dan digabungkan kembali ke dalam sistem yang lebih besar.

Memastikan ketertelusuran di seluruh proses

Ini semua tentang kemampuan untuk menelusuri kembali langkah-langkah Anda untuk melihat apa yang telah berubah dan mengapa. Inilah sebabnya mengapa hubungan antara semua item dan tindakan dalam proses siklus hidup Rekayasa Sistem disebut ketertelusuran. Ketika Anda berpindah dari satu langkah ke langkah lainnya, penting untuk dapat menghubungkan langkah-langkah tersebut dan membuatnya terlihat oleh semua orang dalam tim (serta auditor).

Sebagai contoh, setelah Anda mendefinisikan persyaratan, Anda dapat menghubungkannya dengan kebutuhan pengguna, yang kemudian dihubungkan dengan risiko, pengujian, dan langkah-langkah verifikasi. Idealnya, setiap dan semua perubahan pada semua artefak ini juga dicatat untuk kontrol versi. Memastikan bahwa Anda memiliki langkah-langkah yang dapat dilacak di seluruh proses membantu semua orang tetap mengetahui perubahan, sehingga memungkinkan kolaborasi dan kepatuhan yang efektif saat diperlukan. Hal ini membantu analisis dampak yang lebih cepat dan efisien. Manajemen perubahan tidak akan menjadi mimpi buruk seperti dulu tanpa ketertelusuran.

Gambaran umum proses rekayasa sistem

Setelah kita meninjau prinsip-prinsip inti dari pendekatan Rekayasa Sistem, sekarang saatnya untuk memahami bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam proses pengembangan produk.

Rekayasa Sistem adalah tentang mencoba mengelola sistem melalui seluruh siklus hidupnya dan mengelola semua hubungan yang relevan dengan sistem lain yang terkait. Siklus hidup ini umumnya dibagi menjadi beberapa tahap, di mana masing-masing tahap memiliki karakteristik dan tujuannya sendiri. Buku Panduan Rekayasa Sistem INCOSE mendefinisikan 6 tahap siklus hidup umum yang dilalui oleh sebuah sistem: Konsep, Pengembangan, Produksi, Pemanfaatan, Dukungan, dan Pensiun.

Memahami kebutuhan untuk setiap tahap sejak awal akan membantu Anda memiliki definisi sistem yang lebih baik sejak awal. Mari kita ambil contoh baterai tertanam! Komponen semacam itu memiliki implikasi untuk berbagai pemangku kepentingan di sepanjang siklus hidup. Anda harus mempertimbangkan kasus penggunaan dan persyaratan serta bagaimana hal tersebut memengaruhi berbagai tahap siklus hidup dan pemangku kepentingan:

- Tahap dukungan: Agen Pemeliharaan: aksesibilitas ke baterai, kemampuan untuk mendiagnosis, kemampuan untuk mengganti, dll.

- Tahap produksi: Pekerja Perakitan: Baterai harus sesuai, harus mudah ditangani, langkah-langkah perakitan tidak boleh terlalu rumit atau memakan waktu terlalu lama agar tidak menunda laju produksi

- Tahap pensiun: Administrasi peraturan lingkungan: Kemampuan untuk membuang baterai dengan aman

Untuk mendukung pengelolaan kompleksitas siklus hidup, standar telah ditetapkan dan diusulkan sebagai model referensi yang membantu mencakup semua aspek yang dibutuhkan.

Sebagai contoh, ISO/IEC 15288 mendefinisikan kelompok proses berikut ini:

- Proses teknis: Meliputi proses teknis inti yang terkait dengan sistem itu sendiri. Mulai dari menganalisis misi dan kebutuhan melalui definisi dan verifikasi persyaratan hingga pemeliharaan dan pembuangan.

- Proses manajemen teknis: Ini adalah proses yang akan membantu mengelola kompleksitas proses teknis. Proses ini mencakup tugas-tugas untuk membentuk tim dan memastikan bahwa sumber daya, risiko, informasi, dan kualitas dikelola dengan baik.

- Proses perjanjian: Kemitraan diperlukan untuk mengelola sistem yang kompleks di dunia modern. Proses ini akan membantu mengelola hubungan pembelian dan pemasok yang relevan dengan sistem yang diinginkan.

- Proses pendukung proyek organisasi: Proses-proses yang memungkinkan untuk memastikan organisasi siap untuk mengembangkan dan mengelola sistem yang kompleks.

Rekayasa sistem dalam praktik

Mari kita lihat bagaimana semua ini bekerja dalam kehidupan nyata!

Langkah 0: input proses rekayasa sistem

Untuk memulai proses manajemen Rekayasa Sistem, pertama-tama Anda perlu menganalisis apa yang dikenal sebagai input proses. Input proses adalah berbagai kebutuhan dan persyaratan pelanggan, serta kendala proyek seperti waktu, anggaran, dan material misalnya. Input dapat mencakup berbagai macam informasi dan metrik untuk membantu memberikan konteks pada proyek yang akan Anda lakukan, mulai dari tujuan hingga ukuran keberhasilan, lingkungan, alat bantu yang tersedia, dll. Tujuan utama di sini adalah untuk memahami masalah atau status quo sebelum Anda memulai.

Langkah 1: analisis persyaratan

Berikutnya adalah tahap analisis persyaratan. Dengan menggunakan kebutuhan pelanggan yang diuraikan pada Langkah 0, Anda menganalisis persyaratan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang memungkinkan Anda untuk mendefinisikan serangkaian persyaratan fungsional dan kinerja yang konkret. Dengan kata lain: apa yang akan dilakukan oleh sistem, dan bagaimana cara melakukannya. Persyaratan yang diuraikan pada tahap ini harus jelas, mudah dimengerti, dan ringkas. Hal ini juga akan membantu tim menghasilkan batasan desain yang realistis dan mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi.

Langkah 2: kontrol analisis sistem

Ini adalah bagian dari proyek di mana Anda merencanakan pekerjaan dan aktivitas yang diperlukan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan proses Rekayasa Sistem dalam rekayasa perangkat lunak. Ini juga merupakan waktu untuk membuat penjadwalan dan perkiraan biaya. Terakhir, Anda akan menguraikan aktivitas manajemen teknis yang diperlukan untuk melacak proses pengembangan proyek dan dokumentasi seluruh proyek, memastikan ketertelusuran di setiap langkah.

Langkah 3: analisis fungsional/alokasi

Pada tahap ini, fungsi tingkat yang lebih tinggi dipecah menjadi fungsi tingkat yang lebih rendah dengan menggunakan analisis kebutuhan. Anda perlu melakukan ini untuk memberikan deskripsi setiap produk, apa yang dilakukannya, apa yang dibutuhkannya, dan bagaimana kinerjanya. Hal ini akan membentuk 'arsitektur' fungsional dari produk atau barang dan memungkinkan tim untuk memahami bagaimana semua bagian yang bergerak saling melengkapi. Hal ini juga memberikan tim dan manajemen lebih banyak visibilitas dan pemahaman tentang apa yang harus diprioritaskan dan di mana konflik mungkin muncul selama proses berlangsung.

Langkah 4: sintesis desain

Setelah arsitektur fungsional, Anda harus menentukan arsitektur fisik. Ini adalah fase di mana Anda menguraikan elemen perangkat keras dan perangkat lunak produk. Penting untuk dicatat bahwa setiap elemen membutuhkan setidaknya satu kebutuhan fungsional, tetapi dapat memiliki banyak kebutuhan di atasnya.

Ada beberapa teknik Rekayasa Sistem lainnya yang berulang kali terjadi saat Anda menjalani proses pengembangan. Teknik-teknik tersebut adalah:

- Requirements loop: memastikan setiap fungsi dapat ditelusuri kembali ke sebuah kebutuhan

- Design loop: memastikan desain fisik akan memenuhi fungsi yang dibutuhkan, yaitu akan berfungsi sesuai kebutuhan

- Verifikasi: untuk setiap tingkat pengembangan, solusi harus dibandingkan dengan persyaratan, untuk memverifikasi bahwa persyaratan telah terpenuhi.

Demikianlah: langkah-langkah inti yang membentuk proses manajemen rekayasa sistem! Meskipun detailnya mungkin berbeda dari satu industri ke industri lainnya dan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, ini adalah elemen-elemen struktural yang akan konsisten di seluruh spektrum praktik Rekayasa Sistem.

Disadur dari: ptc.com

Teknik Industri

Analisis dan Desain Sistem

Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 24 April 2025

Pengembangan sistem adalah proses sistematis yang mencakup fase-fase seperti perencanaan, analisis, desain, penerapan, dan pemeliharaan. Di sini, dalam tutorial ini, kita akan berfokus pada:

Analisis sistem

Analisis sistem adalah proses pengumpulan dan penafsiran fakta, identifikasi masalah, dan penguraian sistem ke dalam komponen-komponennya.

Analisis sistem dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari suatu sistem atau bagian-bagiannya untuk mengidentifikasi tujuannya. Ini adalah teknik pemecahan masalah yang memperbaiki sistem dan memastikan bahwa semua komponen sistem bekerja secara efisien untuk mencapai tujuannya.

Analisis menentukan apa yang harus dilakukan oleh sistem.

Desain sistem

Ini adalah proses perencanaan sistem bisnis baru atau mengganti sistem yang sudah ada dengan mendefinisikan komponen atau modulnya untuk memenuhi persyaratan tertentu. Sebelum merencanakan, Anda perlu memahami sistem lama secara menyeluruh dan menentukan bagaimana komputer dapat digunakan dengan sebaik-baiknya agar dapat beroperasi secara efisien.

Desain Sistem berfokus pada cara mencapai tujuan sistem.

Analisis dan Desain Sistem (SAD) terutama berfokus pada:

- Sistem

- Proses

- Teknologi

Apa yang dimaksud dengan sistem?

Kata Sistem berasal dari bahasa Yunani, Systema, yang berarti hubungan yang terorganisir di antara sekumpulan komponen untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang sama.

Sistem adalah “pengelompokan yang teratur dari komponen-komponen yang saling bergantung yang dihubungkan bersama menurut suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu.”

Batasan-batasan dari sebuah Sistem

Sebuah sistem harus memiliki tiga batasan dasar diantaranya:

- Sebuah sistem harus memiliki struktur dan perilaku yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- Interkonektivitas dan saling ketergantungan harus ada di antara komponen-komponen sistem.

- Tujuan organisasi memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada tujuan subsistemnya.

Sebagai contoh, sistem manajemen lalu lintas, sistem penggajian, sistem perpustakaan otomatis, sistem informasi sumber daya manusia.

Sifat-sifat sebuah sistem

Sebuah sistem memiliki sifat-sifat berikut:

Organisasi

Organisasi menyiratkan struktur dan keteraturan. Ini adalah pengaturan komponen yang membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Interaksi

Interaksi ditentukan oleh cara komponen-komponen beroperasi satu sama lain.

Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi, departemen pembelian harus berinteraksi dengan departemen produksi dan penggajian dengan departemen personalia.

Saling ketergantungan

Saling ketergantungan berarti bagaimana komponen-komponen dari sebuah sistem saling bergantung satu sama lain. Agar dapat berfungsi dengan baik, komponen-komponen tersebut dikoordinasikan dan dihubungkan bersama sesuai dengan rencana yang ditentukan. Keluaran dari satu subsistem dibutuhkan oleh subsistem lain sebagai masukan.

Integrasi

Integrasi berkaitan dengan bagaimana komponen-komponen sistem dihubungkan bersama. Ini berarti bahwa bagian-bagian dari sistem bekerja bersama dalam sistem meskipun setiap bagian menjalankan fungsi yang unik.

Tujuan sentral

Tujuan dari sistem haruslah bersifat sentral. Tujuan ini bisa nyata atau dinyatakan. Tidak jarang sebuah organisasi menyatakan sebuah tujuan dan beroperasi untuk mencapai tujuan yang lain.

Para pengguna harus mengetahui tujuan utama dari sebuah aplikasi komputer di awal analisis untuk desain dan konversi yang sukses.

Elemen-elemen sistem

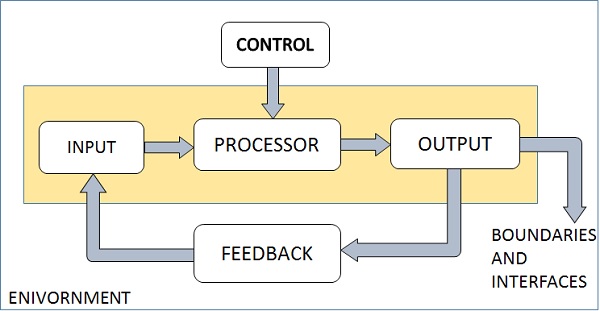

Diagram berikut menunjukkan elemen-elemen dari sebuah sistem

Sumber: tutorialspoint.com

Keluaran dan masukan

- Tujuan utama dari sebuah sistem adalah untuk menghasilkan output yang berguna bagi penggunanya.

- Input adalah informasi yang masuk ke dalam sistem untuk diproses.

- Output adalah hasil dari pemrosesan.

Pengolah (processor)

- Prosesor adalah elemen sistem yang melibatkan transformasi aktual dari input menjadi output.

- Ini adalah komponen operasional dari sebuah sistem. Prosesor dapat memodifikasi input baik secara total atau sebagian, tergantung pada spesifikasi output.

- Ketika spesifikasi output berubah, begitu juga dengan pemrosesan. Dalam beberapa kasus, input juga dimodifikasi untuk memungkinkan prosesor menangani transformasi.

Kontrol

- Elemen kontrol memandu sistem.

- Ini adalah subsistem pengambilan keputusan yang mengontrol pola aktivitas yang mengatur input, pemrosesan, dan output.

- Perilaku Sistem komputer dikendalikan oleh Sistem Operasi dan perangkat lunak. Untuk menjaga keseimbangan sistem, apa dan berapa banyak input yang dibutuhkan ditentukan oleh Spesifikasi Output.

Umpan balik

- Umpan balik memberikan kontrol dalam sistem yang dinamis.

- Umpan balik positif bersifat rutin yang mendorong kinerja sistem.

- Umpan balik negatif bersifat informasional yang memberikan informasi kepada pengontrol untuk bertindak.

Lingkungan

- Lingkungan adalah “suprasistem” di mana sebuah organisasi beroperasi.

- Ini adalah sumber elemen eksternal yang menyerang sistem.

- Lingkungan menentukan bagaimana sebuah sistem harus berfungsi. Sebagai contoh, vendor dan pesaing dari lingkungan organisasi, dapat memberikan kendala yang mempengaruhi kinerja bisnis yang sebenarnya.

Batasan dan antarmuka

- Sebuah sistem harus didefinisikan oleh batasannya. Batasan adalah batas yang mengidentifikasi komponen, proses, dan keterkaitannya ketika berinteraksi dengan sistem lain.

- Setiap sistem memiliki batasan yang menentukan lingkup pengaruh dan kontrolnya.

- Pengetahuan tentang batasan sistem yang diberikan sangat penting dalam menentukan sifat antarmuka dengan sistem lain untuk desain yang sukses.

Jenis-jenis sistem

Sistem dapat dibagi menjadi beberapa jenis berikut:

Sistem fisik atau abstrak

- Sistem fisik adalah entitas yang nyata. Kita dapat menyentuh dan merasakannya.

- Sistem Fisik dapat bersifat statis atau dinamis. Sebagai contoh, meja dan kursi adalah bagian fisik dari pusat komputer yang bersifat statis. Komputer yang diprogram adalah sistem dinamis di mana program, data, dan aplikasi dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

- Sistem abstrak adalah entitas non-fisik atau konseptual yang dapat berupa formula, representasi atau model dari sistem nyata.

Sistem terbuka atau tertutup

- Sistem terbuka harus berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem ini menerima input dari dan memberikan output ke luar sistem. Sebagai contoh, sistem informasi yang harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah.

- Sistem tertutup tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem ini terisolasi dari pengaruh lingkungan. Sistem yang benar-benar tertutup jarang terjadi pada kenyataannya.

Sistem adaptif dan non adaptif

- Sistem Adaptif merespons perubahan lingkungan dengan cara meningkatkan kinerja mereka dan bertahan hidup. Misalnya, manusia, hewan.

- Sistem Non Adaptif adalah sistem yang tidak merespons lingkungan. Misalnya, mesin.

Sistem permanen atau sementara

- Sistem Permanen adalah sistem yang bertahan untuk waktu yang lama. Misalnya, kebijakan bisnis.

- Sistem Sementara dibuat untuk waktu tertentu dan setelah itu dihancurkan. Misalnya, sistem DJ disiapkan untuk sebuah program dan dibongkar setelah program selesai.

Sistem alami dan sistem buatan

- Sistem alami diciptakan oleh alam. Misalnya, tata surya, sistem musiman.

- Sistem Buatan adalah sistem buatan manusia. Misalnya, Roket, bendungan, kereta api.

Sistem deterministik atau probabilistik

- Sistem deterministik beroperasi dengan cara yang dapat diprediksi dan interaksi antara komponen sistem diketahui dengan pasti. Misalnya, dua molekul hidrogen dan satu molekul oksigen menghasilkan air.

- Sistem Probabilistik menunjukkan perilaku yang tidak pasti. Output yang tepat tidak diketahui. Misalnya, prakiraan cuaca, pengiriman surat.

Sistem sosial, manusia-mesin, mesin

- Sistem Sosial terdiri dari orang-orang. Misalnya, klub sosial, masyarakat.

- Dalam Sistem Manusia-Mesin, baik manusia maupun mesin terlibat untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya, pemrograman komputer.

- Sistem Mesin adalah di mana campur tangan manusia diabaikan. Semua tugas dilakukan oleh mesin. Misalnya, robot otonom.

Sistem informasi buatan manusia

- Ini adalah sekumpulan sumber daya informasi yang saling berhubungan untuk mengelola data untuk organisasi tertentu, di bawah Direct Management Control (DMC).

- Sistem ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, data, dan aplikasi untuk menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sistem informasi buatan manusia dibagi menjadi tiga jenis

- Sistem Informasi Formal - Sistem ini didasarkan pada aliran informasi dalam bentuk memo, instruksi, dan lain-lain, dari tingkat atas ke tingkat manajemen yang lebih rendah.

- Sistem Informasi Informal - Sistem ini berbasis karyawan yang memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari.

- Sistem Berbasis Komputer - Sistem ini secara langsung bergantung pada komputer untuk mengelola aplikasi bisnis. Misalnya, sistem perpustakaan otomatis, sistem reservasi kereta api, sistem perbankan, dll.

Model sistem

Model skematik

- Model skematik adalah bagan 2-D yang menunjukkan elemen-elemen sistem dan keterkaitannya.

- Panah yang berbeda digunakan untuk menunjukkan aliran informasi, aliran material, dan umpan balik informasi.

Model sistem aliran

- Model sistem aliran menunjukkan aliran material, energi, dan informasi yang teratur yang menyatukan sistem.

- Program Evaluation and Review Technique (PERT), misalnya, digunakan untuk mengabstraksikan sistem dunia nyata dalam bentuk model.

Model sistem statis

- Model ini mewakili satu pasang hubungan seperti aktivitas-waktu atau biaya-kuantitas.

- Bagan Gantt, misalnya, memberikan gambaran statis dari hubungan aktivitas-waktu.

Model sistem dinamis

Organisasi bisnis adalah sistem yang dinamis. Model dinamis mendekati jenis organisasi atau aplikasi yang ditangani oleh para analis.

Model ini menunjukkan status sistem yang sedang berlangsung dan terus berubah. Model ini terdiri dari -

- Input yang masuk ke dalam sistem

- Prosesor yang melaluinya transformasi terjadi

- Program yang diperlukan untuk pemrosesan

- Keluaran yang dihasilkan dari pemrosesan.

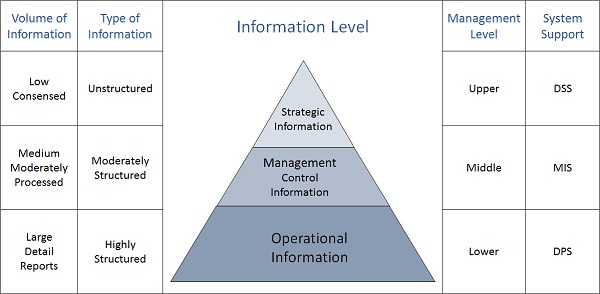

Kategori informasi

Terdapat tiga kategori informasi yang berhubungan dengan tingkat manajerial dan keputusan yang diambil oleh para manajer.

Sumber: tutorialspoint.com

Kategori informasi

Informasi strategis

- Informasi ini dibutuhkan oleh manajemen tingkat atas untuk kebijakan perencanaan jangka panjang untuk beberapa tahun ke depan. Misalnya, tren pendapatan, investasi keuangan, dan sumber daya manusia, serta pertumbuhan populasi.

- Jenis informasi ini dapat diperoleh dengan bantuan Sistem Pendukung Keputusan (DSS).

Informasi manajerial

- Jenis Informasi ini dibutuhkan oleh manajemen menengah untuk perencanaan jangka pendek dan menengah yang dalam hitungan bulan. Misalnya, analisis penjualan, proyeksi arus kas, dan laporan keuangan tahunan.

- Hal ini dapat dicapai dengan bantuan Sistem Informasi Manajemen (MIS).

Informasi operasional

- Jenis informasi ini dibutuhkan oleh manajemen tingkat bawah untuk perencanaan harian dan jangka pendek untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Misalnya, menyimpan catatan kehadiran karyawan, pesanan pembelian yang sudah jatuh tempo, dan stok yang tersedia.

- Hal ini dapat dicapai dengan bantuan Sistem Pemrosesan Data (DPS).

Disadur dari: tutorialspoint.com

Teknik Industri

Teknik Industri

Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 24 April 2025

Apakah Anda tertarik untuk merancang alur kerja yang efisien, mengelola proses produksi, atau mengawasi operasi, teknik industri menawarkan beberapa peluang. Ini adalah bidang di mana Anda dapat menggabungkan kemampuan analitis Anda dengan hasrat Anda untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik.

Apa itu teknik industri?

Teknik industri adalah bidang yang berfokus pada pengoptimalan sistem yang kompleks dengan menggabungkan prinsip-prinsip matematika, sains, dan teknik. Bidang ini melibatkan analisis dan peningkatan proses organisasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas. Pada dasarnya, insinyur industri adalah pemecah masalah yang berfokus pada penyelesaian tantangan teknis untuk membuat sistem berjalan dengan lancar. Para profesional ini dapat menerapkan keahlian mereka di berbagai industri, seperti manufaktur dan distribusi, transportasi, logistik, perawatan kesehatan, teknologi, dan banyak lagi.

Gaji untuk insinyur industri

Saat mempertimbangkan jalur karir, gaji sering kali menjadi faktor penting bagi banyak orang. Untungnya, teknik industri menawarkan potensi gaji yang kompetitif. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, gaji rata-rata untuk insinyur industri adalah $95,300 pada tahun 2021. Tentu saja, gaji dapat bervariasi berdasarkan pendidikan, pengalaman, industri, dan lokasi geografis, jadi penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini saat memilih karier. Namun, dengan meningkatnya permintaan akan insinyur industri, para profesional di bidang ini kemungkinan besar akan mendapatkan posisi yang menguntungkan.

Pekerjaan untuk profesional teknik industri

Teknik industri membuka pintu ke berbagai peluang karier. Insinyur industri dapat bekerja dalam berbagai peran, termasuk:

- Insinyur industri

- Manajer produksi industri

- Analis manajemen

- Ahli logistik

- Manajer rantai pasokan

- Insinyur kualitas

- Manajer jaminan kualitas

- Manajer teknik

- Manajer teknik industri

- Analis operasi

- Ahli ergonomi

- Manajer rantai pasokan dan logistik

- Insinyur faktor manusia

Ini hanyalah beberapa contoh, dan insinyur industri dapat menemukan pekerjaan di hampir semua industri yang menghargai peningkatan dan pengoptimalan proses.

Pertumbuhan masa depan di industri

Masa depan teknik industri cukup menjanjikan, dengan tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan sebesar 10% (lebih cepat dari rata-rata) dari tahun 2021 hingga 2031, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Memperoleh gelar MSIE dapat memberikan para lulusan keunggulan kompetitif dalam industri yang sedang berkembang ini, karena gelar ini menunjukkan komitmen terhadap pertumbuhan profesional. Gelar ini juga dapat membuka pintu ke posisi manajerial dan kepemimpinan.

Gelar di bidang teknik industri menawarkan potensi keuntungan yang kuat atas investasi pendidikan Anda. Menurut ClearanceJobs.com, bidang ini menawarkan gaji rata-rata tertinggi, prospek pertumbuhan yang menjanjikan, dan sejumlah besar peluang kerja dibandingkan dengan disiplin ilmu teknik lainnya. Gelar master di bidang teknik industri dari LSU membekali mahasiswa dengan pengetahuan untuk mengatasi masalah yang kompleks dan menerapkan solusi inovatif, membuat mereka mampu memenuhi syarat untuk pekerjaan di bidang ini.

Temukan magister sains online di bidang teknik industri dari LSU

Jika Anda mempertimbangkan karier di bidang teknik industri, program MSIE online peringkat teratas dari LSU memberikan fondasi yang sangat baik. Gelar teknik industri online ini menawarkan fleksibilitas pembelajaran online dengan tetap mempertahankan ketelitian dan kualitas akademis yang terkait dengan gelar tradisional di kampus. Kurikulumnya mencakup berbagai topik, termasuk manajemen proyek, statistik, ergonomi, manufaktur, teknik di bidang kesehatan, serta rantai pasokan dan logistik. Program ini juga sengaja dirancang untuk jalur kelulusan yang efisien.

Ingin membaca lebih lanjut? Berikut adalah enam alasan mengapa MSIE online dari LSU sangat ideal bagi para profesional yang sudah bekerja.

Disadur dari: online.lsu.edu

Teknik Industri

Apa itu Teknik Industri?

Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 24 April 2025

Insinyur industri bekerja dengan kincir angin

Teknik adalah bidang yang penuh dengan pemecah masalah profesional. Insinyur menggunakan kemampuan kreatif dan pengetahuan mereka yang luas dalam sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) untuk mengembangkan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks. Selain itu, mereka terus berusaha untuk meningkatkan teknologi yang ada dengan membuatnya lebih aman, lebih dapat diandalkan, dan efisien. Jika Anda merasa ingin menjadi seorang insinyur, Anda harus melihat lebih dekat pada banyak spesialisasi dalam bidang ini dan memilih salah satu yang paling sesuai dengan minat Anda.

Salah satu dari banyak subbidang ini adalah teknik industri. Teknik industri adalah disiplin ilmu yang diatur secara unik untuk memecahkan masalah dan mengoptimalkan proses untuk mencapai hasil terbaik. Apa itu teknik industri dan apa yang dilakukan oleh insinyur industri? Panduan karir ini membahas pertanyaan-pertanyaan ini dan jalur karir yang umum.

Apa Itu teknik industri?

Teknik industri adalah cabang teknik yang sangat serbaguna dan interdisipliner yang mencakup desain, pengembangan, analisis, dan optimalisasi proses dan sistem yang kompleks. Bidang ini terutama berkaitan dengan implementasi dan peningkatan sistem peralatan, informasi, dan pekerja yang terintegrasi untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam manajemen dan kontrol produksi dan layanan.

Tujuan seorang insinyur industri adalah menciptakan atau memperbaiki produk, sistem, dan desain agar lebih aman dan efisien. Sebagai contoh, insinyur industri dapat memeriksa proses manufaktur untuk mengidentifikasi peluang dalam mengurangi konsumsi energi, merampingkan waktu produksi, dan meminimalkan penggunaan sumber daya sambil memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan. Mereka juga dapat mengembangkan solusi inovatif untuk mengoptimalkan logistik rantai pasokan, seperti menemukan cara yang paling efisien untuk mengirimkan paket ke depan pintu Anda. Selain itu, mereka dapat menerapkan keahlian mereka untuk mengoptimalkan jadwal operasi rumah sakit dan janji temu dokter, sehingga memungkinkan layanan kesehatan yang cepat dan aman.

Apa yang dilakukan insinyur industri?

Aktivitas sehari-hari seorang insinyur industri dapat bervariasi tergantung pada industri tempat mereka bekerja dan persyaratan khusus dari perusahaan mereka. Namun, secara umum, teknik industri mencakup salah satu dari tanggung jawab berikut:

- Menganalisis jadwal produksi, aliran proses, metodologi, dan spesifikasi teknik untuk mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi.

- Menciptakan sistem kontrol manajemen untuk merampingkan analisis biaya dan mengoptimalkan kinerja.

- Mengembangkan prosedur kontrol kualitas untuk mengidentifikasi masalah produksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan standar kualitas.

- Mengikuti perkembangan peraturan dan standar industri yang terus berubah, serta menyesuaikan prosesnya.

- Mengkoordinasikan proyek dengan semua pemangku kepentingan, termasuk klien, vendor, staf, dan personel manajemen.

Insinyur industri menggunakan prinsip dan keterampilan dalam analisis teknik dan pendekatan desain untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil yang diperoleh dari sistem dan proses. Mereka mengimplementasikan dan mengintegrasikan komponen fisik, ekonomi dan manusia serta berbagai sistem produksi dan layanan di berbagai bidang. Mereka juga mengerjakan tugas-tugas seperti perencanaan produksi, kontrol kualitas, manajemen peralatan dan inventaris, tata letak pabrik dan desain stasiun kerja.

Cara menjadi insinyur industri

Jika Anda bersemangat mengejar karier di bidang STEM dan Anda berpikir bahwa teknik industri cocok untuk Anda, bicarakan dengan konselor bimbingan sekolah menengah tentang ambisi karier Anda. Jika memungkinkan, ambil kursus lanjutan dalam bidang matematika, pengkodean komputer, dan sains. Carilah kegiatan ekstrakurikuler yang relevan, seperti klub sains atau klub pengkodean komputer, dan kejarlah kesempatan magang dan kesempatan kerja di daerah Anda.

Untuk menjadi seorang insinyur industri, Anda akan membutuhkan gelar sarjana di bidang teknik. Meskipun gelar master biasanya tidak diperlukan, Anda dapat memilih untuk mengejarnya di kemudian hari dalam karier Anda. Setelah kuliah, Anda harus mendapatkan sertifikasi teknik awal dan mendapatkan pengalaman kerja profesional sebelum Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi teknik profesional dan lisensi negara bagian.

Dapatkan gelar teknik industri anda

Setelah sekolah menengah, langkah pertama untuk menjadi seorang profesional teknik industri adalah mendapatkan gelar sarjana di bidang teknik. Beberapa calon insinyur industri memilih gelar teknik umum, sementara yang lain mungkin memilih konsentrasi di bidang teknik mesin atau listrik. Namun, pilihan terbaik adalah gelar teknik industri.

Jika Anda mendaftar di program gelar teknik industri, Anda akan mendapatkan beragam spektrum kompetensi STEM yang dapat langsung diterapkan di berbagai industri. Kurikulum spesifik akan bervariasi dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Topik dan kompetensi utama dalam gelar Bachelor of Science in Industrial Engineering adalah:

- Teknik probabilistik dan statistik - simulasi, six sigma, dll.

- Optimasi dan penjadwalan

- Pengukuran kerja, faktor manusia dan ergonomi

- Desain dan analisis arsitektur

Analisis dan model bisnis dan teknik

Selama menjadi mahasiswa, Anda mungkin diminta untuk menyelesaikan satu atau lebih proyek capstone. Proyek capstone biasanya merupakan proyek penelitian dan penulisan intensif yang dimaksudkan untuk menjadi puncak dari kompetensi yang telah Anda peroleh selama masa kuliah. Jika memungkinkan, pilihlah topik yang mencerminkan minat profesional Anda, karena Anda mungkin akan mendiskusikan proyek akhir Anda selama wawancara dengan calon pemberi kerja setelah lulus.

Dapatkan sertifikasi FE anda

Bahkan setelah mendapatkan gelar teknik industri, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk secara resmi menyebut diri Anda seorang insinyur. Anda akan menjadi peserta magang untuk sementara waktu sampai Anda bisa mendapatkan sertifikasi Prinsip dan Praktik Teknik (PE) dan lisensi negara bagian. Tetapi pertama-tama, Anda harus mendapatkan sertifikasi Fundamentals of Engineering (FE).

Anda dapat mengikuti ujian FE setelah lulus atau saat masih menjadi mahasiswa yang mendekati kelulusan. Ujian ini diselenggarakan sepanjang tahun di pusat-pusat pengujian yang telah disetujui. Anda akan memiliki waktu enam jam untuk menjawab 110 pertanyaan.1

Anda harus merencanakan untuk menyisihkan banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Tinjau kembali catatan kelas Anda dan pelajari materi persiapan ujian yang ditawarkan oleh National Council of Examiners for Engineering and Surveying (NCEES), organisasi profesional yang memberikan sertifikasi kepada para insinyur. Pada ujian FE Teknik Industri, Anda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

- Pemodelan dan analisis kuantitatif

- Probabilitas dan statistik

- Ekonomi teknik

- Matematika

- Ilmu-ilmu teknik

- Etika dan praktik profesional

- Desain kerja

- Faktor manusia, ergonomi dan keselamatan

Memperoleh pengalaman tingkat awal untuk membangun pengetahuan dan keterampilan anda

Setelah Anda mendapatkan sertifikasi FE, Anda dapat mengejar pekerjaan tingkat pemula di bidang teknik industri. Pada titik ini dalam karier Anda, Anda secara resmi akan dikenal sebagai insinyur dalam pelatihan (EIT) atau magang teknik (EI). Persyaratan negara bagian untuk mendapatkan lisensi berbeda-beda, tetapi banyak yang mengharuskan EIT untuk memiliki beberapa tahun pengalaman profesional sebelum mendapatkan lisensi negara bagian. Anda juga harus memenuhi persyaratan kerja agar memenuhi syarat untuk mengikuti ujian PE.

Dapatkan sertifikasi PE anda

Setelah Anda memenuhi persyaratan kelayakan, termasuk pengalaman kerja profesional, Anda dapat mengikuti ujian PE. Tidak seperti ujian FE, ujian PE hanya diberikan sekali per tahun. Ini berarti Anda harus merencanakan dengan baik sebelumnya agar siap mengikuti ujian setelah Anda memenuhi persyaratan kerja. Ujian yang berlangsung selama 9,5 jam ini terdiri dari 85 pertanyaan,2 dan mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan bidang teknik industri. Sangat penting untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk ujian ini, karena kelulusan ujian ini sangat penting untuk menjadi insinyur profesional berlisensi.

Keterampilan dan Karakteristik Penting untuk Karier Teknik Industri

Ketika Anda mempersiapkan diri untuk mengejar karier di bidang teknik industri, Anda akan menemukan bahwa keterampilan dan karakteristik berikut ini akan sangat membantu:

- Pemecahan masalah yang kreatif

- Pemikiran kritis

- Penalaran analitis

- Keterampilan matematika

- Keterampilan komunikasi

Apakah insinyur industri banyak diminati?

Prospek pekerjaan yang kuat untuk profesi ini sebagian disebabkan oleh keserbagunaan subbidang teknik ini. Ada permintaan yang kuat untuk insinyur industri di berbagai industri, termasuk manufaktur, konsultasi, layanan ilmiah dan perawatan kesehatan.

Anda dapat memadukan hasrat Anda untuk STEM dengan tujuan ketika Anda mendaftar dalam gelar di bidang teknik industri di Grand Canyon University (GCU). Gelar Bachelor of Science in Industrial Engineering mempersiapkan Anda untuk mengembangkan proses dan sistem baru yang inovatif berkat fondasi yang kuat dalam kompetensi seperti desain kerja manusia, manajemen ramping dan desain berbantuan komputer. Pelajari lebih lanjut tentang program gelar teknik kami dari College of Science, Engineering and Technology GCU.

Disadur dari: gcu.edu

Teknik Industri

Tren Terbaru dalam Alat Teknik Industri

Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 24 April 2025

Teknik industri adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan optimalisasi proses, sistem, dan sumber daya. Insinyur industri menggunakan berbagai alat untuk mencapai tujuan ini, dan tren terbaru dalam alat teknik industri difokuskan pada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan.

Berikut adalah beberapa tren terbaru dalam alat teknik industri:

Kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin: AI dan pembelajaran mesin digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh para insinyur industri. Hal ini dapat membebaskan para insinyur industri untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis, seperti optimalisasi proses dan manajemen risiko.

Alat-alat teknik industri kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin

Analisis data besar: Analisis data besar digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sistem industri. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, seperti kemacetan di lini produksi atau inefisiensi dalam penggunaan energi.

Alat teknik industri analitik data besar

Realitas virtual (VR) dan realitas tertambah (AR): VR dan AR digunakan untuk mensimulasikan proses dan sistem industri. Hal ini dapat digunakan untuk melatih karyawan, memecahkan masalah, dan merancang proses baru.

Alat teknik industri realitas virtual (VR) dan realitas tertambah (AR)

Pencetakan 3D: Pencetakan 3D digunakan untuk membuat prototipe dan suku cadang untuk mesin industri. Hal ini dapat mengurangi waktu dan biaya untuk membawa produk baru ke pasar.

Alat teknik industri pencetakan 3D

Komputasi awan: Komputasi awan digunakan untuk menyimpan dan memproses data dari sistem industri. Hal ini dapat memudahkan para insinyur industri untuk mengakses data dan berkolaborasi dengan orang lain dalam proyek.

Alat teknik industri komputasi awan

Ini hanyalah beberapa tren terbaru dalam alat teknik industri. Seiring dengan kemajuan teknologi, kita bisa berharap untuk melihat lebih banyak lagi alat inovatif yang membantu para insinyur industri untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keamanan proses industri.

Selain tren yang disebutkan di atas, ada sejumlah teknologi baru lainnya yang berpotensi merevolusi teknik industri. Ini termasuk:

- Blockchain: Blockchain dapat digunakan untuk membuat catatan data industri yang aman dan tidak dapat diubah. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan ketertelusuran, asal usul, dan kepatuhan.

- Internet of things (IoT): IoT dapat digunakan untuk menghubungkan mesin dan perangkat industri ke internet. Hal ini dapat memungkinkan para insinyur industri untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real time, yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

- Keamanan siber: Ketika sistem industri menjadi lebih terhubung, sistem tersebut juga menjadi lebih rentan terhadap serangan siber. Insinyur industri perlu mengetahui ancaman keamanan siber terbaru dan menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi sistem mereka.

Penggunaan alat teknik industri menjadi semakin penting karena bisnis mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan. Tren terbaru dalam alat teknik industri menawarkan sejumlah kemungkinan yang menjanjikan untuk masa depan teknik industri.

Disadur dari: medium.com